カメラ撮影するにあたって、現地に到着して何を被写体に選び、どう撮ればいいか悩んでいる方に向けて、私が実際に撮影するにあたってどのような設定で、何をどう見せたくて構図を決めて撮影に至ったのか解説と作例を使ってお伝えしていきたいと思います。

特にカメラ初心者の方にとって、撮影に悩んでいる方に少しでも参考になればと思い記事にしました。撮影方法は人それぞれ撮り方も違えば見せ方も違うと思います。なので「このような撮り方があるんだな」「こういった考え方があるんだな」といった見方で見ていただければと思います。

私が住んでいる近くに「徳島中央公園」にて、3月の時期でおすすめする風景写真の一つ「梅」を撮影にきました!

また梅だけでなく公園で気になった被写体も撮影してきたので、構図や撮影時に感じた事や撮影テクニックをご紹介していきたいと思います。

カメラ初心者におすすめの風景!梅の撮影テクニックを紹介します!

今回の記事は、私の地元である「徳島県」にある「徳島中央公園」で撮影をしていきたいと思います。徳島中央公園は、徳島城後に開設した公園なのです。徳島市中心市街地にあり、身近なレクリエーションの場として利用されています。徳島中央公園の主な特徴として、旧徳島城表御殿庭園、徳島城博物館、バラ園、流れ池等見どころがたくさんあり、市民から親しまれ多くの方に利用されています。

入場料は「徳島城博物館」「旧徳島城表御殿庭園」以外は無料で利用できます。私も何度か桜を見ながら「お花見」に利用させていただいたり、散歩をしたり今回のようにカメラ撮影の練習の場として来ることがあります。

まずは、梅の花を撮影する前のカメラ設定や、基礎知識も合わせて説明していきたいと思います。

梅の花の撮影方法と設定・基礎知識

3月の風景では、風景写真のお薦めとして梅の花があります。

梅の花を撮影する場合、「花」をメインに撮影したり「蕊」や「花びら」を出来るだけ大きく写るようにして撮る方が多と思います。

しかし梅の花は小さいので寄れるレンズやマクロレンズ以外で撮影すると、場合によって梅の花はどうしても小さく写になります。また、枝が入り込む事が多くごちゃごちゃした写真になりやすいので撮影するには難しい被写体だと言えるかもしれません。

特に初心者の方は、出来るだけ綺麗な梅の花を探して背景を大きくボカした撮影をするのが簡単な撮影となります。その場合、基本的にピント位置は「蕊」か「花びら」に合わせて、レンズのF値を一番小さい数字(開放F値)にして撮影してみましょう。

「1.F値を小さくする」

「2.焦点距離の数値を大きくする(望遠側にする)」

レンズのF値や撮影最短距離によるボケ

「ズームレンズ」は、焦点距離が変えられる事が最大の利点ですが、その分F値が「単焦点レンズ」に比べ大きくボケの表現が劣ります。

「単焦点レンズ」は、焦点距離が固定となるので自分で動いて画角を決めなければいけません。その代わりにF値が小さく、大きくボカす事が出来るので撮影の表現の幅が増えます。

「マクロレンズ」は、センサーの大きさに対して等倍で撮影出来る為、大きく写す事が可能となります。またレンズの特性上接写に優れているため被写界深度が非常に浅くなる為、同じF値でもよりボケる傾向にあります。

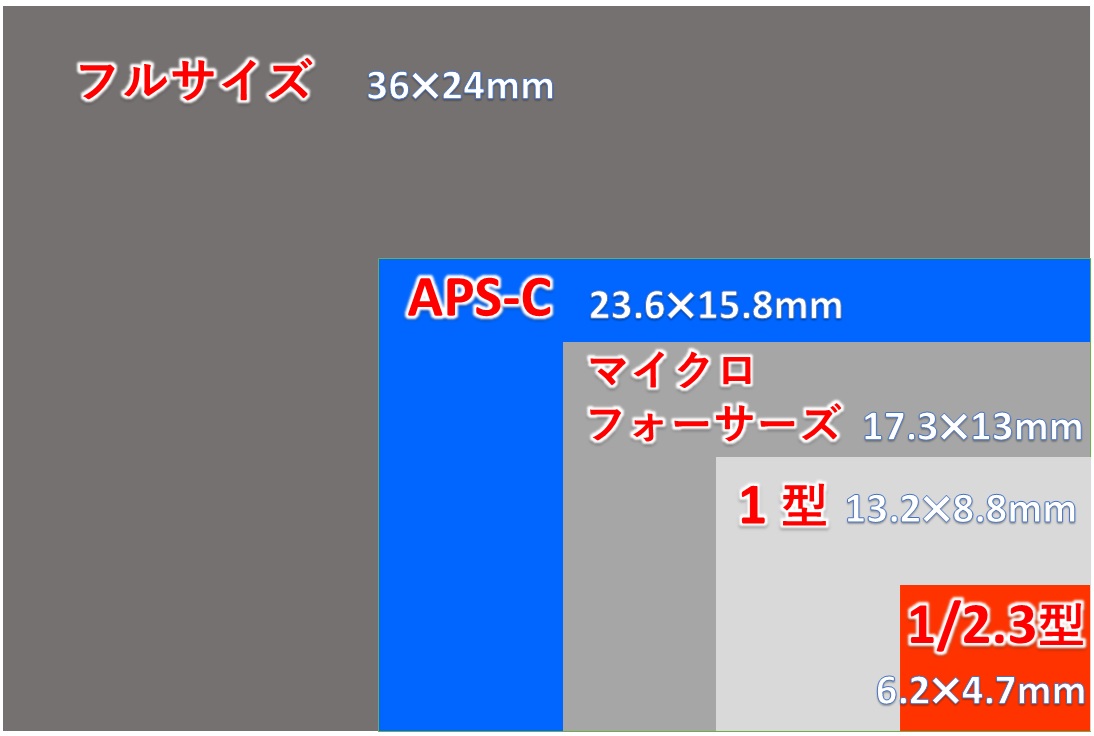

カメラのセンサーサイズによるボケ

「APS-C」は「フルサイズ」に比べて、約1段分ボケにくいと言われています。大きなボケを表現するには「明るい単焦点レンズ」「マクロレンズ」「フルサイズ」が適しています。

1段分ボケにくいってどのくらいの違いなの?

フルサイズの「F4」とAPS-Cの「F4」では、センサーサイズの違いからボケ量が違うのです。目安として、フルサイズの「F4」とAPS-Cの「F2.8」が同じくらいのボケ量となります。つまりF値の「1段分」くらい違うという事だよ。

撮影後の画像編集について

カメラで設定を行い撮って仕上がった画像を「JPEG撮って出し」または「撮って出し」といいます。これはカメラで「露出」「色調整」「その他調整」を設定し、シャッターを押した時点でカメラ内でデータ記録して写真データに仕上がります。

「JPEG撮って出し」は、カメラに映された画面を見ながら都度設定を変えて撮っていくので、難易度が非常に高いといえます。基本カメラを始めた方はスタンダードである「JPEG撮って出し」で撮影をする事になると思います。私も初めてミラーレスカメラを買って撮影をするにあたって同様に「JPEG撮って出し」で撮影をしていました。しかし撮影をしているうちに、カメラのモニター画面に太陽光があたって「画面の色が把握できない」「画面が見えずらい」等の問題がありました。それを解決するためにはファインダーが搭載されたカメラを使用します。

しかし、ファインダーが搭載されたカメラでも機種ごとの色合いやコントラストの見え方にバラツキがある事や、ファインダーやモニター毎に色味が違うため、パソコンやスマホの画面で見たときにイメージと違う事があります。そういった事情から、仕上がった写真を最終的に見るのがスマホであれば、スマホの画面で「画像編集ソフト」を使って色調整するのが好ましいと思います。

(注意)この記事をスマホでご覧になる場合は、「画面色モード」等の設定が「自然」や「ナチュラル」等に変更しないと彩度が高すぎる画像として表示されてしまいます。

また、画像編集に関しては賛否が分かれています。JPEG撮って出しで撮影されている方は、後で編集する事に対して否定的な方がいらっしゃるそうです。撮影時に色味や明るさを設定して、一発勝負で撮る事へこだわりがあるのだと思います。その事から後で露出や色調整が変更できる「RAW現像」はズルいと感じられているのだと推測します。この件に関しては個人の自由となりますので、JPEG撮って出しであろうが、RAW現像で撮ろうが好きな方で撮ればいいと思っています。

私は写真(デジタル画像)は、実際の映像と同じように写らない物だと思っています。テレビやモニターもそうですが、実際の太陽光は非常に強くテレビの明るさとは比較になりません。テレビの画面で太陽光を写しても、あくまで白色であり実際の太陽光のように眩しくて見えない光ではありません。つまりカメラやテレビでは強い光が出せないのです。結局のところカメラで明るくしていくと「色が薄くなる」ようにしか再現できないのです。実際は光を明るくすることは「眩しくなる」事ですから、実際の映像とカメラの映像とでは違いがあるのは間違いないと思います。そうなると画像編集ソフトを使って、見た感じの色に近づけるように調整をした方が実物に近づくと思います。

また、ほとんどのデジタルカメラは「ベイヤー配列のデモザイク処理」で変換されて写真データになります。このデモザイク処理自体が「欠落画素のある画像処理」であり、その欠落した画像を独自のアルゴリズムで欠落した部分を予測されて画像が完成します。つまり映像や色味も予測された画像であるといえます。

私も昔は、編集ときくと「ズルい」というイメージがありました。後で何でも加工できるのであれば、撮影時の設定や画質・色味に意味がなくなると感じていたからです。実際には最初に撮影するカメラやレンズ、撮影時の設定による画像データは編集時の調整や仕上がりに違いが出てきます。料理に例えると、料理を行う行為が「画像編集」とするならば、食材が「カメラやレンズと初期設定」に置き換える事ができます。食材が悪くても料理を美味しくする事はできますが、食材が良いとより料理が美味しくなるという感じです。

編集ソフトによる編集の程度は人それぞれ違います。私は背景をごっそり変えてしまう編集にはさすがに抵抗があります。それでも他の人がどんな編集や合成をしようが、個人で楽しむ分には自由だと思っています。

梅の花の撮影のコツを現場の状況を元に作例で紹介

それでは、「徳島中央公園」で梅の花を撮影してきたいと思います。

梅の花と背景を玉ボケで表現(作例あり)

カメラのモードダイヤルは「絞り優先モード」をお薦めします。

絞り優先モードは絞り(F値)を変える事で、被写界深度(ピントの深さ)による遠近感や表現をコントロールする事が出来るモードだからです。

今回の撮影で使用するカメラはソニーの「α6000」と「NEX-6」、レンズは「シグマ18-50mm F2.8 DC DN」という、ズーム全域で「F2.8」の明るさで撮影が出来る大三元といわれるレンズです。

明るい単焦点レンズに比べると、ボケ量が小さいですが、このレンズはかなり近づいて撮影する事が可能なため、撮影状況にもよりますが大きくボカす事もできるなど撮影の幅が大きいレンズです。

背景をボカした写真を撮るのであれば、F値は解放の「F2.8」で撮るのが基本となりますが、近づく事でさらにボケで被写界深度はさらに狭くなります。その為「蕊」にピントを合わせて撮ると「花びら」はピントから外れてしまうと思ったので「F5.0」まで絞る事で花びらにもピントが合うようにしました。

露出補正は「±0」だと全体的に暗く重く、華やかさがでないので白飛び気味になってもいいので「+1.0」に設定します。構図は「三分割構図」で右下の花びらにピントを合わせて、左側に玉ボケが出来る構図にしてシャッターを切りました。

「主題」は桜の花で、「副題」は背景の玉ボケです。

一番見せたい物(右下にある桜の花)にしっかりピントを合わせる事で、見る人がここを見てほしいという事がわかるように撮る事が大事です。

ホワイトバランスは「オート」、梅の花のピンク色を出したかったので、クリエイティブスタイルは「ビビッド」を選択しす。大きく写っている枝が黒いので重くならないようにDレンジオプティマイザーを「75」に設定しました。

花びらが「白とび」気味に露出を明るくしても、全体的に鮮やかさが不足していました。ピンク色の鮮やかさを出すために「クリエイティブスタイル」を「紅葉」に合わせて、より赤くして設定で彩度も上げて撮影しました。

「撮って出し」でこのように「まだ少し暗い」「透明感が足りない」等の救助策として、スマホ無料アプリの「Snapseed」や「Lightroom」で画像編集をする事で記憶した色や、自分が思い描いた色に合わせる事が可能となります。無料アプリという事であれば「Snapseed」の部分調整機能が非常に使い勝手がいいのでお薦めです。

-1.jpg)

「撮って出しJPEG」だと結果的に少し暗く、鮮やかさが少なかった仕上がりとなりました。これ以上明るくすると花びらの白色が完全に飛んでしまいそうです。

そこで「撮って出しJPEG」データを画像編集ソフトのSnapseedを使って不満点を改善してみます。

「JPEG撮って出し」データから画像編集を行うので、花びらの白飛びしているところはデータが欠落しています。また明るさも上げているため、ノイズがのってしまったり画像の劣化は避ける事が出来ません。しかし全体的の明るさや色のバランスは良くなったように思います。

撮影現場では太陽光によってカメラの画面が見えにくかったり、カメラの画面の色合いや見え方によって問題ないと思っても、後になってパソコンやスマホで見るとこのように少し暗かったなどといった問題点が出る事は多いと思います。そのような場合は、画像編集ソフトを使って明るさや色のバランスを整える事が出来るのでお薦めです。

梅の花と背景を玉ボケで表現 ~RAW現像~

この写真はRAW現像ソフト「DxO PhotLab 7」という有料ソフトで現像しました。

「RAW現像」前提で撮影する場合は、撮影時に光の当たった花びらが白とびしない程度の露出(±0)で撮影しました。そのため、光の当たった花びらにきちんとテクスチャーが残っています。実際の見た目より柔らかい色合いになるように色の調整をしました。

全体的に露出を上げるより「トーンカーブ」で中間部分を持ち上げる事でハイライトとシャドウの変化を少なくさせました。

ピント位置である右下の梅の花である「蕊」と「花びら」には部分調整で「マイクロコントラスト」の数値を上げる事で、主役である桜の花のメリハリをつけています。

背景も暗い色合いだったので部分調整機能で「明るさ」や「彩度」を適度に上げていき調整する事で明るさと鮮やかさをアップさせました。さらに上から光が当たっていたので、上からグラデーションマスクでさらに露出を上げて調整しています。(光をより強調させる演出です。)

このように画像をより自分好みの調整を作品として編集が行えるのも「RAW現像」の魅力だと思います。

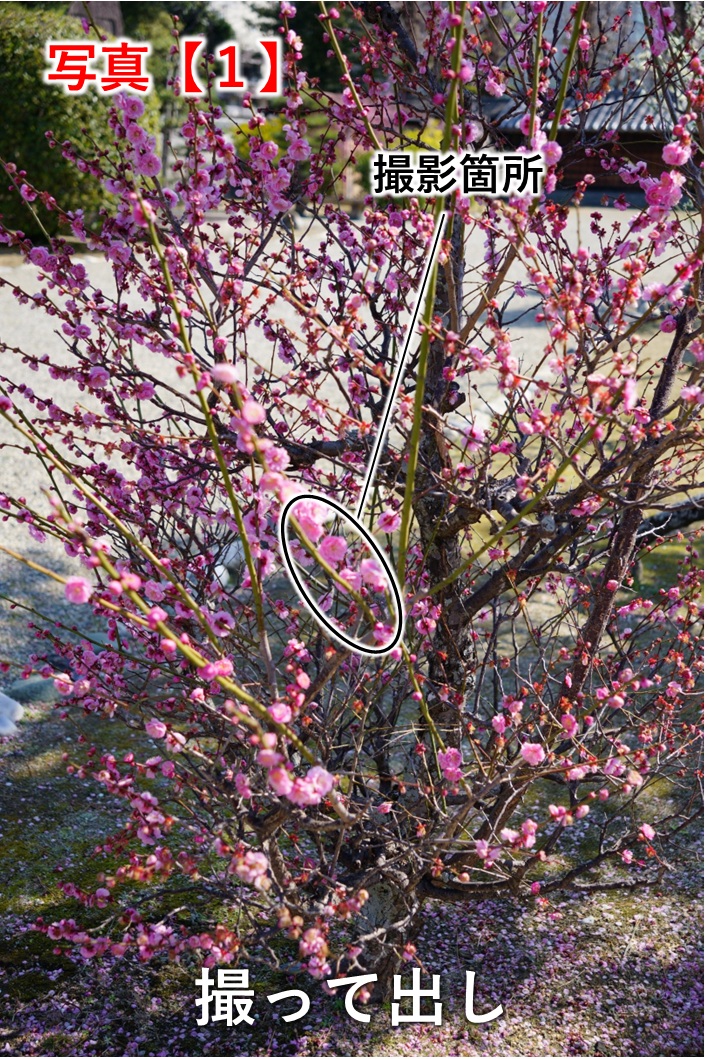

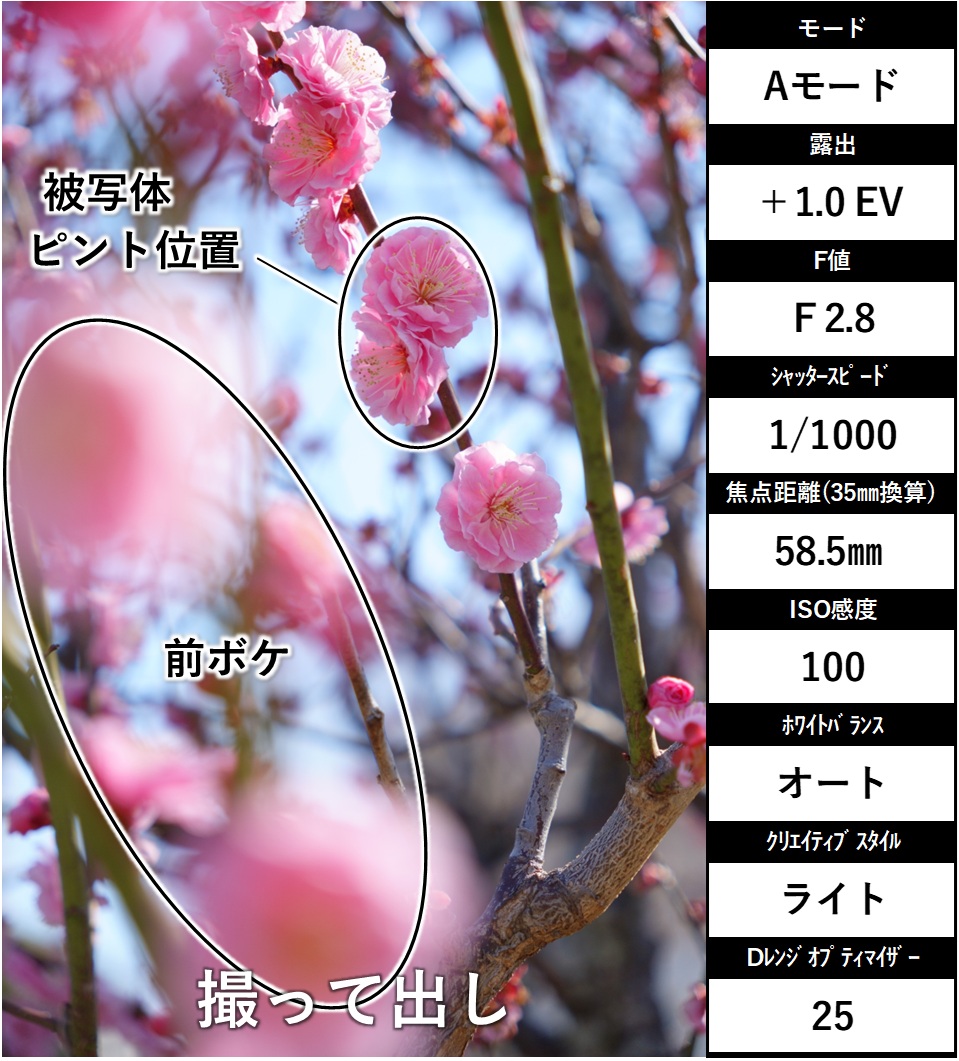

梅の花と前ボケを入れて表現(作例あり)

「旧徳島城表御殿庭園」に入ると、小さい梅の木に色鮮やかな花が何本も咲いていました。その中から綺麗な梅の花を選んでいきます。全体を一周ぐるりと回ってみて、この梅の木で一番綺麗に咲いている花、もしくは構図に適した花を探していきます。

主役になる被写体の梅の花を見つけたら、どうすればその被写体が綺麗に写るのか、そして副題となる背景を探しながら撮影位置を調整していきます。綺麗なバランスに収まらない場合は、違う花を探してみましょう。今回は、写真【1】の中から「撮影箇所」に目星をつけて撮影をしました。

上から下に撮るのか、横から水平に撮るのか、または下から上に撮るのかを選んでいきます。今回は、青空が綺麗だったので下から上にアオりをつけて撮影をする事で、青空の背景とピンク色の梅の花を撮っていきたいと思います。

まず主題は「梅の花」で決まっていますが、副題を何にするかを決めなければなりません。枝が入り少し騒がしい写真になるので、柔らかな「前ボケ」を入れていきたいと思います。主役である梅の花の左側へ、梅の花を手前に持って来る事で「前ボケ」になるようにしながら構図を整えました。

ホワイトバランスは「オート」、梅の花のピンク色をクリアな色にしたかったので、クリエイティブスタイルは「ライト」を選びました。枝が黒く目立ち過ぎないようにシャドウ部の暗さを持ち上げる、Dレンジオプティマイザーを「25」に設定します。カメラのモードダイヤルは遠近感の表現ができる「絞り優先モード」を選択しました。

柔らかい前ボケを撮りたかったので絞りを開放の「F2.8」とし、焦点距離は「58.5mm(35mm換算)」で撮影していきます。枝が縦方向に伸びて花が咲いているので「縦構図」として、主役の花は「三分割構図」の位置に合わせました。露出の初期値設定は「測光モード」が「ワイド」になっており、その場合明るい空の部分が多くあると、明るい空以外(花や枝など)は暗くなってしまうので設定で露出を「+1.0EV」に合わせて撮影しました。

梅の花と前ボケを入れて表現 ~RAW現像~

この写真はRAW現像ソフト「DxO PhotLab 7」という有料ソフトで現像しました。

「RAW現像」前提で撮影する場合も、可能な限り適正露出で撮る事が大事です。後で明るく出来るからといって暗くし過ぎると、露出を上げた代償としてノイズが増えてしまったり色の再現性が低下します。これは最初に露出を上げて撮るより、現像時に露出を上げる行為は電子的に明るくするので、ISO感度を上げるのと同程度のノイズが発生します。

※機種にもよりますが、フルサイズセンサーの場合はAPS-Cセンサーよりも1段分以上ノイズ耐性があります。(APS-Cセンサーの方が、フルサイズセンサーより1段分ノイズが出るという事です。)

仕上げたいイメージより全体的に少し暗く、「青空」と「鮮やかで可愛いピンク色」に仕上げる方向で仕上げたいと思います。まず、全体的に明るくしたかったので「トーンカーブ」の中間部分を持ち上げて明るく柔らかい色にしました。ピンク色を「色温度」と「色相」で調整して思い描いている色に合わせていきます。さらに主役である梅の花が他の花のピンク色より少し暗かったので、部分補正で「露出」と「彩度」を上げる事でバランスよくなったと思います。アクセントとして、主役の梅の花の「蕊」部分にシャープネス処理をかけました。

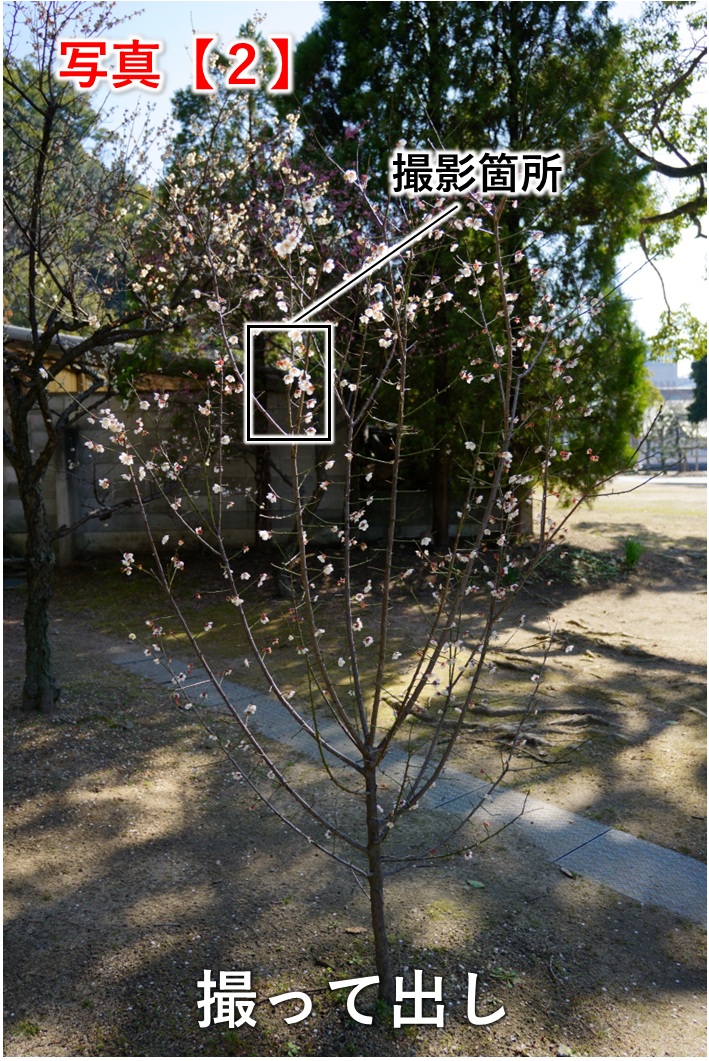

光に当たった梅の花の撮影方法(作例あり)

次は、光が当たっていた白い梅の花を選びました。

他に良さそうな梅の花がないか探していたところ、影の中に光が当たって白い桜の花が輝いて綺麗だと思ったのでこれを被写体に選びました。梅の花に光が何か所か当たっていたので、被写体をどの梅の花にするかを選んだところ写真【2】の部分を画角に収める事にしました。

枝と花は縦に伸びているので、縦構図で撮っていきたいと思います。枝分かれしているところを下に合わせて、綺麗な梅の花を真ん中にもってくる「日の丸構図」でいきたいと思います。左側の枝に光が当たって綺麗なラインが出来ているのでこれもフレーミングに入れます。右側が少し寂しかったので、右に少し回り込む事で、枝と花が前ボケとして持ってこれるので「前ボケ」として撮影をしていきます。

カメラのモードダイヤルは遠近感の表現ができる「絞り優先モード」を選択します。右側の花を前ボケとして表現や奥行くを出したいので解放の「F2.8」に設定します。主役である真ん中の梅の花に、右側に「前ボケ」の花と枝、上側に奥行きの「後ろボケ」の枝と花がある事で、奥行く感のある撮影ができます。

撮影前に影の中に木の枝があり全体的に暗く、花びらに光が当たっています。こういった場合は、露出を下げる事で光の当たって花びらは適正露出になり、背景は暗くなる事で花と光に当たった枝が浮かび上がった写りになります。露出を下げていきながら結果として「-0.7EV」で丁度いい明るさになったと思います。画角は、望遠側75mm(35mm換算)に合わせて構図を調整していきながら最終的に「71.1mm(35mm換算)」になりました。

ホワイトバランスは「オート」、梅の蕊の赤い分と白色の花びらを鮮やかにしたかったので、クリエイティブスタイルは「ビビッド」を選びました。全体的に暗く沈みこみ過ぎないようにDレンジオプティマイザーを「50」に設定しました。

このように少し暗い場所で、光に当たっている状況で撮影する場合は露出を下げて撮る事で浮き出た写真に撮れる事が多いと思います。背景に光が当たりすべてが見えるよりも、暗くて見えない事も重要です。見えない部分があるから想像し、見える物がより強調されるのだと思います。

光に当たった梅の花の撮影方法 ~RAW現像~

「DxO PhotLab 7」のRAW現像ソフトで現像した写真がこちらです。

「RAW現像」前提で撮影する場合、今回は明暗差が激しいので「白とび」に注意して撮影します。現像での補正の限界には差があり「白とび」に比べ「黒つぶれ」はデータが残りやすい事が上げられます。これ以上に明暗差が激しく「白とび」「黒つぶれ」両方が発生する場合は、どちらかを選択する必要があります。今回は黒い部分は最悪潰れてでも、主役である梅の花の「白とび」をしない方を選択しました。

RAW現像を行う場合、最初に仕上がりのイメージを持つ事が大事です。仕上げている途中でイメージが変わる事もありますが、その場合は違う仕上がりで出力して保存しておくといいと思います。今回の写真で一番惹かれた場所である、暗く沈んだ背景の中に光が当たった花びらや木のコントラストある写真に仕上げていきたいと思います。

被写体である真ん中の梅の花と右側にある花の前ボケがもう少し明るくしたかったので部分調整で明るくしました。枝はあまり暗くぜずに背景を黒くしたかったので、「シャドウ」を少し持ち上げて(明るく)「ブラック」を少し下げる事で、枝はあまり暗くならずに陰影感が出せたと思います。全体的に彩度を上げて色のメリハリを出す事でイメージしていた写真になったと思います。

被写体に目線を誘導する構図(作例あり)

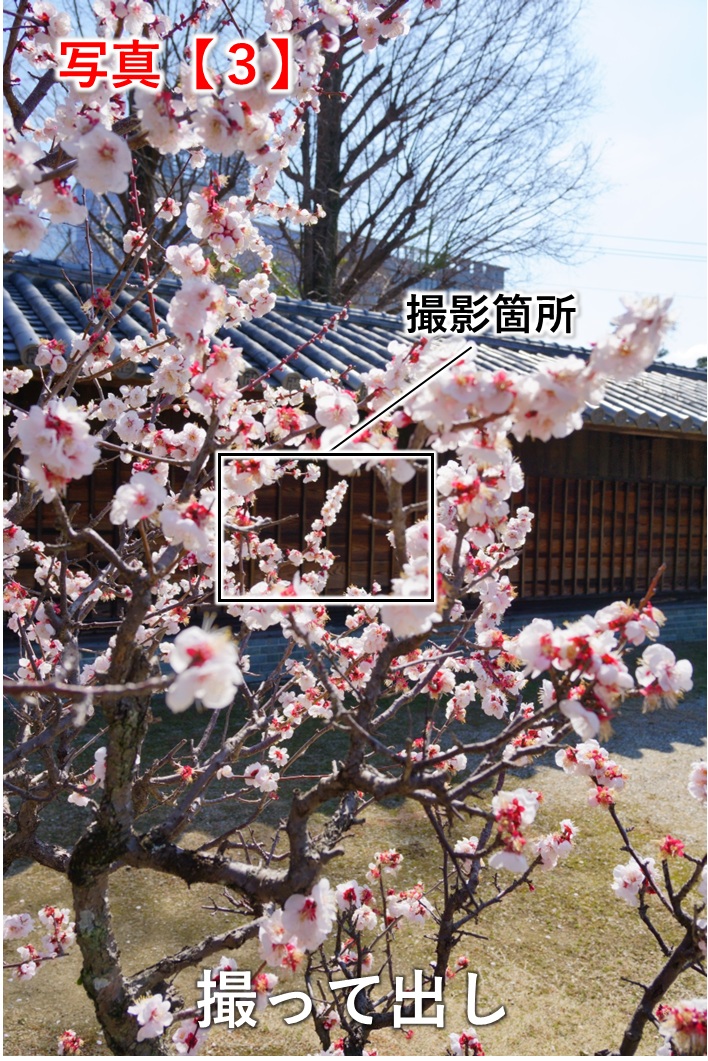

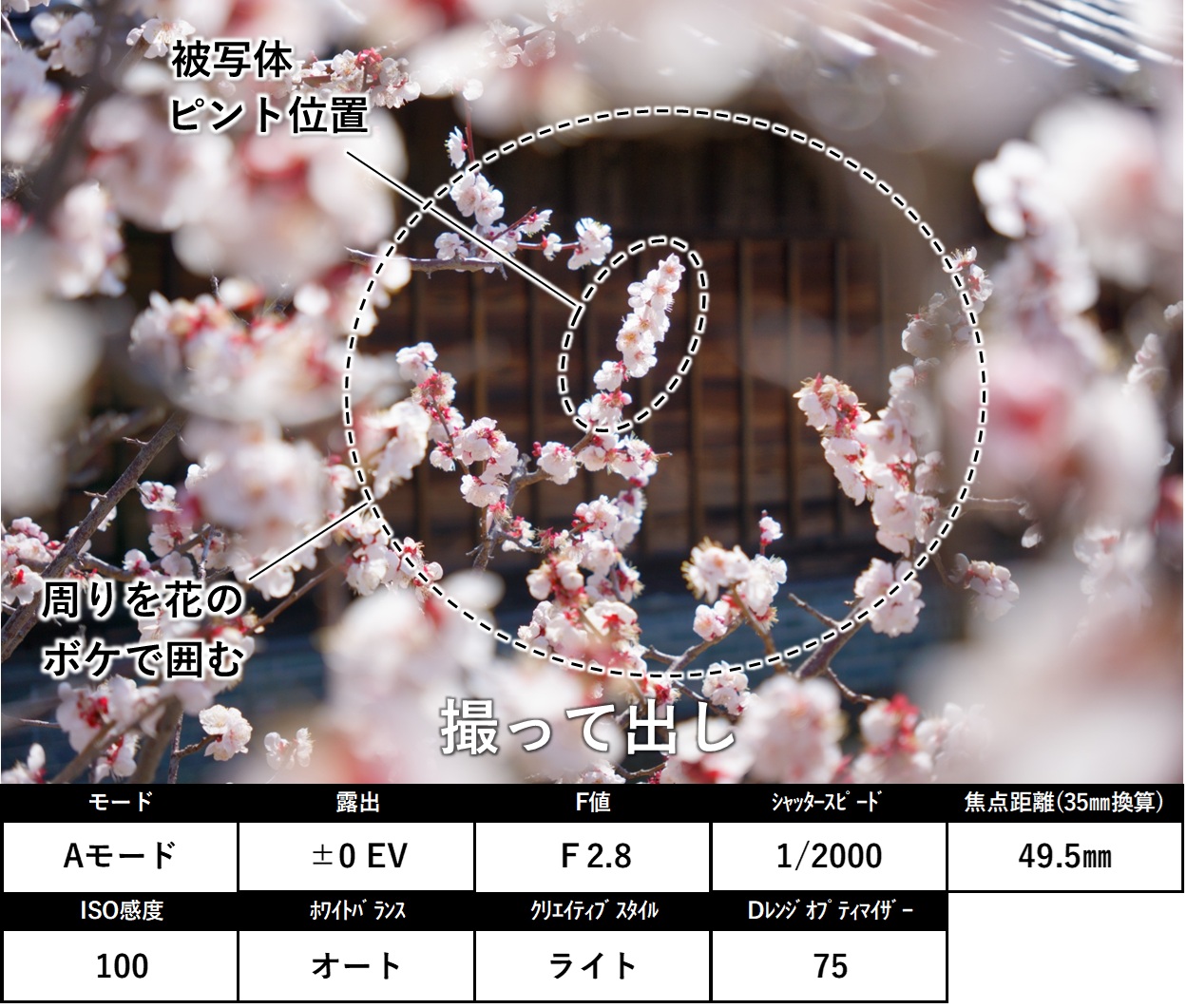

続いての梅の花は、額縁構図で撮影しました。

場所は「旧徳島城表御殿庭園」の中で、梅の花がふわっと咲いた木がありました。この木を一周しながらいろんな角度を見ながらいい構図を探ってみます。写真【3】で、丸い空間の中に一本だけ梅の枝が見えました。これが丁度「額縁構図」になりそうだったので注目しながら近づいて行きました。ここで注意したいのが、遠くから見た映像と近づいた映像は最終的に違う絵になってしまします。この効果を「圧縮効果」といって、遠くから見ると花がぎっしりと詰まって咲き乱れているように見えますが、近づいて見ると隙間が出来た絵になります。これは「広角レンズ」「望遠レンズ」の特徴と同じです。遠くから見た絵は、望遠レンズで撮ればイメージに近い「圧縮効果」のきいた絵に仕上がるという事です。この時「シグマ18-50mm F2.8 DC DN」のズームレンズを使っていたので、最大望遠の75mm(35mm換算)で中心の梅の花に目線を誘導するように撮影していきたいと思います。

カメラのモードダイヤルは遠近感の表現ができる「絞り優先モード」を選択しました。ホワイトバランスは「オート」、梅の花のピンクがかった白色をクリアに出したかったので、クリエイティブスタイルは「ライト」を選びました。そのまま撮影をしてしまうと梅の木や家の壁の模様が見えないくらい暗かったので、Dレンジオプティマイザーを「75」で強めに設定する事で模様が見えるくらいまで明るくする事が出来ました。一番望遠側に合わせた状態で近づいていきながら、額縁構図が維持できる位置を見つけて構図を調整しました。露出は「±0EV」のまま、前ボケで全体的にふわっとした仕上がりにしたかったのでF値は開放の「F2.8」で撮影しました。

被写体に目線を誘導する構図(作例あり)

「DxO PhotLab 7」のRAW現像ソフトで現像した写真がこちらです。

「RAW現像」前提で撮影するのに梅の花の白飛びを意識しました。カメラに搭載されているヒストグラムを確認しながら白飛びさせず、なおかつ出来るだけ明るく撮影する事でRAW現像時にノイズが出にくくなります。結果的に露出補正は±0で問題なかったのでそのままで撮影していきます。

RAW現像するにあたってのイメージとして、ピンク色でふんわりとした仕上がりにしたいと思います。その為にホワイトバランスの色相を少し「マゼンタ」に寄せてピンク色よりの色にしました。次に白飛びをさせないように露出を「±0」にしたものの、梅の花が全体的に少し暗く華やかさが足りない状態なのでトーンカーブで中間の明るさを上げます。トーンカーブの中間を上げる事で、一番明るい「白」や一番暗い「黒」の変化は少なく中間部が明るくなる事で全体的に柔らかい絵の方向になりました。さらに、周辺のふわっとボカした梅の花を明るくしたかったので、部分補正で前ボケの梅の花のハイライトを上げる事で明るくふんわりとした感じがより強調されたと思います。

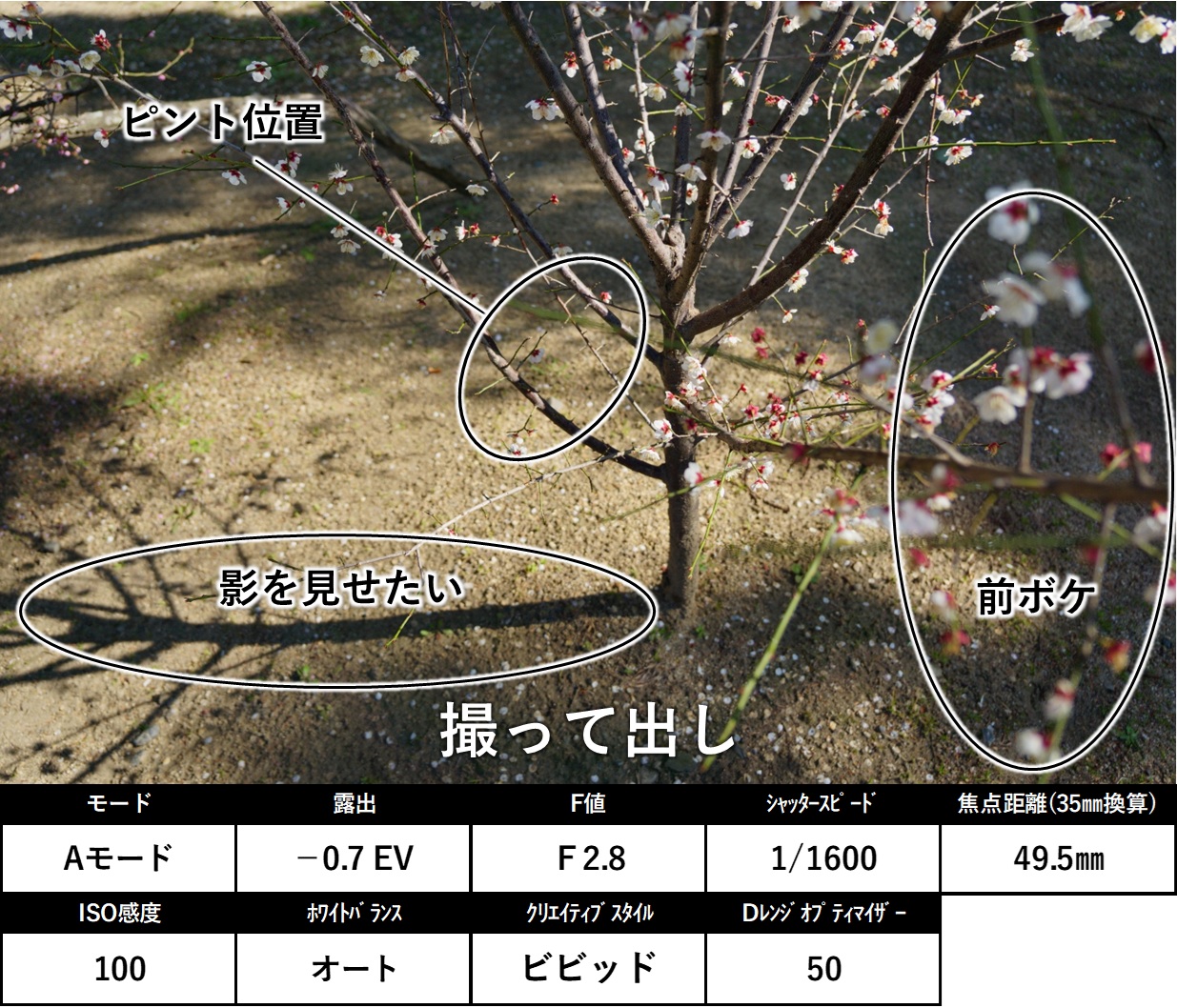

光と影の陰影を生かした撮影方法(作例あり)

最後の梅は、綺麗な光と影が印象的でした。

光が横から差し込んできていて梅の木に当たって影が出来ていた事と、スポットライトで照らされているようなよい光が入ってきていました。

この木と影をどの向きどの角度で撮影するか、一周まわって確認していきます。影を横に伸ばした「サイド光」で撮影していこうと思います。

カメラのモードダイヤルは遠近感の表現ができる「絞り優先モード」を選択します。

全体図は写真【4】の撮影箇所にある場所を、影が横に伸びているので横構図で撮影をします。

ピント位置は梅の木に合わせます。主題が梅の木、副題が影に決めて撮影をします。梅の木の上部分はカットする事で、梅の木と影に注目させる構図にしました。

枝と影の適度な広がりを見せたかったので、焦点距離は広角の約30mm(35mm換算)に合わせました。

光を影を表現するため、露出補正は「-0.7EV」とDレンジオプティマイザーを「50」に設定しました。露出は「-0.7EV」にして少し暗めにする事で、スポットライトと影がより強調されます。露出を迷ったときは、明るさを変えた写真を数枚撮ってみて下さい。

ホワイトバランスは「オート」、土の陰影と色鮮やかにしたかったので、クリエイティブスタイルは「ビビッド」を選びました。

主役の梅の木と影を画角に収めていきましたが、少し右に周る事で右側に枝と梅の花が前ボケ出来ました。右側の枝と梅の花を大きくボカしたかったので、F値は解放の「F2.8」で撮影をする事で「主題が梅の木、副題が影」に加え「副副題として前ボケの梅の花」となりました。

光と影の陰影を生かした撮影方法 ~RAW現像~

「DxO PhotLab 7」のRAW現像ソフトで現像した写真がこちらです。

「RAW現像」で撮影する場合、明るい部分と暗い部分の明暗差が大きい程どちらかを優先にする必要があります。今回の明暗差はそれ程大きくないので、ヒストグラムを見て白飛び黒つぶれをさせない露出で撮影します。

RAW現像するにあたって仕上がりのイメージは、光と影を見せたいのでコントラストが強い写真に仕上げたいと思いました。撮影時のホワイトバランスは、土の色合いが少し黄色味が強かったので全体的に少し赤みを足す方向で調整しました。また光が当たっている部分をより明るく、影の部分は暗くしてメリハリを出す為に部分補正で調整してコントラストを上げて仕上げました。

公園にある風景写真を撮影

「徳島中央公園」で梅の撮影以外にも、気になった被写体を見つけて風景写真を撮影しましたので一緒に載せておきます。

こちらも私が何を気にして、どのような撮り方を心がけたのかを解説します。

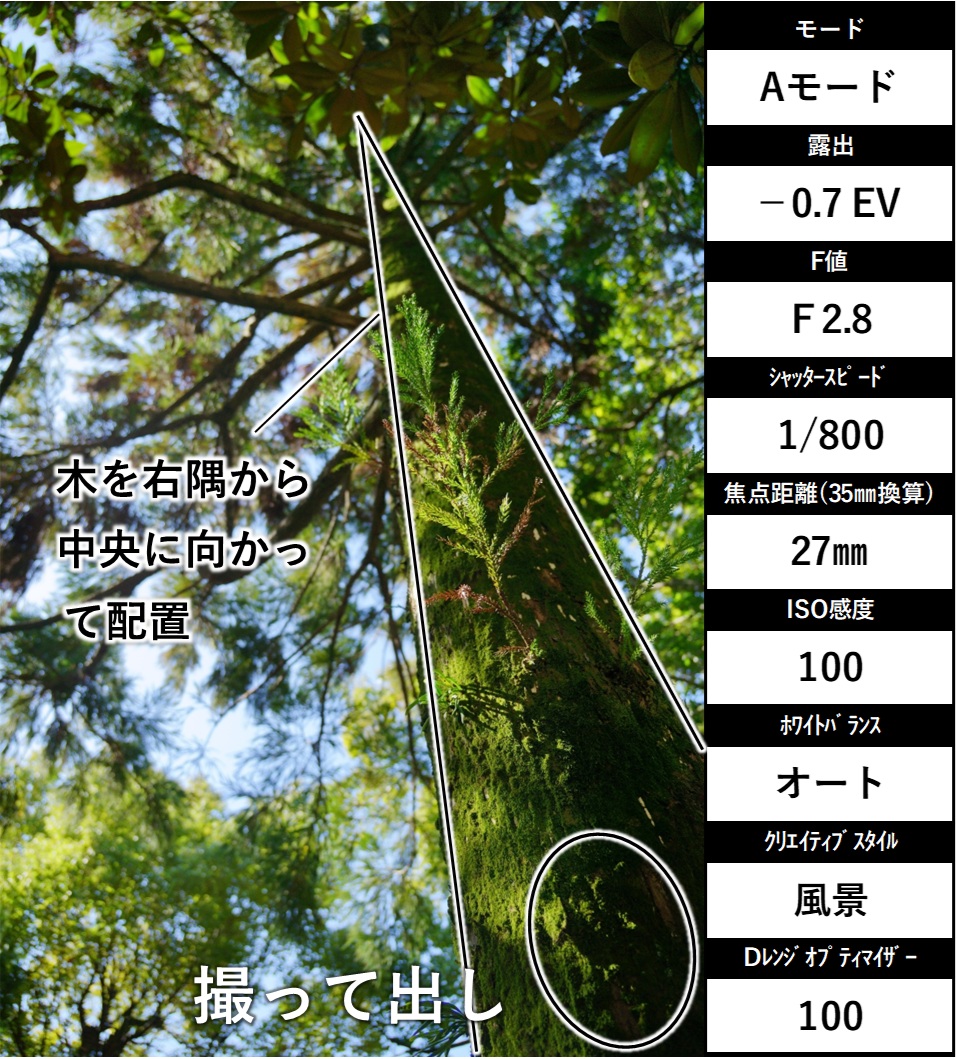

パースを付けてダイナミックな構図(作例あり)

次は、木や葉っぱの緑を撮影してみました。

歩いていると、一本の木に光が当たって緑色のコケが綺麗だなと思い、これを被写体に選びました。

目線の高さで横から撮影すると普通の写真になってしまうので、下からアオる事でパースを付けた撮影にします。ダイナミックな広がりを出す為に、縦構図で木の開始位置を四隅から中央にかけて上部から枝の広がりを出すイメージしました。

カメラのモードダイヤルは遠近感の表現ができる「絞り優先モード」を選択します。

露出は空の色が白飛びしない「-0.7EV」に合わせたところ全体的に黒色が強くなりすぎるのでDレンジオプティマイザーを最大の「100」にする事で、黒くなりすぎないバランスになりました。ホワイトバランスは「オート」、緑色と空の青色を鮮やかに出したかったので、クリエイティブスタイルは「風景」を選びました。

パースを付けた撮影は出来るだけ一番広角側の27mm(35mm換算)に合わせて、出来る限り下位置から構図を整えて撮影しました。空間の広がりを出す為に右下から少し左に傾けてる事で、左側に空間と木の上側から四方に枝が伸びたダイナミックな写真になったかと思います。木を撮影する場合は、下からアオって撮ると結構いい感じに撮れるのでお薦めです。出来る事ならもっと広角のレンズがあれば、より広がりのあるダイナミックな写真を撮る事ができます。

光が当たった気に生えた緑色のコケにピントを合わせてF値を開放の「F2.8」に合わせて撮影していきます。

パースを付けてダイナミックな構図 ~RAW現像~

「DxO PhotLab 7」のRAW現像ソフトで現像した写真がこちらです。

このような明るい部分と暗い部分が混在する場合って難しいと思います。明暗差の激しい撮影は「RAW現像」する場合の撮影時にヒストグラムは必需品で、基本は白飛びをさせない方向で露出を設定します。全体的に暗い撮影となるので、「RAW現像」でいかに暗くなった部分をいい感じに明るくさせれる事が出来るかで仕上がりが大きく変わると思います。

最初は、空以外がかなり暗かったのでトーンカーブで中央部分を明るくします。主題である木の幹以外の葉っぱや小枝がザワザワして固いので柔らかくしたいと思います。マスク処理で全体に「マイクロコントラスト」の数値を下げて、全体的にソフトな描写にさせます。しかし主題である木の幹はカリっと表現させたいので、木の幹だけマスク処理を消す事でコントラストのきいたカリっとした描写になりました。青空と緑の葉っぱがソフトになった事で色のメリハリが不足していたので彩度を上げて調整しました。

主題を強調して目線誘導する構図(作例あり)

公園内を歩いていると、一本の大きな木が目に留まりました。

この木の枝は横に長く伸びており、支え棒がある事で折れずに横へ長く長く伸びていました。この横に長く伸びた枝を主題にして撮影をしようと思いました。

カメラのモードダイヤルは遠近感の表現ができる「絞り優先モード」を選択しました。

ホワイトバランスは「オート」、緑色を鮮やかに出したかったので、クリエイティブスタイルは「ビビッド」を選びました。明暗差がかなり激しく、木の幹や枝も黒くなり葉の緑色も暗くなるためにDレンジオプティマイザーを最大の「100」で調整しました。

横に長く伸びた木を撮影する為、カメラのレンズの一番広角側の18mm(35mm換算27mm)に設定していきます。

この長く横に伸びた木を真横から撮るだけでは長さが伝わりにくいので、「対角線構図」で表現して、よりダイナミックにこの伸びた木を表現したいと思います。

まず、カメラを地面ギリギリまで下げて下からアオった状態にして、木の先は画角の角に向かって収める事でバランスよく収まると思います。木全体にピントを合わせたいのでF値は「F5.6」に合わせて、露出は明るい空と建物が白飛びしない「露出±0」に合わせて「Dレンジオプティマイザー」を最大にして撮影する事で暗部が明るくなる事で、全体的に丁度よい露出になったと思います。

主題を強調して目線誘導する構図 ~RAW現像~

「DxO PhotLab 7」のRAW現像ソフトで現像した写真がこちらです。

背景の空と建物を白飛びさせない露出で撮影した為、木と葉っぱがかなり暗くなってしまいました。このように背景の明るさと、木や葉っぱが暗くダイナミックレンジが広い場合の撮影や現像はとても難しくいつも苦労します。

全体的に暗い写真からのスタートで、露出を適度に上げていきます。トーンカーブでシャドウ部分を明るくし、ハイライト部分を下げて全体の明るさのバランスを調整します。緑色の彩度を上げて、全体の自然な彩度も上げて見た目に近づけていきました。部分調整で、木の幹や枝、葉っぱ等を部分的にコントラストを上げたり、背景の空や建物のハイライトを下げてコントラストを上げてシャープな写真に仕上がりました。最後に暗い部分や全体的に明るく持ち上げた事で、全体的にノイズが出てきたので「AIノイズリダクション」をかけてノイズ感のない仕上がりとなりました。

見せたくない物を隠す撮影(作例あり)

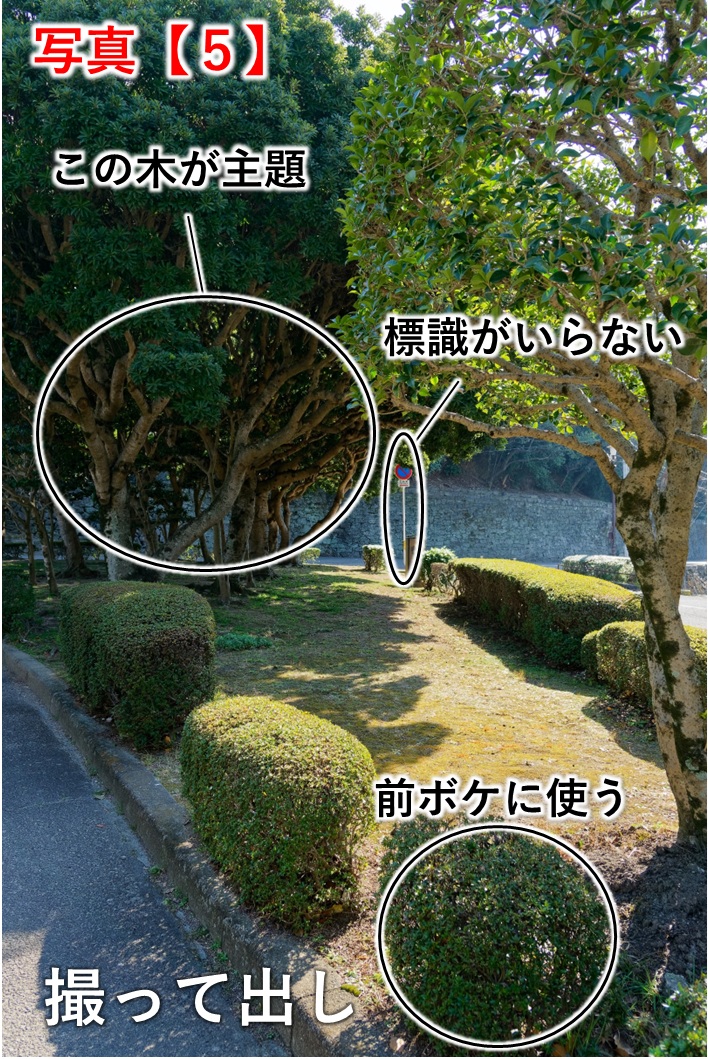

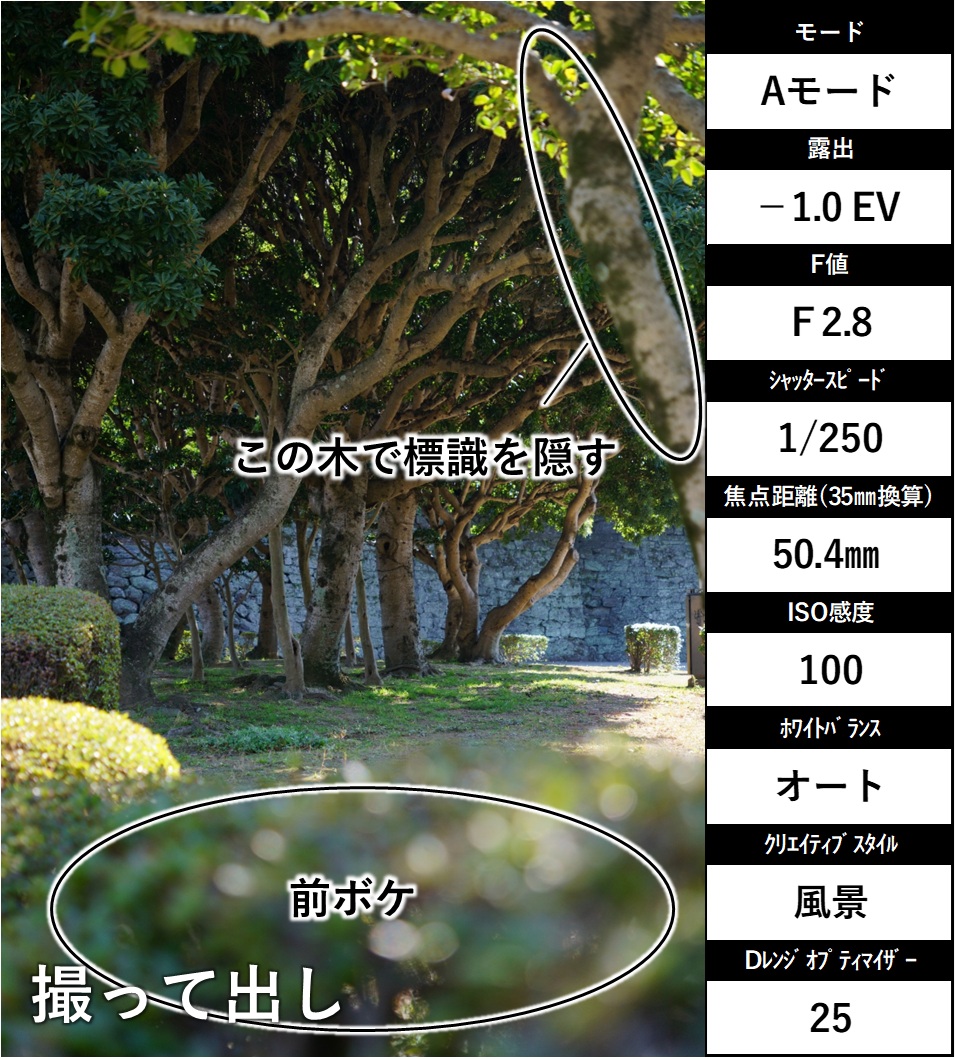

公園内を歩きながら被写体になる物を探していると、重なった木を見つけこれを主題にして撮影したいと思いました。全体図は写真【5】となります。

横には道路があり主役が「木」なので縦構図で撮影をしていきたいと思います。主題である重なった木の横に標識が立っており、これを写さないようにアングルを変えて構図を整えていきたいと思います。

ホワイトバランスは「オート」、彩度を上げてメリハリを出したかったので、クリエイティブスタイルは「風景」を選びました。強い光が差し込んできていたので明暗差はあったので「-1.0EV」まで露出を下げ、Dレンジオプティマイザーを「25」に設定する事で「白とび」を回避させました。

手前の植木にも光が当たっていたので、これを出来るだけ近づいて前ボケを作っていきます。その植木の光が玉ボケになるので、開放F値の「F2.8」に合わせて大きな玉ボケにする事で柔らかくなると思いました。そして不要な標識を右側の木で隠すために、少し右へ寄りながら標識が隠れる位置で構図を整えていきます。

焦点距離は標準画角の50.4mm(35mm換算)に合わせて丁度いい構図になったと思います。

見せたくない物を隠す撮影 ~RAW現像~

「DxO PhotLab 7」のRAW現像ソフトで現像した写真がこちらです。

緑の鮮やかさと光のキラキラ感を出したかったので、全体的に少し露出を上げました。前ボケの植木や、右側の木の葉っぱが光で輝いているのをもっと鮮やかにしたいので、部分調整で彩度と露出を上げました。さらにキラキラの玉ボケ部分の露出とハイライトを上げる事で、さらなるキラキラ感を表現しています。

全体的に明るくなった事で、主題の木の色が鮮やかになりすぎたので、この木にも部分調整で彩度を下げて少し色を落ち着かせました。

蒸気機関車(SL)の撮影方法(作例あり)

徳島中央公園の一角に展示されている「蒸気機関車」を見つけました。徳島鉄道は大正12年から徳島を走ってきて昭和44年の運行を最後に鉄道から姿を消しました。

この蒸気機関車(SL)は、「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」に登場する車両と同じ形式だそうです。※この展示されているSLは「8620形」です。

前ボケを入れて蒸気機関車(SL)を撮影①

1枚目のSLは、可能な限りカメラを地面に近づけて草を「前ボケ」にする事でふんわりとした緑色が入る事で奥行き感を演出しています。普通に撮るだけでは、ただSLを撮っただけで終わってしまいます。撮影する場合、「主題と副題」を取り入れて写すといい雰囲気の写真に仕上がります。この場合、「主題をSL」で「副題を前ボケの草」となります。

この撮影は、焦点距離「84㎜(35㎜換算)」で撮影しています。望遠レンズを使用している為、F値は「F4.5」となっていますが、前ボケでボカす場合はこのくらいのF値でも十分にボケて写す事が出来ます。

前ボケを入れて蒸気機関車(SL)を撮影②

続いて2枚目のSLは、手前に1本の梅の木に梅の花が咲いていたのでこれを「前ボケ」にした写真です。梅の花を出来るだけ周辺四隅に持ってこれるように調整しています。普通にSLを撮るのではなく、1枚目と同じように「主題のSL」と「副題の梅の花」というように主題・副題を取り入れるといいと思います。

梅の花を大きくボカしたいので、F値は解放の「F2.8」に設定します。梅の花の位置と配置を可能な限り四隅に合わせるのに、焦点距離は75㎜(35㎜換算)としました。

C構図で蒸気機関車(SL)を撮影

次に3枚目は、レールを入れた構図で撮影をするので縦構図とします。レールの曲線を利用して「C構図」で撮影をしていきます。このような場合、レールの先は隅へ伸ばすとバランスがいいように思います。このあたりは全体のバランスを見ながら最終は変更して下さい。こちらの写真も「主題はSL」で「副題はレール」となります。

レールの長さを2分割構図として、画面の半分をレールにしたかったので焦点距離は「52.5㎜(35㎜換算)」に合わせてました。レールの手前はボカしたかったので解放F値の「F2.8」にしました。距離が離れているので手前のレールがそれほどボケていなかったため「RAW現像」でレール中央から下にかけてボケが強調されるように調整しました。単焦点レンズの「F1.4」や「F1.8」で撮る事でこのような効果と同じような雰囲気だったと思います。「RAW現像」のボケはあくまで疑似的なボケなので、単焦点の自然なボケに比べて違和感が出る可能性はあります。しかしこのようにボケの手前に物がない場合は違和感なく仕上げる事が容易になります。

望遠レンズによる表現方法の違い(作例あり)

徳島中央公園の敷地内に、卵型のオブジェがあるのを発見しました。最初は違う向きに建物があり、卵の中に建物を入れて撮影していました。しかし反対側に親子がベンチに座って仲むつまじい雰囲気だったので、卵のオブジェの中に親子を入れて撮影してみました。

中望遠レンズによる圧縮効果(比較)

最初に装着していたレンズ「シグマ18-50mm F2.8 DC DN」で撮影してみます。卵のオブジェに穴が開いている場所に、親子を入るように自分の足で動いて撮影をしました。標準ズームレンズなので中望遠までの圧縮効果しかない為、間延びしたような写真になりました。「焦点距離62.1㎜(35㎜換算)」

望遠レンズによる圧縮効果(比較)

望遠レンズを使ってもっと圧縮効果を利かせたいので「E 55-210mm F5.6-6.3 OSS」のレンズを装着して撮影します。焦点距離を望遠側に合わせる事で、卵のオブジェと親子のバランスがぐっと良くまとまったと思います。このように卵のオブジェの大きさは同じくらいですが、オブジェより後ろの物(親子や公園風景)が大きく近づいた写りになります。「焦点距離195㎜(35㎜換算)」

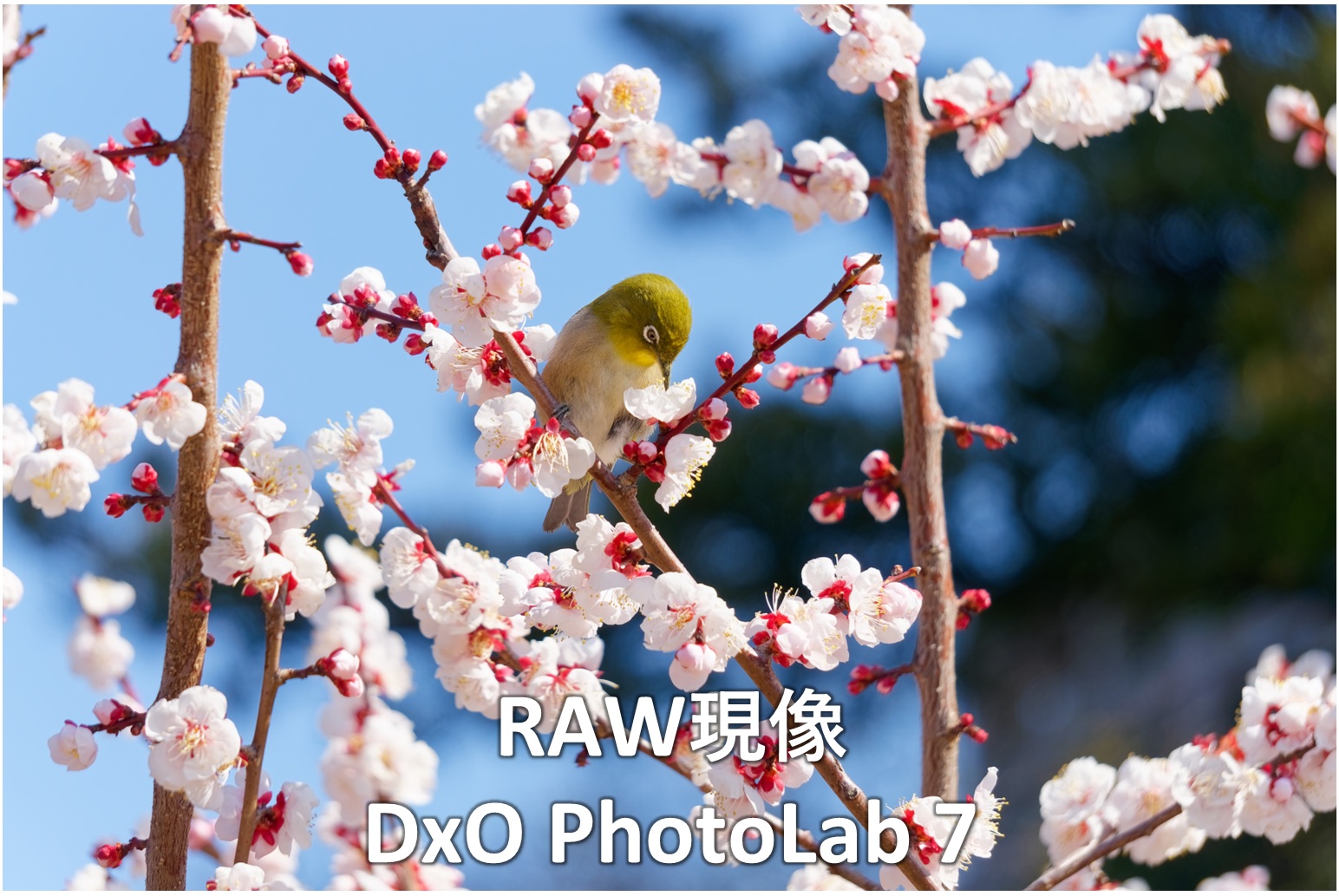

桜の花にやってきたメジロを撮影(作例あり)

梅の花を撮影していると、丁度メジロがやってきて梅の枝に止まっては違う枝へ飛び移っていきました。私は基本カメラは2台体制でソニーの「α6000」に「シグマ18-50mm F2.8 DC DN」を装着、「NEX-6」には「E 55-210mm F5.6-6.3 OSS」を装着していました。「NEX-6」はかなり古い機種でAF(オートフォーカス)性能は最新の機種とは比べ物にならない程遅くピント精度も落ちます。「α6000」の方が「NEX-6」よりピントスピード・精度共にいいのですが、レンズを付け替える間にメジロがいなくなる恐れもあるので、そのまま「NEX-6」+「E 55-210mm F5.6-6.3 OSS」で撮影をしていきます。

最新のカメラはAI機能が充実しており「人物」や「鳥」でも目に自動でピントが合ってくれるので、構図を自由に整えながら手軽に撮影する事が可能です。

しかし旧式のカメラではそのような機能はありません。そのため枝から枝へ飛び移るメジロを撮影するには、メジロにピントを合わせてからフレーミングを調整する必要があり、その間にメジロが前後左右に動くと撮影が出来ないので難易度が高い撮影になると思います。ですので最初は構図を合わせて撮るのではなく、ピント位置を真ん中に合わせた状態でメジロにフォーカスを合わせて撮る「日の丸構図」で撮影した後からトリミングで構図を整えるのが簡単だと思います。

メジロと梅の花(トリミング前)

メジロが去っていくまで何十枚か撮影していくのですが、AF性能の弱い「NEX-6」では数枚でも顔にしっかりピントがあった写真がある事を祈りながら撮影していきます。背景を選ぶ暇もないままメジロの顔にピントを合わせて撮り続けていきました。その中から使えそうな写真のこの写真になります。

「NEX-6」の1600万画素からトリミングを行うので画素数は少なくなりますし、描写もこの望遠レンズでは力不足です。後は、RAW現像ソフトによる底上げでなんとか画質を引き上げていきます。またトリミングをして画素数が小さくなっても、スマホの小さな画面やSNS等であればそこまで画質劣化は感じられないと思います。

最初にもご説明したとおり、まず日の丸構図でメジロにピントを合わせて撮る事に集中して撮影していきます。メジロの動きは速いのでシャッタースピードを上げて撮影をする必要があります。

メジロと梅の花(トリミング後)~RAW現像~

RAW現像で画面レイアウトを決めてからトリミング後に画像調整しました。トリミングにより約340万画素まで落ちましたが、大きな画面のフルHDモニターや、スマホの小さい画面であれば十分問題ない解像度を確保しています。

枝がごちゃごちゃしていたので余計な場所はカットして、メジロが止まっている枝と梅の花は綺麗だったのでバランスを合わせてトリミングしました。写真の比率を「2:3」で横構図としています。

こちらも同様の撮り方で、トリミングをしています。

最後に

今回は、「徳島中央公園」で撮影をしました。撮影が3月という事で一番の目的は「梅の花」を撮る事でした。他に歩きながら目について撮りたい被写体や、綺麗な情景があれば撮っていくスタイルです。

特にカメラ初心者の方が「何を撮影したらいいかわからない」「どのように撮ったらいいかわからない」といった悩みは、私も初心者の頃に経験しています。撮影経験のある方と一緒に撮影出来る方はいいのですが、私みたいに一人で撮影する場合一人で何を撮ればいいか、どう設定すればいいか等を自分で決めなければなりません。そういった方に間接的ではありますが、私の撮影方法や目の付け所を解説させていただきましたので参考になればと思っています。

私が使っているカメラは「α6000」「NEX-6」で、現代のカメラから比べると入門機以下のカメラ性能です。しかし「RAW現像ソフト」を使用する事で画質に関しては戦う事は出来ます。この環境で日常の中にある風景や、少し遠出をして撮影を楽しむスタイルで日々写真撮影を趣味として楽しく過ごしています。

今後もこのような撮影の記録や、主題を絞った撮影の記録も載せていきたいと思いますので、ブログをご覧いただければ幸いです。

コメント