カメラ初心者の方で、最初は「P(プログラムオート)」だったり「A(絞り優先モード)」で撮影される方がほとんどだと思います。実は初心者の方ほど「M(マニュアルモード)」を理解すると、露出の仕組みが理解できます。

「マニュアルモード」の正式な呼び方は「マニュアル露出モード」といいます。名称の通り「露出をマニュアルで合わせる」モードです。「絞り優先モード」や「シャッター速度優先モード」は露出を「プラス」にすると明るく、「マイナス」にすると暗くなります。対して「マニュアルモード」は「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」の三つを組み合わせて、露出を決める事となるため、理解しないで操作をするのは困難となります。

では、なぜ初心者の方に「マニュアルモード」をおすすめするかというと、カメラについての理解度や、露出の仕組みが分かるからです。理解する事で何を優先して何を妥協するのかを、自分で判断して撮影する事が出来ます。

私は「マニュアルモード」を理解する事で、たとえ他のモードを使用していても「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」を常に意識することで、考えながらより楽しく撮影をする事が出来るようになりました。

この記事は「マニュアルモード」で「露出の仕組み」や「操作方法」等を解説したいと思いますので、ぜひカメラ初心者の方はご理解される事をお薦めします。

カメラ初心者の方で、カメラの設定や基礎知識をご覧になりた方はこちらから

一眼レフやミラーレスの「マニュアルモード」とは

カメラで撮影する方法として、「シャッター速度優先モード」「絞り優先モード」「マニュアルモード」など目的に応じた撮影方法を選ぶ事が出来ます。

奥行き感を出したり、ボケの写真を撮るのに適した「絞り優先モード」で撮られる方が多いと思います。また、動きの速い物を撮影したり、動きを出すためにシャッタースピードを遅くできる「シャッター速度優先モード」があります。それでは「マニュアルモード」がなぜ必要なのか、なぜ覚える必要があるのか説明をしていきたいと思います。

恐らく初めて「マニュアルモード」にダイヤルを合わせた方は、最初戸惑いを感じた事だと思います。

私も初めて「マニュアルモード」に切り替えた時は画面が暗くなってビックリした経験があります。なぜ画面が暗くなったのか思い出すと、夜の部屋はLED電球で明るいと思っていますが、実は太陽光とは比較にならないくらい暗いのです。光が圧倒的に少ない状況ですので「F値を小さくしたり」「ISO感度を上げる」もしくは「シャッタースピードを遅くする」などの設定をしないと、光が足りないので露出は暗くなるので画面も暗くなります。その時はまともに撮影が出来ない状態だったので、すぐに他のモードに切り替えた記憶があります。

それ以降「絞り優先モード」でずっと撮影を続けていきながら、「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」を理解する事で「マニュアルモード」を操作できるようになりました。

マニュアルモードとは、「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」のそれぞれ3つの機能を操作する事で「光」を自分でコントロールするモードです。「光」の強さや量をイメージすると簡単に理解できるのでぜひ覚える事をお薦めします。また「絞り優先モード」や「シャッター速度優先モード」で撮影している場合でも、マニュアルモードを理解出来ていると操作するときに役に立ちます。

初心者でも簡単に理解できるカメラの「マニュアルモード」

「マニュアルモード」を理解するには、「光の強さ」や「光の量」を意識すると実は簡単に理解できるんです。

「光」って、誰もが「太陽」だったり「電球」などが頭に浮かぶ事でしょう。明るさに関して、早朝より昼間の方が明るいし、曇り空より晴天の方が明るいですよね。明るいという事は光の量が多いといえます。つまり光の量が多いから明るいんですね。

そして「マニュアルモード」を理解するには「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」について理解する必要があります。

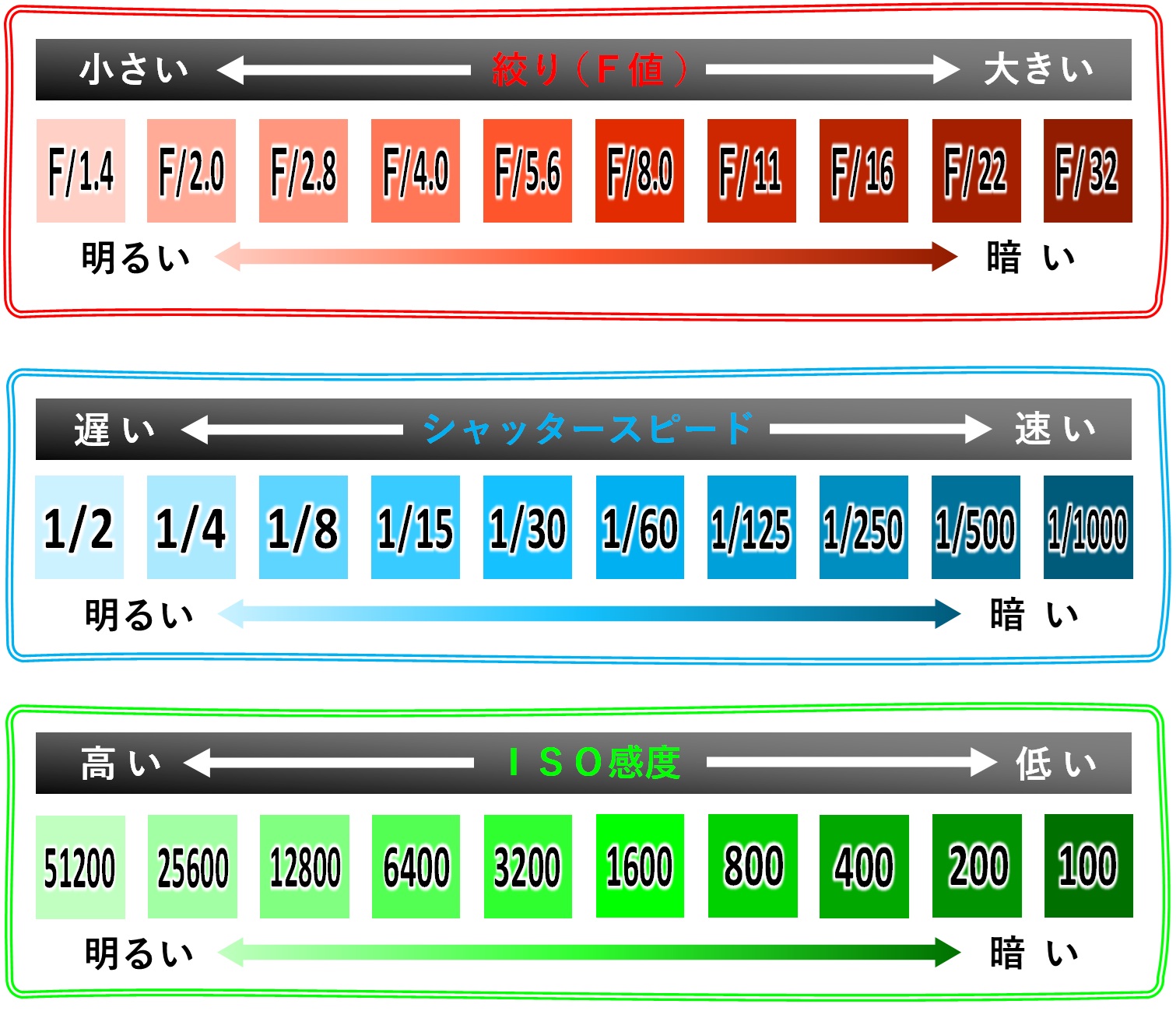

「絞り(F値)」の数値について

レンズを通る光の量をコントロールする機能を「絞り」または「F値」とも呼ばれます。絞り値を変更する事で、レンズ内にある絞り羽根の開き具合でレンズを通る光の量が変わります。

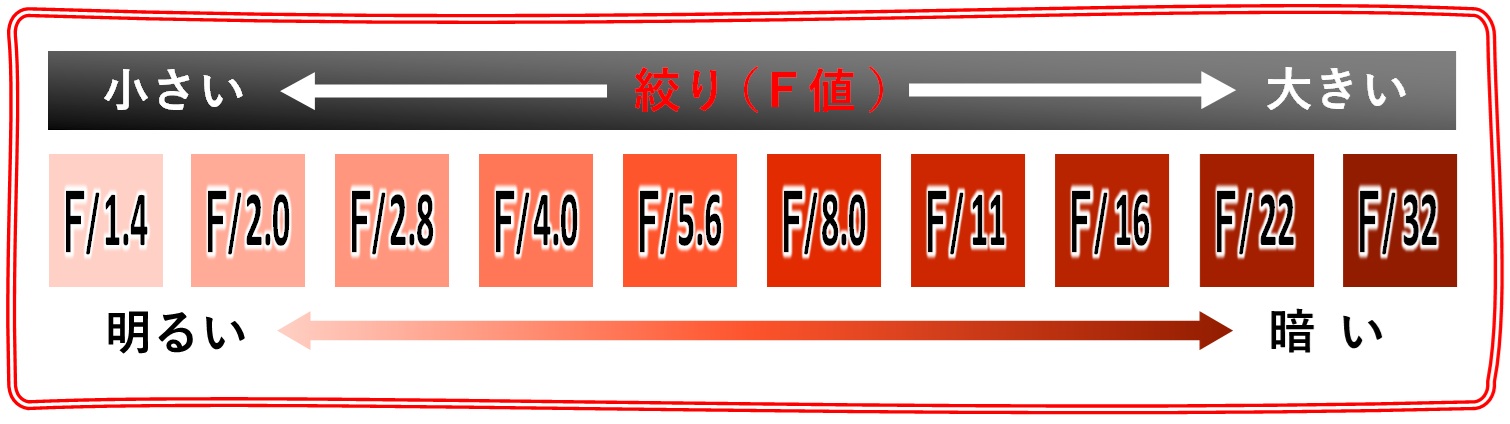

「F1.4」から「F32」までの数値は覚えた方が理解をするのに分かりやすいです。

操作方法を学ぶのに、いきなり数字を覚えるのは面倒に思います。私も最初の頃は、面倒に思えて覚える気になりませんでした。ですが、この覚えにくい数字をどのようにすれば覚えやすいのかお教えしますね。

この数字を覚えるには、次のように色分けすると大変分かりやすいと思います。

「F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32」と、このように色を分けます。

青色だけをまとめると「F1.4、F2.8、F5.6、F11、F22」となります。

続いて黄色だけをまとめると「F2、F4、F8、F16、F32」です。

この数字の増え方を見れば想像がつくと思います。まず最も分かりやすい「黄色」に注目をしましょう。黄色は全て「倍」の数字になっていますよね。

次に「青色」を見てもほぼ「倍」の数字になっています。なぜか「F5.6」から「F11」だけは「倍」の数字ではないです。

「絞り羽根」による「光」の量について

「絞り」による「光」の量を理解するには次の図をご覧下さい。

このようにレンズには「絞り羽根」と呼ばれる羽根を開閉する事により、光を取り込む穴の大きさを変化させています。絞り羽根を広げると多くの光が入り、絞り羽根を狭くすると光は少なくなります。

「絞り」をF1.8にした場合

まず、絞り値を「F1.8」に合わせたイメージの図が「画像1」となります。

外からの入ってくる光が「画像1」のようにレンズから入って、撮像素子(イメージセンサー)に当たります。

絞り羽根は大きく開いているので、光を遮る量は少ないです。

まず、この状態で適正露出に合わせて写したのが「写真1」です。この「写真1」を基準とします。続いてF値を絞っていく事で光の入る量が減っていき、どの程度暗くなっていくかを見てもらいます。

モードを「マニュアルモード」に合わせます。LED電球で照らしているので明るさは変化しない状態で撮影します。光の量を一定にする事で、純粋にF値の光の量によっての「明るさ」を比較する事が出来ます。なお、ISO感度は「ISO100」に設定しています。

「絞り」をF5.6にした場合

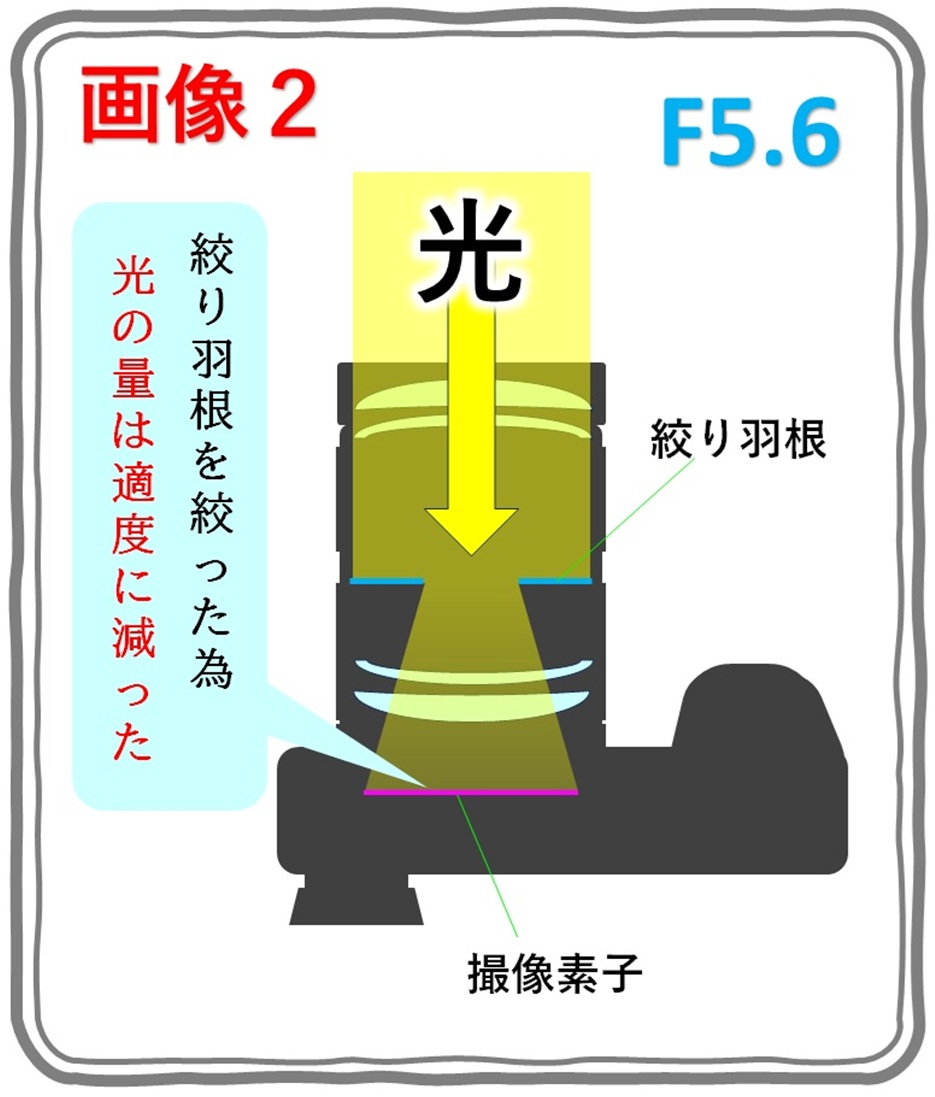

次に、絞りを「F5.6」まで絞った場合のイメージ図が「画像2」となります。

F5.6まで絞った事で、絞り羽根は適度に開いていますが「F1.8」に比べて光を通す穴が小さくなっています。

外からの入ってくる光が「画像2」のようにレンズから入り、同様に撮像素子に当たります。絞り羽根で光を遮られている為、撮像素子に当たる光は弱まります。

光が弱まった事で、「写真2」のように写りは暗くなりました。

光の強さも設定もF値以外変更していないので、「F1.8」から「F5.6」に絞ったら写真の明るさがここまで暗くなるという事です。

「絞り」をF11にした場合

最後に、絞りを「F11」まで絞った場合のイメージしたのが「画像3」になります。

F11まで絞った事で、絞り羽根は大きく閉まった事によ光が通る穴が小さくなっています。

外からの入ってくる光が「画像3」のようにレンズから入り、撮像素子に当たります。絞り羽根が大きく閉まった事で光が遮られている為、撮像素子に当たる光は大幅に弱まります。

光が大幅に弱まった事で、「写真3」のように写りは真っ暗になってしまいました。

絞りをF11まで絞るとF1.8やF5.6に比べて、想像以上に光の量が減少するのがわかります。

F値を小さくすると「明るく」なり、大きくすると「暗く」なるという事が分かってもらえたと思います。

※SモードやAモード等の場合は、露出補正で明るさを変更するのに対して「マニュアルモード」の場合は「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」で明るさが変わります。

「絞り」による段数について

F値の数字を覚えての次のステップは「段数」という言葉を理解する必要があります。

このように「F1.4」から「F2」へ絞る事を「1段絞る」といいます。

逆に「F2」から「F1.4」へ開ける事を「1段開ける」といいます。

なお、カメラの絞り値を変更する場合、基本設定では、1/3段ずつ変更できます。(正確には1/3.3段の変更)

「・・・F2.8、F3.2、F3.5、F4、F4.5・・・」と、「F2.8」と「F4」の間に2つの数値が入ります。F値のステップ幅を1/3段にしている場合、「3つ」絞ったら「1段」絞ったという事を覚えれば大丈夫です。

絞りによる「段」はこれで理解できたと思います。

「段」には「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」の全てに出てきます。

「シャッタースピード」による「光」の量について

シャッタースピードは「光を取り込む時間」つまり「シャッターを開けている時間」となります。

「光」はカメラのレンズからが入ってきます。そしてレンズ内にある「絞り羽根」を通って、カメラ本体のシャッター幕の奥にある「撮像素子(イメージセンサー)」に光が入ります。

この「シャッター幕」が開いている間、「撮像素子」に光が入る事で映像を記録する事ができます。

光が入ってくる時間が長ければ長い程、光の量は多くなります。

シャッタースピードによって明るさが変化する事を、図や写真で説明をしていきます。

「シャッタースピード」を1/8秒にした場合

まず、ISO感度は「ISO100」に固定して、シャッタースピードによる明るさの比較をしていきます。

外からの入ってくる光が「画像1」のようにレンズから入って、撮像素子(イメージセンサー)に当たります。

シャッタースピードを「1/8秒」に合わせているので、適正露出になるように「絞り」を「F2.2」に合わせたのが「写真1」です。

こちらもモードは「マニュアルモード」にして、LED電球で照らしているので明るさは変化しない状況で撮影します。光の量を一定にする事で、純粋にシャッタースピードによる「明るさ」を比較する事が出来ます。

「シャッタースピード」を1/30秒にした場合

こちらも同様に、ISO感度は「ISO100」に固定して、シャッタースピードを「1/30秒」に合わせます。

外からの入ってくる光が「画像2」のようにレンズから入って、撮像素子(イメージセンサー)に当たります。

シャッタースピードを「1/30秒」で高速にした事により光の量は少なくなります。

「1/30秒」で撮影したのが「写真2」です。

光の強さも設定もシャッタースピード以外変更していないので、「1/8秒」から「1/30秒」に速くしたら真の明るさがこのように暗くなります。

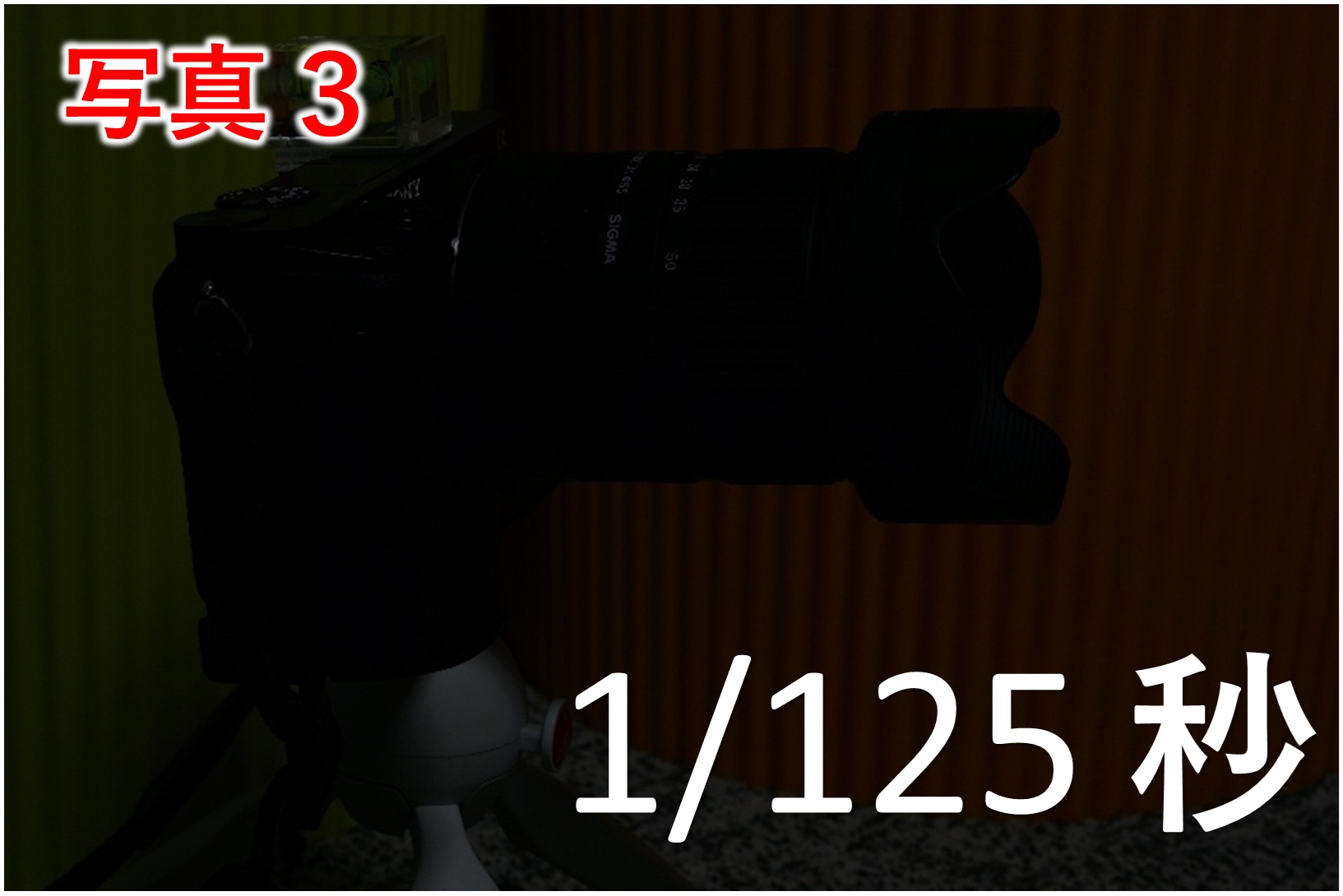

「シャッタースピード」を1/125にした場合

こちらも同様に、ISO感度は「ISO100」に固定して、シャッタースピードを「1/125秒」に合わせます。

外からの入ってくる光が「画像3」のようにレンズから入って、撮像素子(イメージセンサー)に当たります。

シャッタースピードを「1/125秒」でさらに高速にした事により光の量はかなり少なくなります。

「1/125秒」で撮影したのが「写真3」です。

光の強さも設定もシャッタースピード以外変更していないので、「1/8秒」や「1/30秒」よりも写真の明るさが暗くなります。

シャッタースピードを長く(遅く)する程「光」は多く入る。逆にシャッタースピードを短く(速く)する程「光」は少量しか入らないのもイメージ出来ると思います。

シャッタースピードもF値と同じように明るさが変わるね。

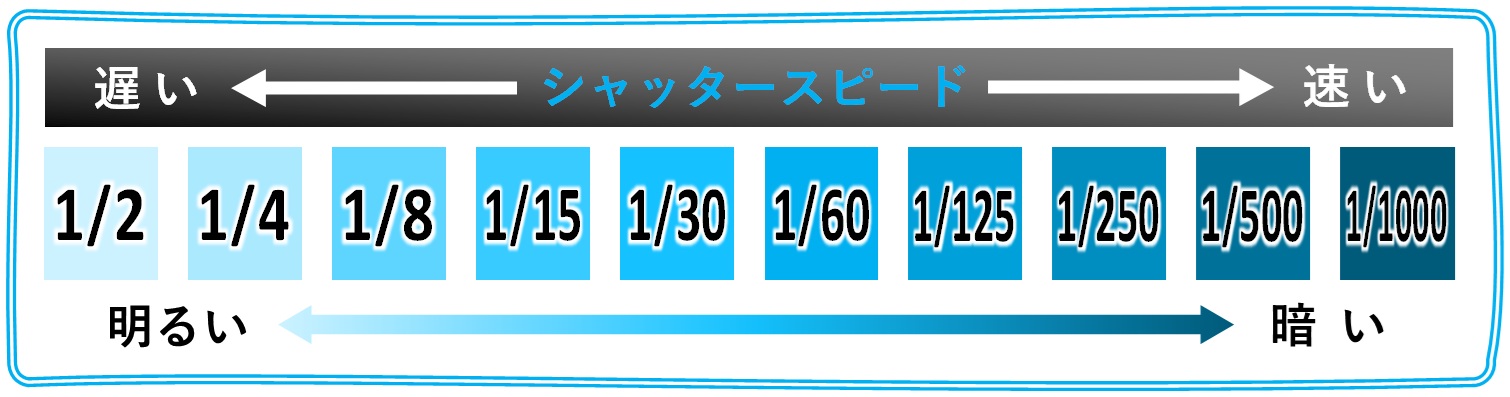

「シャッタースピード」による段数について

シャッタースピードの数字と「段数」という仕組みを理解する必要があります。

このように「1/30秒」から「1/60秒」へシャッタースピードを2倍速くする事を「1段速くする」といい、逆に2倍遅くする事を「1段遅くする」といいます。

シャッタースピードによる「段」はシャッタースピードが2倍になれば「1段」となります。シャッタースピードの段は理解しやすいと思います。

シャッタースピードはF値に比べて、特別な数字もなくて覚えなくてわかりやすいね。

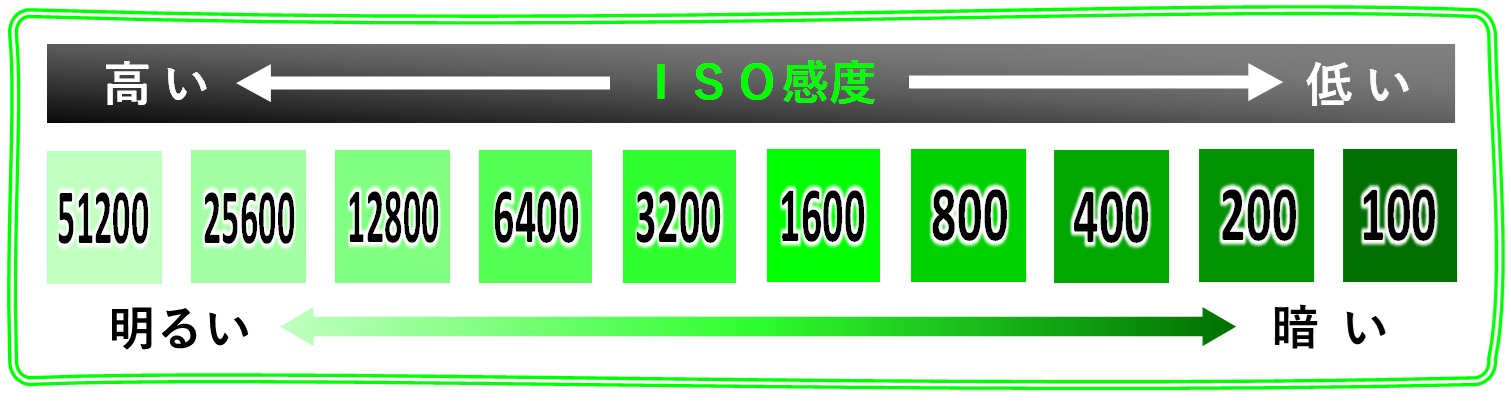

「ISO感度」による光の量について

ISO感度は、先に説明した「F値」と「シャッタースピード」とは事情が変わってきます。

「F値」と「シャッタースピード」は、物理的に光を多く取り込むか、少なく取り込むかで調整します。

「F値」は、明るくする為には数値を小さくするしか方法がありません。つまり明るくするにはF値を小さくする必要があります。しかし手前から奥までピントを合わせたい場合「F値」は大きくしなければなりません。つまりどちらかを選択する必要があります。

「シャッタースピード」も同様に、明るくするにはスピードを遅くするしかありません。ブレないようにシャッタースピードを速くしたい場合、光の量は少なくなってしまいます。こちらもどちらを選択する事になります。

どちらも状況によっては明るく出来ない場合があるという事です。

そこで、ISO感度が活躍します。ISO感度は電気的に増幅させて光を増やすので「F値」や「シャッタースピード」とは仕組みが違います。

ISO感度のメリットは、感度を上げる事で明るく出来ることです。デメリットは、感度を上げれば上げる程電気ノイズが増える事です。

この電気ノイズの事は「高感度ノイズ」と呼ばれる物で、画像がザラザラになったります。

シャッタースピードと同じように「ISO100」から「ISO200」に2倍にする事を「1段高くする」といい、逆に2倍遅くする事を「1段低くする」といいます。

シャッタースピードによる「段」はシャッタースピードが2倍になれば「1段」となります。シャッタースピードの段は理解しやすいと思います。

シャッタースピードはF値に比べて、特別な数字もなくて覚えなくてわかりやすいね。

「マニュアルモード」は自分で設定して露出を決めるモード

「マニュアルモード」は「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」を自分で決めて露出を合わせることになります。

「マニュアルモード」での露出の数値は画面に表示されているので、液晶画面やヒストグラムを見て決定します。

「マニュアルモード」を理解する

これで「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」の「1段」という言葉が出てきました。

まず、これらの一覧表を見て理解を深めていきます。

上の図を見て分かりやすく、説明をします。

適正露出の写真が「F8」「1/60秒」「ISO1600」だったとします。

「ISO1600」だとノイズが出て、画質的に不満なので「ISO800」に感度を下げたいと考えたとします。そうなると明るさが「1段分」暗くなります。暗くなった1段分を明るくする必要があるのでF値を「F8」から「F5.6」に1段明るくする事で、露出は元の明るさの写真となります。

つまり、「F8」「1/60秒」「ISO1600」=「F5.6」「1/60秒」「ISO800」となる訳です。

この図は、曇りの中で撮影したため太陽が雲に隠れて光の量は少ない状況でした。

つまりシャッタースピードが遅くなったり、ISO感度を上げたり、F値を小さくしないと適正露出で撮影が出来ないという事になります。

大きくボカしたい事や光の量を稼ぎたかったので、開放F値の「F2.8」を設定します。ISO感度が「ISO100」のままだと、シャッタースピードが「1/40秒」と手ブレや被写体ブレを起こす可能性がありました。その対策としてISO感度を「ISO200」に上げる事により、シャッタースピードが「1/80秒」まで上がったのでこの設定で撮影をしました。

絞り:F2.8

シャッタースピード:1/80秒

ISO感度:ISO200

もう一つの設定としては、もう少しシャッタースピードを上げる選択肢もあります。

絞り:F2.8

シャッタースピード:1/160秒

ISO感度:ISO400

【撮影条件その1】と【撮影条件その2】では露出は同じになりますよね。違いは「シャッタースピード」と「ISO感度」です。

私がなぜ【撮影条件その1】を選んだのかというと画質を優先したかったという事と、この日は風もあまり吹いていなかったのでシャッタースピードが「1/80秒」でも問題ないと判断したからです。

このように、状況によって「メリット」と「デメリット」を考えて自分で選択していく事になります。

これは「マニュアル露出モード」に限った事ではなく「絞り優先モード」でも「シャッタースピード優先モード」でも同じように考えて操作します。

レンズに入ってくる「光」の量と、カメラ内で設定する「光」の増減による仕組みを知った上でベストな設定で写真を撮ります。(レンズに入ってくる光の量は「F値」の事で、カメラ内で設定する光の増減は「シャッタースピード」と「ISO感度」です。)

「マニュアル露出モード」を理解する事で、シャッタースピードによる手ブレのリスク、ISO感度による画質劣化のリスクを考えて取捨選択を撮影者が行える事が大事であり、撮影が楽しくなると思います。少なくとも私はこの「マニュアル露出モード」を理解した事で、今まで以上に楽しく撮影が出来るキッカケになりました。

「光」の量やカメラ内で設定する「光」の増減による仕組みを理解する上でも「マニュアル露出モード」にはぜひチャレンジして頂きたいモードです。

仕組みが分かれば「マニュアル露出モード」もそんなに難しくないよね。

カメラの標準露出について

「マニュアルモード」は「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」を自分で決めて露出を合わせる事で、露出を固定すると説明しました。

「マニュアルモード」以外のモードで撮影する場合、露出は「露出補正」で基本「±0」をベースにして状況により、自分でプラス補正したりマイナスの補正をします。

では、カメラは何を元に「露出補正±0」を決めているのでしょう?

メーカーやカメラによっても「露出補正±0」は違います。そもそもカメラには明るさの数値は判断出来ても、どこを基準にするという判断が出来ないからなんです。

そこで、一般的に景色等で見る画面全体の「平均的な光の反射率」を総合的に計算して「およそ18%」程度という事で、この18%の反射率を基準に「露出補正±0」となるようです。

周りの風景や情景を見渡すと、白い物から黒い物があります。真っ白は反射率100%で、真っ黒は反射率0パーセントですが、基本そのような事はなく黒くても反射率が数パーセントありますし、白い物でも90%くらいはあります。全体を反射率の相乗平均で計算すると「およそ18%」になるという事です。

そういった事から、例えば「画面いっぱいの雪景色」を撮影したら「真っ白な雪景色が薄いグレー色のような写真」になったり、画面全体が黒い物を写した場合「黒色が濃いグレー色」のようになる傾向があります。こういった現象は、カメラの標準露出が「18%の反射を基準」にしているからなのです。カメラは標準露出を反映するので、撮影する側が最終「露出補正」をしてあげる必要があります。

露出について詳しく知りたい方はコチラから

「マニュアルモード」で露出を固定する

「被写体」を決めて、構図やアングルを変えて撮影した時に「被写体」が暗くなる事は経験していると思います。「被写体」を撮る場合に露出は、基本的に「被写体」に合わせるものです。

「マニュアルモード」のメリットは、露出が固定されるのでフレーミングを変えた場合でも露出をキープしてくれる事です。

例えば「被写体」が「人物」であった場合、見せたい物である「人物」が暗くなっていたら何を見せたいのか伝わりません。つまり「被写体」を撮影するにあたって、構図やアングルを変えて何パターンも撮影する事がありますが、構図やアングルを変える事で画面全体の「光の量」が変わる事で露出が変わっていきます。それにより「被写体」の明るさも変わってしまうという訳です。

もし、「絞り優先モード」で露出を調整したとします。その場合、カメラが全体の露出を計算する事で露出が決定するので構図を変えたら露出が変わってしまいます。「被写体」の明るさも変わってしまします。

そこで、「マニュアルモード」や「絞り優先モード+AEロック」を使って撮影すると「被写体」の明るさが固定されるので構図を変えても露出は変わりません。

詳しくは実際の作例を見て説明します。

【写真A】上写真では、「マニュアルモード」や「絞り優先モード+AEロック」を使って露出を固定した写真を、焦点距離は「54.5mm(35mm換算)」で撮影しました。

続いて焦点距離「27mm(35mm換算)」に合わせて空が写るようにして撮影したのが【写真A】下写真です。

空や花の色に違いがないのが分かると思います。露出を固定しているからです。

【写真B】の下写真をご覧ください。こちらは「絞り優先モード」で自動露出にしています。

空の色が少し青味が加わったのと、花の色がより濃い色になったのが分かると思います。さらにシャッタースピードが「1/2000秒」から「1/4000秒」になり、露出が「1段」下がっています。

つまり露出が暗くなったという事です。

なぜこのような変化があったかというと、上写真は全体が「花」で、上に少し空が入っている写真に対して、下写真は「3/2」程度が花で残りの「1/3」が空となっています。空の色は明るく、明るい部分の画面所有率が上がれば上がるほど露出は下がって適正露出に合わせようとします。(18%反射率グレーの関係です。)

このように露出が意図せず変化させたくない場合に「マニュアルモード」で露出を固定する、または「絞り優先モード」でAEロック機能を使って露出を固定するといった方法で解決します。

露出を合わせて「AEロック」する事により、次の写真を撮影する際に構図や被写体の位置を変えても露出を一定に保つ事が出来る機能です。

「マニュアルモード」+「ISO感度AUTO」の使いどころ

「マニュアルモード」は、自分で設定して露出を決めるモードだと説明しました。

しかし、天気が変わったりして、光の量が増えたり減ったりした場合、「F値」や「シャッタースピード」「ISO感度」を都度変更しないと暗く写ったり、明るく写る事になります。

「マニュアルモード」は光の量が一定である場合使い勝手がいいのですが、光の量が変化する場合非常に使いにくくなります。

そのような場合は「ISO感度」を「AUTO」に設定する事で、「絞り優先モード」のように露出を決定してあげれば自動的に合わせてくれます。しかも「絞り」「シャッタースピード」を撮影者が任意に設定する事が出来ます。

最後に

以上が説明してきました「初心者だからこそマニュアルモード」を理解して、使えるようにした方が絶対にカメラ撮影にとってプラスだという事です。

撮影するにあたって一番苦労するシチュエーションは、光の量が圧倒的に少ない場所で撮影となります。こういった場合にこそ、何を「優先して」何を「妥協するか」をよく考えて撮影していく事が重要になります。

カメラ撮影は趣味の世界です。どのような撮り方をしても自由ですし、露出も極端に明るくしたり暗くしてもいいのです。同じ撮影をしていくのであれば、カメラに撮らされているのではなく、自分で選んで撮る方が圧倒的に楽しいと思っています。

それでは最後になりますが、この記事をご覧になってカメラ撮影により興味を持たれ、楽しく撮影して頂ける事を願っています。私ももっと腕を磨いて素敵な写真を撮っていきたいですし、もっと沢山経験を積みながら楽しく撮影をしていきたいと思います。

コメント