皆さんは、RAW現像処理をされていますか?されている方は、どんなRAW現像ソフトを使っているのでしょうか?そしてRAW現像ソフトを使った事がない方もいらっしゃるかと思います。

今回の記事は、私が使用しているおすすめのRAW現像ソフトをご紹介したいと思います。

RAW現像についてあまり詳しくないが購入を検討している、もしくは興味がありチャレンジしてみたい方はぜひ参考にしていただければと思います。

私のブログは初心者の方に分かりやすく見てもらえるように作成しています。今回の記事のテーマであるRAW現像についてですが、超簡単に分かりやすく説明すると「画像編集ソフト」と思っていただいて結構です。

私にとってRAW現像ソフトは「自分の思い描いた画像に仕上げる事」と、「高画質な写真に仕上げたい」の2点が主になっています。

ある程度機能と操作を覚えてしまえば、基本的にどのRAW現像ソフトを使用しても操作していく事は可能ですので、何に魅力を感じてソフトを購入したいのかをよく考える事が大事です。

カメラ初心者の方がRAW現像を知りたい方はコチラから!

結論から申し上げて、私が購入して実際に使用した上でおすすめしたいRAW現像ソフトは、「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」と「DxO PhotoLab 7」です。

両方とも現在は新しいバージョンが発売されていますが、古いバージョンであれば割引価格等で手に入れる事が出来るのでおすすめだと思います。

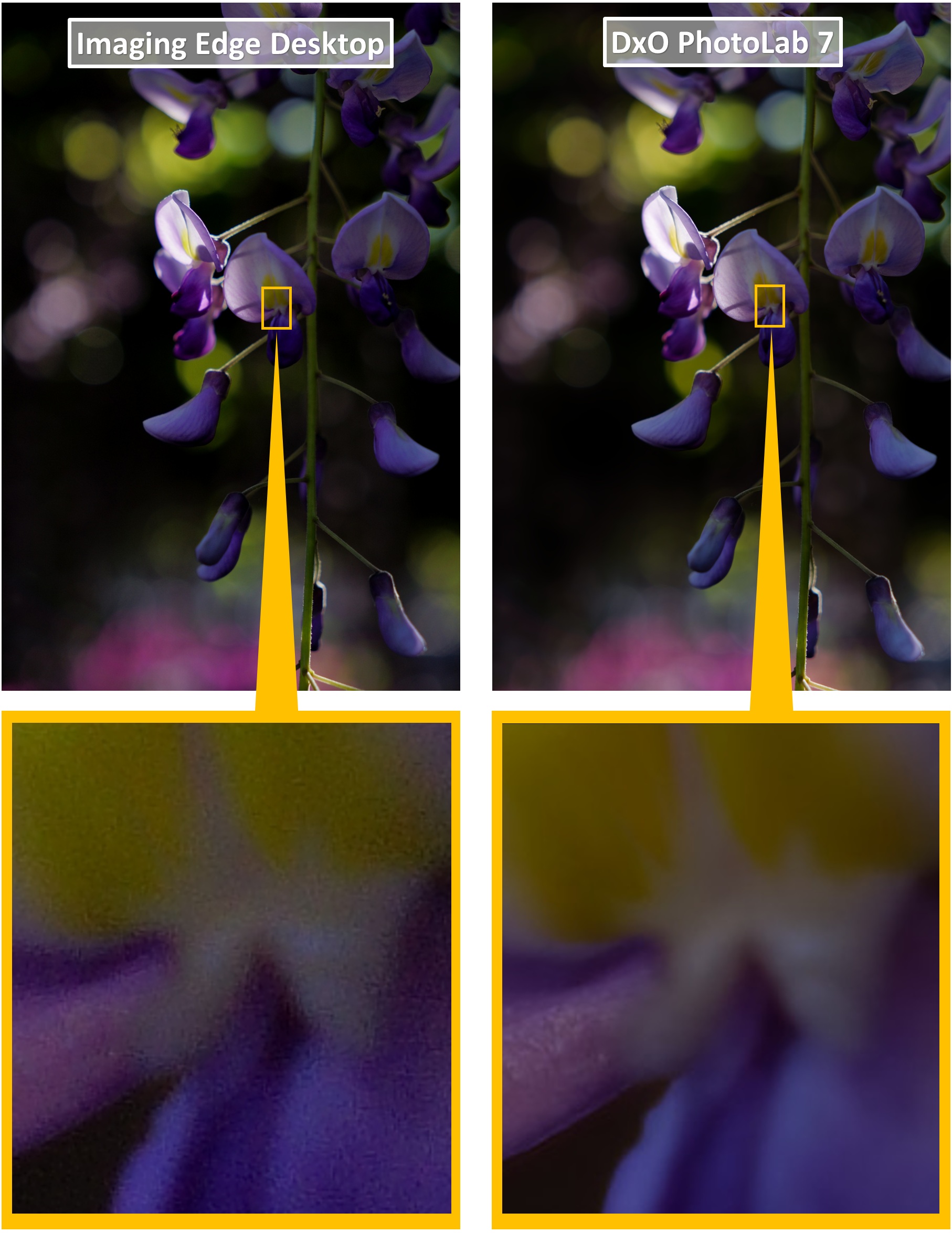

「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」は解像感、「DxO PhotoLab 7」はノイズと解像感に注目してご覧下さい。

比較はするRAW現像ソフトは、ソニー純正RAW現像ソフト「Imaging Edge Desktop」で現像した画像と見比べてみたいと思います。

まずは「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」でRAW現像した画像です。注目は何といってもデモザイク処理によるクリアビューによる解像感です。

次に「DxO PhotoLab 7」でRAW現像をした画像です。AIノイズリダクションによるノイズレスと高精細な画像で暗部の表現がリアルに表現出来ます。

RAW現像ソフト購入にあたって

RAW現像を始めるには、まずRAW現像ソフトを購入しなければなりません。

RAW現像ソフトを購入する方法として「買い切り」と「サブスクリプション」の二つの形式から選択します。

「買い切り」と「サブスクリプション」の購入のメリットとデメリットなど特徴をご説明します。

・購入時に1回支払いすればずっと使い続けられる。

・価格は高め。

・大型のアップデートには対応していない。

・月額制、もしくは年払いで料金を払い続けて使用する。

・価格は買い切り型にくらべ安いが、1~2年以上使うと買い切り型より高くなる。

・常に最新の状態で使用する事ができる。

RAW現像を初めてされる方にとって「買い切り型」は途中で止めてしまう可能性があり、購入になかなか踏み切れないかもしれません。

しかし「サブスクリプション型」で1~2年以上使用すれば「買い切り型」で購入するより高い金額になる場合が多いです。

そう考えると、私としては無料で使用が出来る純正メーカーのRAW現像ソフトで少し学んで、出来る事を増やしていきながら何の機能が足りないのか、有料のRAW現像ソフトではどんな事が出来るのかを理解してから購入するのが失敗の少ない買い方かと思います。

私は社外品の有料RAW現像ソフトを購入する前は、ソニーの純正RAW現像ソフトを少し操作してから次に「Capture One express for Sony」という無料RAW現像ソフトを使用していくにしたがってRAW現像の楽しさと魅力に引き込まれました。

このソフトは有料の「Capture One Pro」というRAW現像ソフトの無料バージョンで、マスク機能やRAW現像するのに便利な機能が一部省略されています。

RAW現像を行っていくうちに、無料RAW現像ソフトでは物足りなくなりマスク機能や有料ソフト特有の機能の必要性を感じて有料のソフトを検討されると思います。

私も無料RAW現像ソフトでは限界を感じて、有料のRAW現像ソフトを購入する決意をしました。

私が購入する方法は「買い切り型」一択でした。

「買い切り」のRAW現像ソフトの中で結果的に「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」「DxO PhotoLab 7」を選択しましたが、他に悩んだソフトもありました。それがこの2つのRAW現像ソフトです。

「Luminar Neo」

このLuminar Neoといえば、曇り空を快晴の空に変えたり、電線を自動で除去する等AI機能による画像編集が特徴となっているRAW現像ソフトです。

画像編集機能の豊富さというより、新しい写真を創り出すといったクリエイティブなRAW現像かと思います。

私が望んでいるRAW現像は、基本的な画質向上に繋がるRAW現像だったのと、背景をごそっと移し替えて写真を楽しむといった考え方でなかったので候補から外しました。

「Capture One」

Capture Oneは私にとって魅力のあるRAW現像ソフトで、以前に「Capture One express for Sony」という無料で使用できるソフトでRAW現像をしていました。

このソフトは非常に動作も軽快でRAW現像の楽しさとすばらしさを教えてもらったソフトで実は一番の候補はこのソフトだったのですが、価格が非常に高額であり最後まで「SILKYPIX」と悩んだ結果購入を断念しました。

こちらのソフトも1か月間無料で使用する事が出来るので、予算がある方はこのソフトはおすすめできます。

買い切りのRAW現像ソフトの中から選んだのはこの2本!(初心者にもおすすめ)

私がRAW現像ソフトに求める事は「高画質」に生まれ変わる画質でした。

操作方法もネット検索すれば解説されていますし、無料のRAW現像ソフトで練習された方であれば初心者の方でも困ることはないと思います。まったくの初心者の方でも「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」と「DxO PhotoLab 7」には豊富なフィルター機能が準備されているので画質的にも満足されるのではないでしょうか。

「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」について

私が初めての有料で購入したRAW現像ソフトは「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」でした。

1か月の無料体験版で「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」のいろいろな機能を試したうえで納得して購入しました。

有料のRAW現像ソフトは無料体験版でダウンロードする事が出来るので必ず行ってみてください。パソコンの性能によってはフリーズする場合もありますし、動作が重くて操作する事に苦痛を感じてからでは取り返しがつきません。

有料ソフトだけあって、無料のソフトとは操作できるボリュームが違います。

それでは、私がなぜこの「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」を選んだのかというと、

・新しいデモザイク処理技術「クリアビュー」による圧倒的な解像感。

・「超解像」による合成処理で2倍の解像度を実現。

・「ファインカラーコントローラ」による色相や彩度調整がしやすい。

・トーンカーブ機能の「Lトーンカーブ」が優秀。

・基本編集機能が多いので画像調整を追い込む事が出来る。

・プリセットが豊富にある。

但し、使っていくうちに不満も出てきました。私が上手に使いこなせていないという事もあるかもしれませんが次のとおりです。

・「クリアビュー」による副作用として「ノイズ」が出やすくなった。

・暗部の立体感が弱い。

・動作レスポンスがイマイチに感じる。

・マスク処理等こだわった処理をする程動作が重くなる。(パソコンの性能がネック)

※現在は、「SILKYPIX Developer Studio Pro 12」が発売されています。私が購入する時は「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」が最新のソフトでしたが次々と新しいバージョンに進化していきます。機能性に関してはそこまで大きな差は感じないので旧バージョンが安く買えるのであれば「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」はお買い得かと思います。

「DxO PhotoLab 7」について

「SILKYPIX Developer Studio Pro 11」の次に購入したRAW現像ソフトは「DxO PhotoLab 7」を購入しました。

私のカメラのセンサーが「APS-C」サイズである為、日中でも影の部分や、暗い場所での撮影をするとノイズが発生します。また天気が悪く光の量が少ない場合や暗い場所での撮影ではISO感度を上げないとシャッタースピードが遅くなりブレが発生してしまう為にISO感度を上げるしかありません。フルサイズよりセンサーの小さいカメラだとISO感度を上げると画像にノイズが入り画質劣化に繋がってしまします。

そういったノイズ問題を解決するために「DxO Pure RAW」というノイズリダクションに強いソフトが有名で私の目に止まりました。しかし「DxO Pure RAW」は、AIノイズリダクションでノイズを除去したデータを出力して、別のRAW現像ソフトで現像を行うソフトだったのです。

さらに調べてみるうちに「DxO PureRAW」に画像編集機能が追加された「DxO PhotoLab 7」というソフトがある事を知り無料で1か月間使用させていただいた後に大変気に入り購入に至りました。

一番期待してたAIノイズリダクションですが、ネットでは少し過剰に書かれている事も多いので期待半分で試したところ想像以上の画質に生まれ変わりました。本当にビックリです!

私がなぜこの「DxO PhotoLab 7」を購入したのかというと、

・「DeepPRIME XD」による圧倒的なノイズリダクションと立体感

・「レンズソフトネス補正」による高精細な画像

・「HSL」による色相や彩度、輝度の調整機能

・独自の部分調整「コントロールポイント」「コントロールライン」による機能

どのRAW現像ソフトにも言える事ですが、やはり気になる点や不満点があります。不満点は次のとおりです。

・「レンズソフトネス補正」に対応していないレンズを使用すると解像感が弱い

・「トーンカーブ」が小さいので使いにくい

・「Lトーンカーブ」が搭載されていない

・画像編集機能をフルに使おうとすると追加料金が必要になる

※現在は、「DxO PhotoLab 8」が発売されています。私が購入する時は「DxO PhotoLab 7」が最新のソフトでしたので選択の余地はありません。

もし最新のバージョンを使いたい場合は、追加料金で「DxO PhotoLab 8」にする事も可能です。但し毎回バージョンアップをするのであれば「サブスクリプション」を選んだ方がいいのではと思います。私の考えでは数回バージョンアップしたタイミングで、どうしても欲しい機能が搭載されたら追加料金でいいかなと思っています。

RAW現像ソフト「silkypix Developer Studio Pro 11」の使い方や機能、クリアビューについて

「silkypix Developer Studio Pro 11」を私が使ってみて、お薦めできる機能を一部ではありますがお伝えします。

クリアビュー

「silkypix Developer Studio Pro 11」を使いたいかどうかは、一番の特徴である「クリアビュー」による高解像感による画像が欲しいかどうかだと思います。

「silkypix Developer Studio Pro 11」は、新しいデモザイク処理技術「クリアビュー」が搭載され、今までにない画像の高解像感を実感できます。しかし、その反面ノイズが目立ちやすくなるという副作用もあり、その場合は従来搭載されていたデモザイク処理「標準」と切り替える事が出来る点は非常に使い勝手が良かったです。

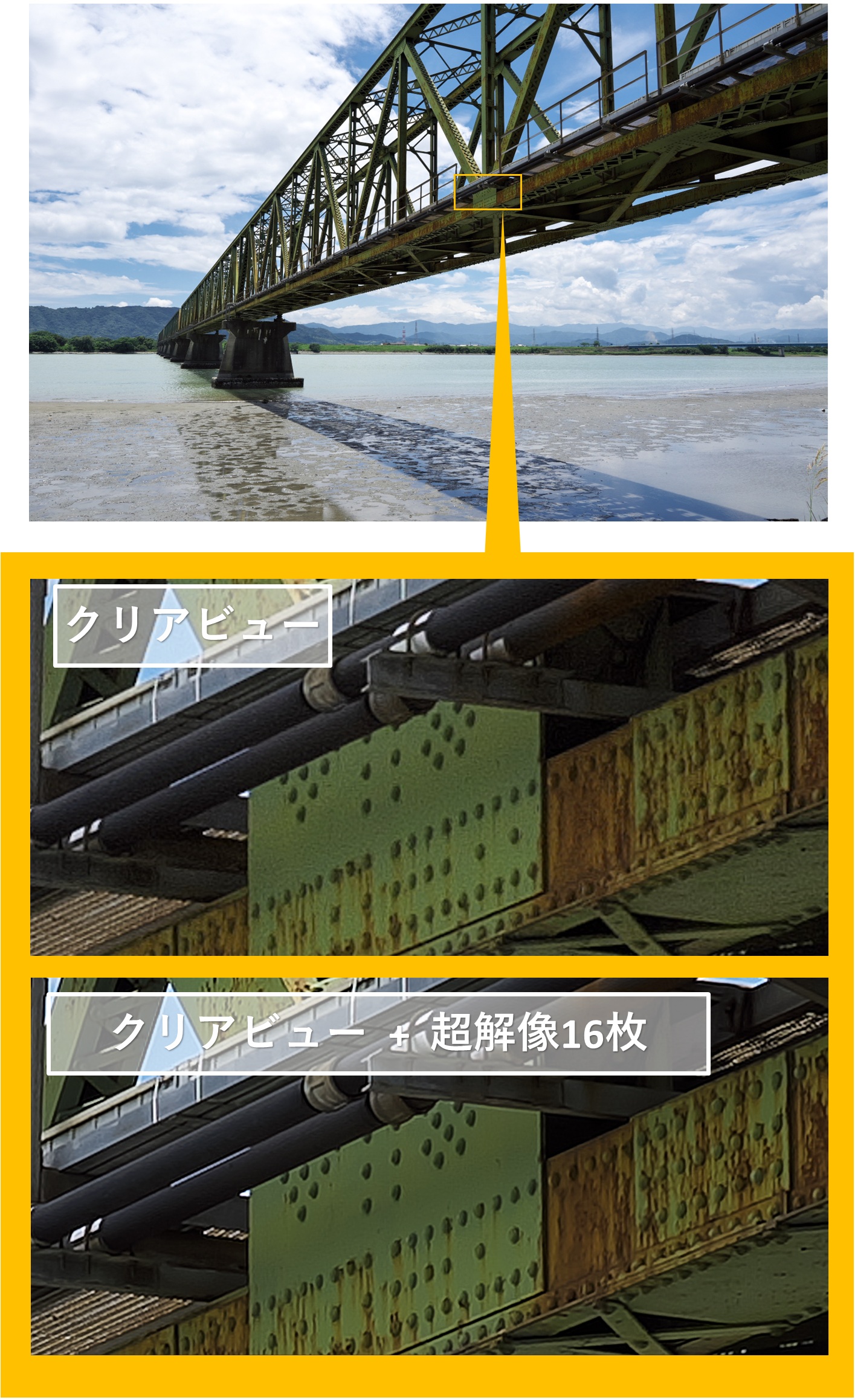

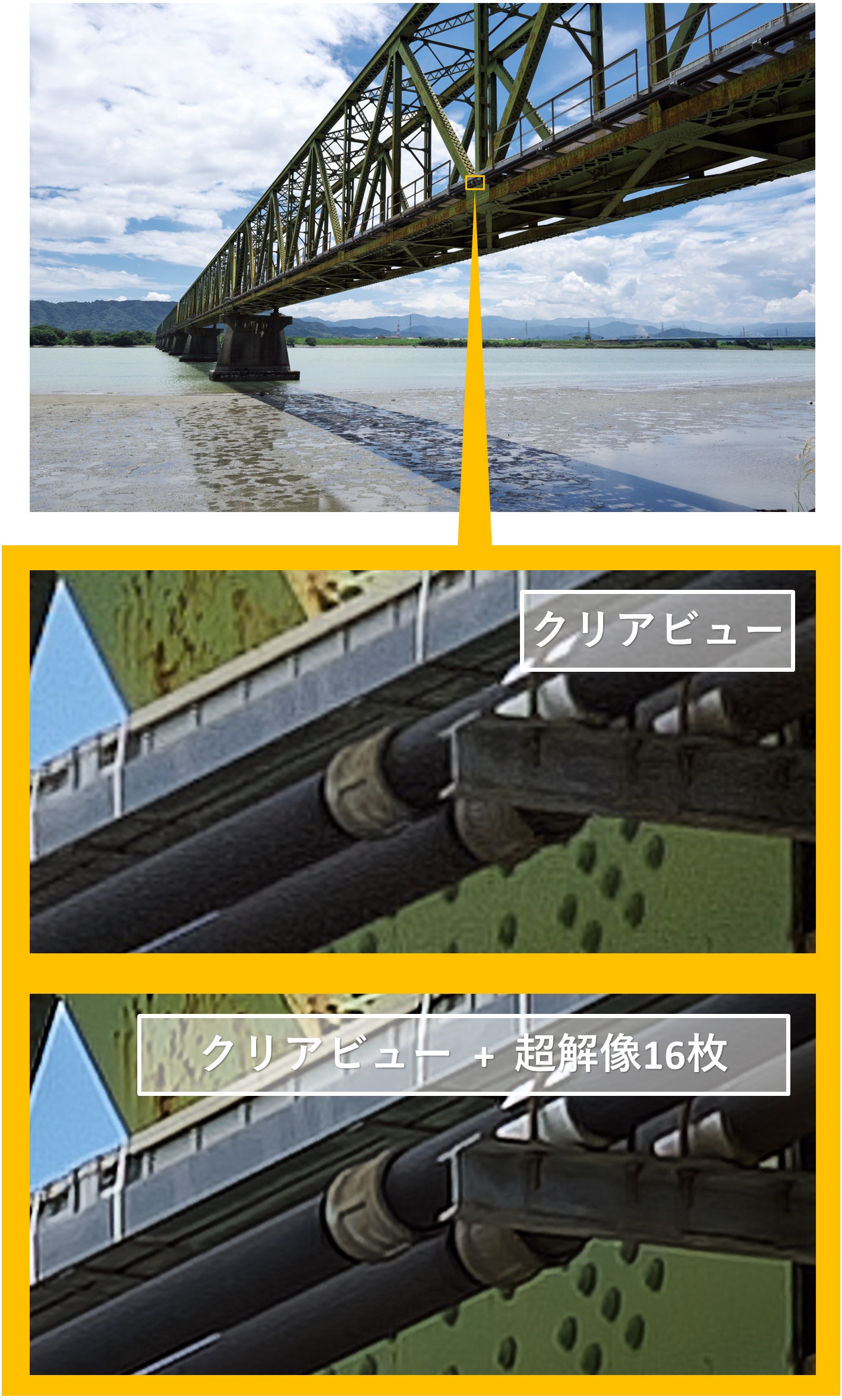

デモザイク処理「標準」と「クリアビュー」でどのくらいの画質の差があるか比較します。

このように、日中という事もあり解像感とノイズのバランスが取れた画像となります。

一方、こちらがデモザイク処理「クリアビュー」の画像です。

スマホの画面ではかなり拡大しないと画質の差がわかりにくいと思いますので、かなり大きく拡大してみました。

標準に比べってクッキリ感が出ているのがわかるでしょうか?明るい環境で撮影してもノイズも目立つようになりました。それでも拡大しなければノイズは目立ちませんし、解像感はご覧のように上がります。

解像感重視で現像するか、バランスのいい標準で現像するかは作業者が判断して選んでください。

※初期設定ではクリアビューがデフォルトとなっています。

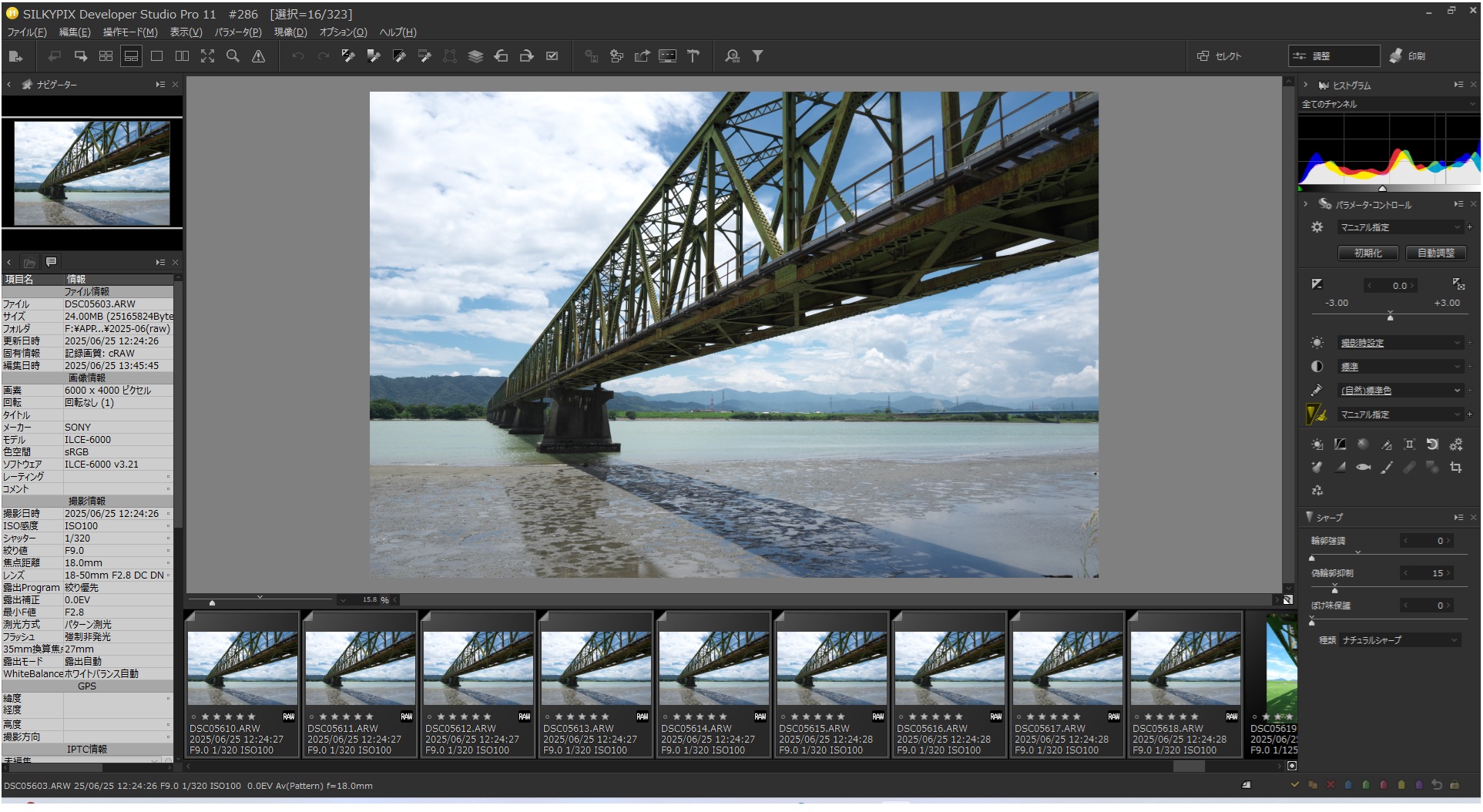

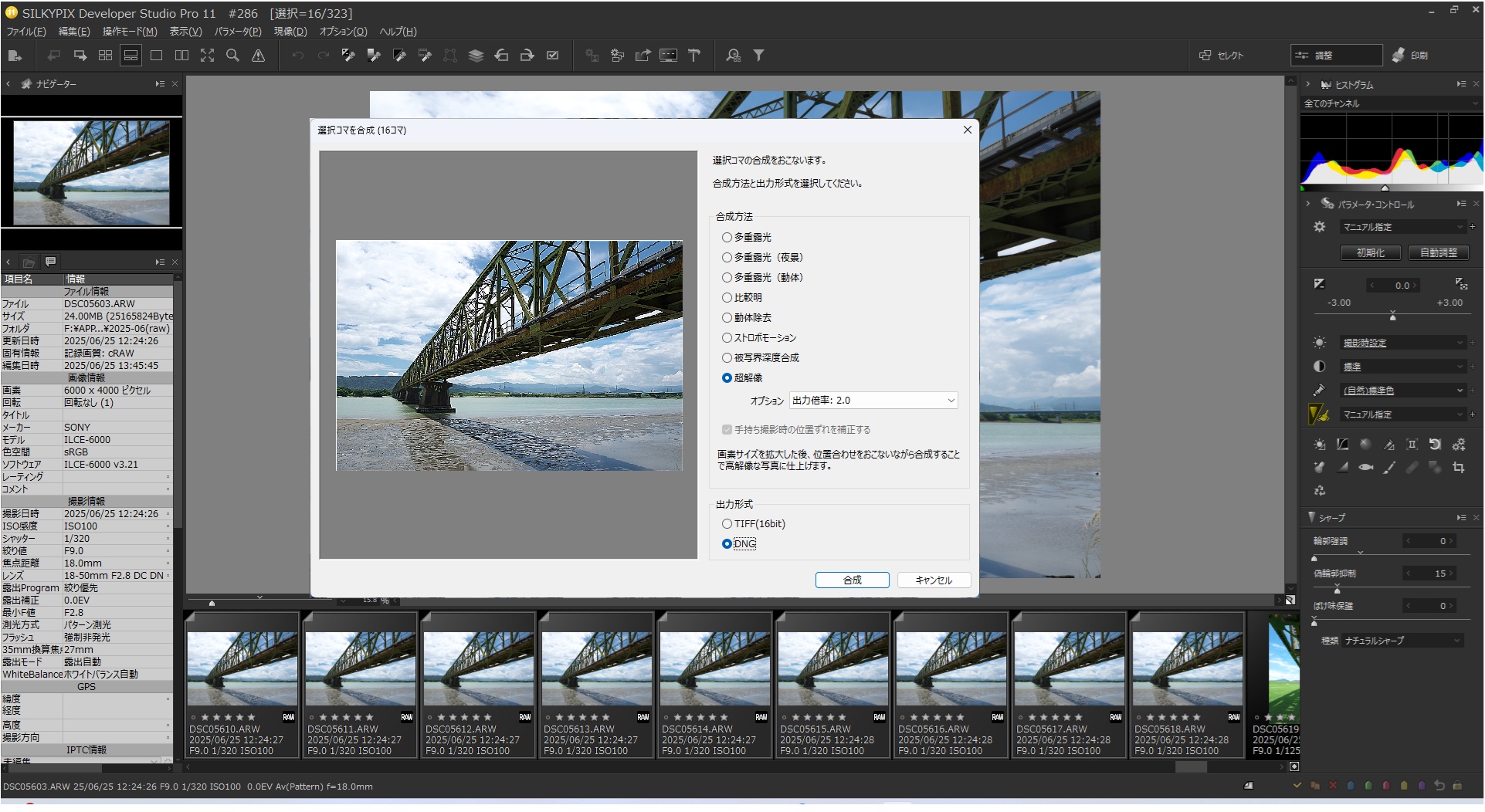

「超解像」合成

「silkypix Developer Studio Pro 11」の合成機能の中で「超解像」という機能があり、基本的には4枚程度から16枚程度までの画像を合成する事で、1枚の画像では表現不可能な写真を創り出してくれます。

手持ち撮影などで位置がずれた場合でも画像一致点検出技術により、ずれを補正した高精細な合成処理が可能です。とはいえ基本的には三脚で固定してから連続撮影する方が確実かと思います。

4枚合成でISO感度1段分(ISO6400が、ISO3200相当)ノイズ低減効果があります。2段分であれば8枚の合成で、3段分であれば16枚といった具合で合成する事で、より高画質で高解像の画像を手に入れる事が出来ます。

画素数も「1.5倍」もしくは「2倍」で選択する事が可能で、解像感を上げるのではなく事実上の解像度が上がります。その上さらにノイズも少なくなるという効果があるのというのは魅力的な機能です。

例:2倍の超解像処理した場合、6000ピクセル✕4000ピクセルの解像度が12000ピクセル✕8000ピクセルという具合に解像度が2倍に上がります。

三脚で固定したカメラの高速連射で撮影した画像を16枚選択します。

今回は、「超解像」を選択して、オプションの「出力倍率:1.5」か「出力倍率:2.0」のうち「出力倍率:2.0」を選択。出力形式を「DNG」を選んで合成開始します。

「Silkypix Developer Studio Pro 11」で合成等を行う場合、パソコンのGPUではなくCPUで処理していると思われます。そのため私のパソコンのCPUの処理速度はそこまで速くないので、今回の16枚合成に35分もの時間がかかってしまいました。(苦笑)

このあたりは、パソコンの性能を考えて合成の枚数や出力倍率を調整するといいかと思います。

私が使用しているパソコンは、CPU(Ryzen5 4500)、GPU(RTX3050)、メモリ(16GB)です。

上の画像がデモザイク処理をクリアビューで出力した1枚の画像で、下の画像が16枚のクリアビューの画像を「超解像」で合成をしています。

はっきりいって、ディスプレイ全画面表示で見る分にはまったくといっていい程違いがわかりませんし、小さなスマホの画面だとディスプレイ以上に画質差はわかりません!(苦笑)

スマホはあれだけ小さい画面にフルHD画質以上の解像度で表示されているので、画質の違いや粗さがわかりにくい面があります。逆に言うとそれだけ綺麗に見えるとも言えますよね。

パソコンのモニターで拡大していくと、解像感とノイズはよく目立ちますので違いがよく分かります。

※1枚の画像と16枚合成をした画像とでは暗部の明るさが若干違ったようなので、同じ明るさになるように調整してJPEGデータに変換しました。なぜか合成処理の方が若干暗部が明るくなるようです。

いかがでしょう。差がわかりますか?

スマホだと画面が小さいのでわかりにくい場合はドラッグで拡大してみて下さい。

まず「クリアビュー」だとノイズが発生しているのに対して、「超解像16枚」ではノイズがなくなって解像度が上がっているのが分かるかと思います。

私の性格上どうしても解像感やノイズが気になって等倍で画像をチェックしてしまう性分なので、このような仕上がった画像を見ると本当にこのソフトを購入して良かったとつくづく思います。

ここまで拡大すると、シャープネスを上げた黒い縁取りの線が少し強調されてしまいますがノイズが消えて、細部まで表現出来ているのはさすがに圧巻だと言わざるを得ません。少々塗り絵っぽい感じがするのも否定できません。

1枚画像での解像度は6000ピクセル✕4000ピクセルで、データ量は11.1MBに対して、16枚超解像は、12000ピクセル✕8000ピクセルで、データ量は28.6MBでした。

このように、「超解像」は解像度アップ以外にノイズも圧倒的に減っている事が確認できました。

風で草が揺れている写真を合成する場合には違和感がでたり、うまくいかない場合もありますが静止している物に関してはこのようにワンランク、ツーランク上の画像が手に入ります。

12000ピクセル✕8000ピクセルを通常サイズの6000ピクセル✕4000ピクセルに縮小して印刷すればファイルサイズも小さくなり、画質に感してもクリアビューの解像感にノイズ低減処理が加わった画像になりますのでこちらもお薦めです。

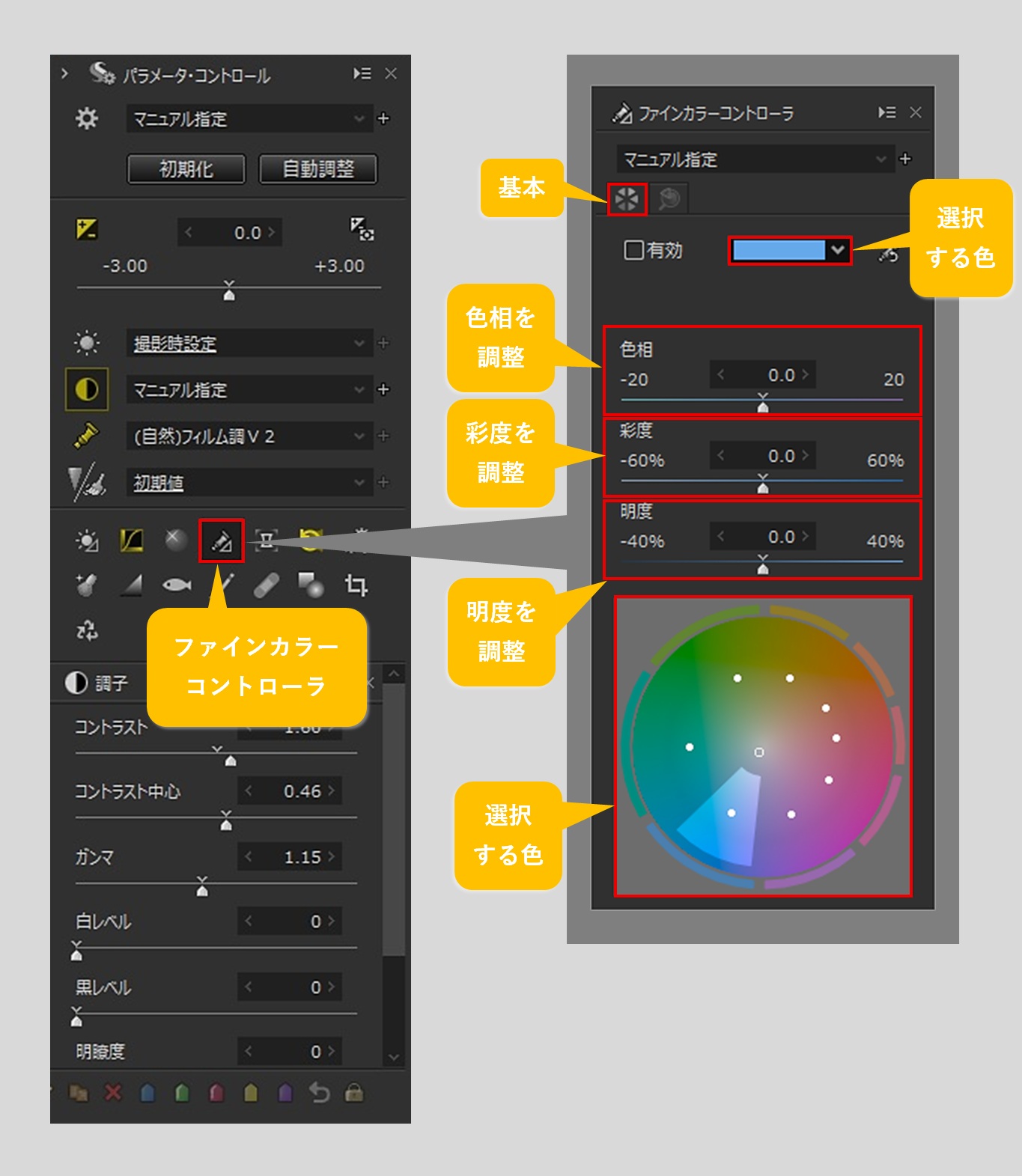

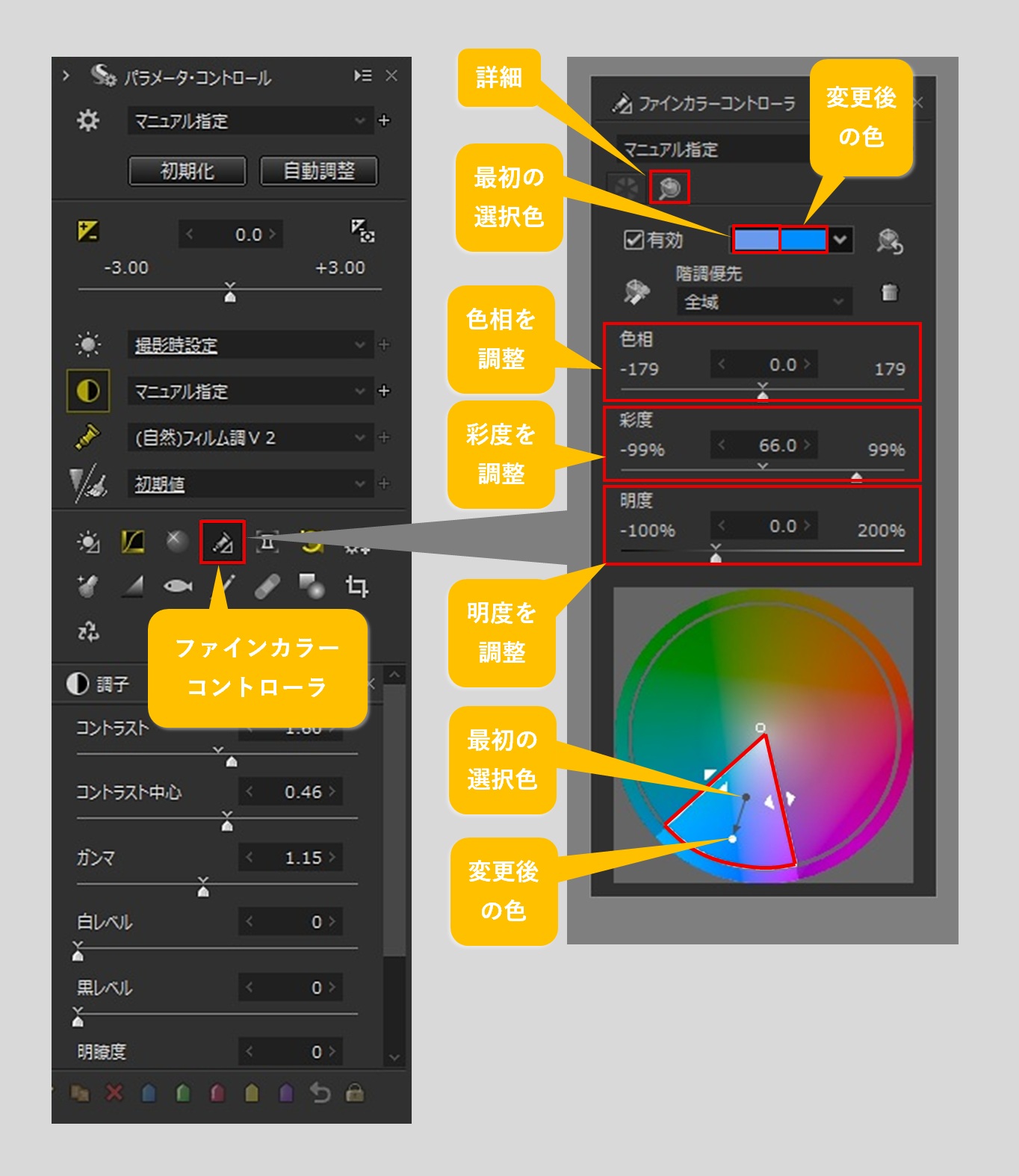

ファインカラーコントローラ

ファインカラーコントローラは、「色相(色合い)」や「彩度(鮮やかさ)」、「明度(明るさ)」をより細かく調整する事が可能で、青空を夕焼けの空に変えるなど色の調整が行えます。

画像の一部の色だけを変更したい場合に使用します。

【ファインカラーコントローラの設定】

「ファインカラーコントローラ」の使用方法は2つあります。

「パラメータ・コントロール」の中にある「ファインカラーコントローラ」を選択する事で、「ファインカラーコントローラ」画面が別枠で出現します。

「ファインカラーコントローラ」の「基本」で設定する方法です。

空は青色なので「選択する色」で青色を選び、「色相、彩度、明度」で青色を自分好みの色に変更します。

「ファインカラーコントローラ」の「詳細」で設定する方法です。

例えば「緑色」なのか「青色」なのかわかりにく場合、ファインカラーコントローラの「詳細」を選び、変更したい色の上を選択する事でその色を変更する事が出来ます。

ファインカラーコントローラの「基本」でも「詳細」でも結果は同じですので、状況によって使い分けて下さい。

このように簡単に色を変更する事が出来ます。

他にもいろいろなテクニックがありますが、基本の説明なのでこのような感じで変更が出来るとわかっていただければOKです。

これなら簡単に出来そうだね。

でも、空以外に窓ガラスも色が変わっちゃったね。

「ファインカラーコントローラ」は画面全体の同じ色全てに影響するんだ。よって選択した青色、つまり空も窓ガラスも色変更の範囲に入ってしまうので注意が必要だよ。

この後説明する「部分補正のファインカラーコントローラ」を使う事でこのような問題が解決出来ます。

部分補正(ファインカラーコントローラ)

「ファインカラーコントローラ」で青色を強調した場合、空とガラスの青色が同時に変更されてしまいました。

ガラスの色はそのままで空の青色のみを強調する場合、部分補正のファインカラーコントローラを使って調整します。

このように空の部分のみ「ブラシ」で塗る事で色の補正範囲を決めます。つまり塗った部分のみ変更が可能という事です。

※ブラシではみ出た部分は、ブラシ横にある「ブラシ消しゴム」で消す事が出来ます。

塗り終わった後に、自分の思い描いた色になるように「色相」「彩度」「明度」などで色の調整を行って空の青色の調整をします。

全体を対象とした「ファインカラーコントローラ」とは違い、窓ガラスはそのままに空の色のみ反映させる事が出来ました。

今回行った空の補正は、「彩度+50%」「明度-10%」「色相-2」の変更しています。

「部分補正ツール」を使えば、このように窓ガラスの青色は変化させずに空の青さのみ反映する事ができます。

部分補正の「ファインカラーコントローラ」を使う方が、よく似た他の色に干渉しないからいいよね。

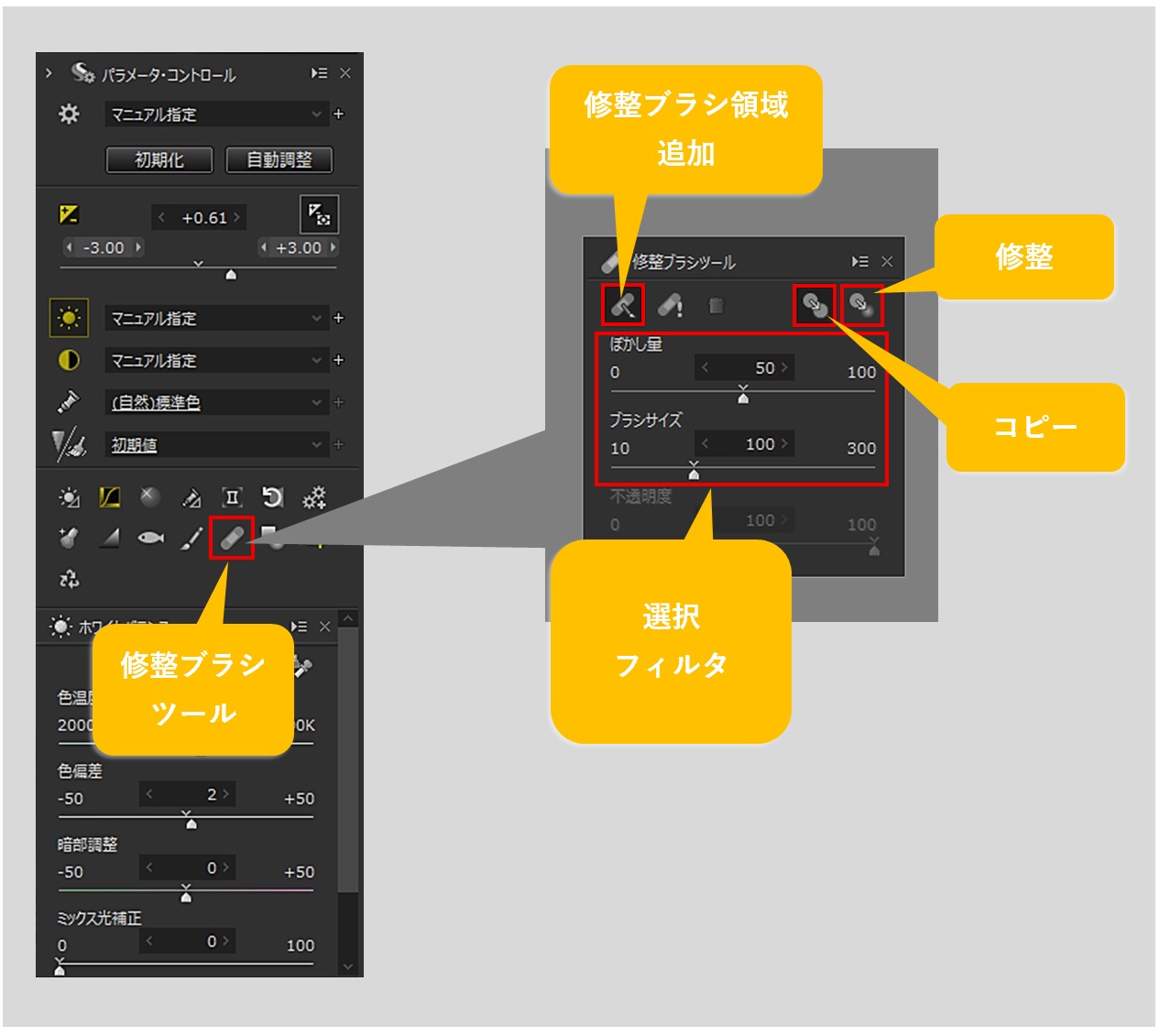

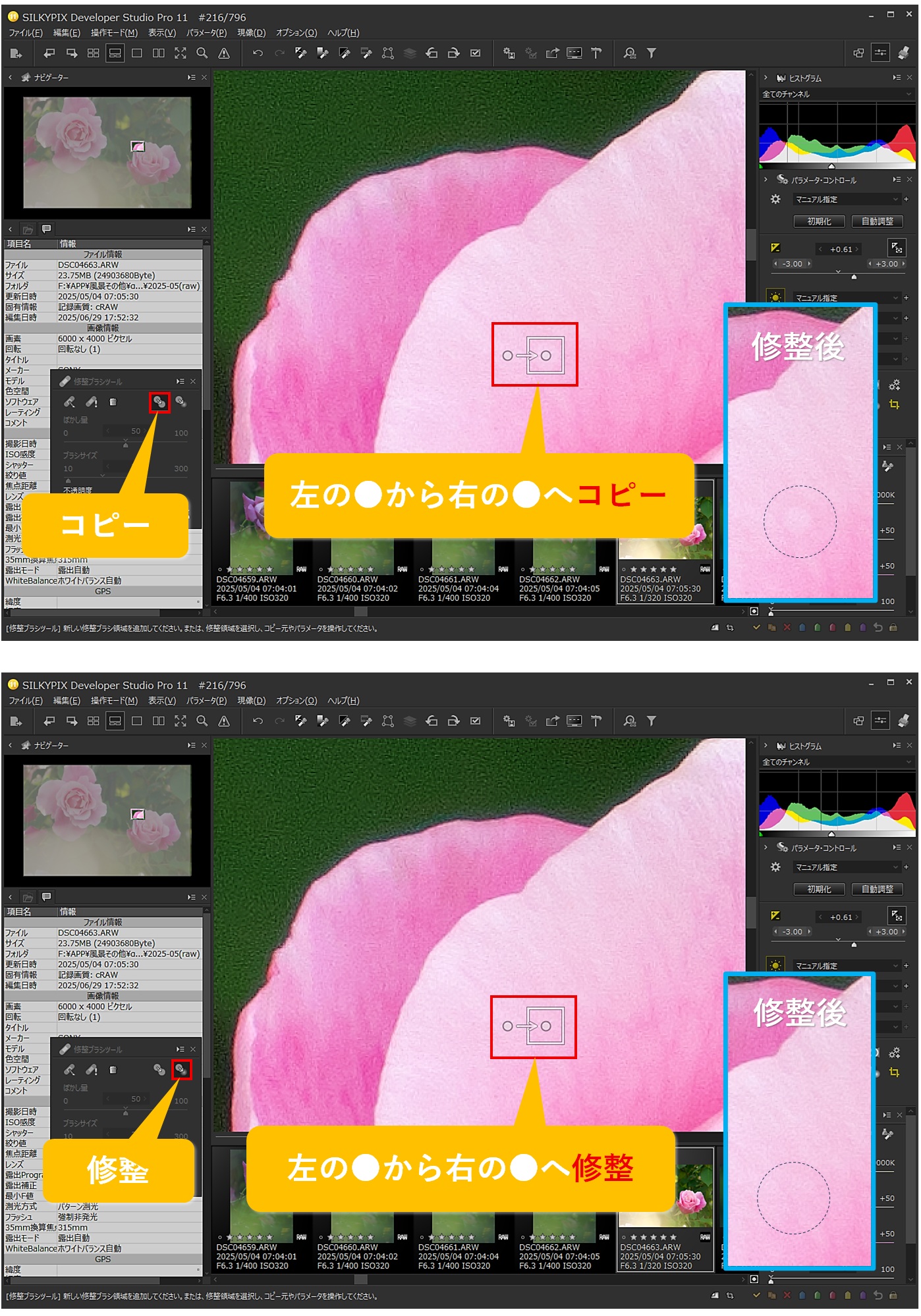

不要物の除去「修正ブラシ」

画像に写り込んだ不要物等をブラシでなぞる事で、除去する事が出来ます。

修正ブラシには2種類あり、コピー元の画像をそのまま反映させたり、不要物の周りの色になじませて反映させるなど使用用途に応じて使い分けます。

バラの花びらに付いているゴミを除去していきたいと思います。

このように面のゴミや汚れだったり、周りと同じようなテクスチャの不要物除去は基本的に簡単な部類なので一回の修整で完了します。

不要物を除去する場合、近くにあるよく似たテクスチャを「コピー」するか、「修整」する事で不要物を除去します。

【修整】:ブラシ領域の明るさや色合いに合わせてコピー先へ調整して反映します。

上の画像が、「コピー」で修正した画像です。左側からそのままコピーしているので、丸い形が若干見えてしました。コピー元を色の差が少ない場所から持ってくればわからなく仕上がります。このように明るさが若干違う場所から持ってくると違和感が残ります。

下の画像は、「修整」で修正した画像です。コピーと同じ場所から処理されていますが、色の明るさも違和感なく綺麗に除去出来ています。

ハッキリしない画像をコピーする場合は、「修整」が調整しやすいと思いますが、ハッキリした線などを修整する場合は「コピー」で調整した方がうまくいく事が多いように思います。

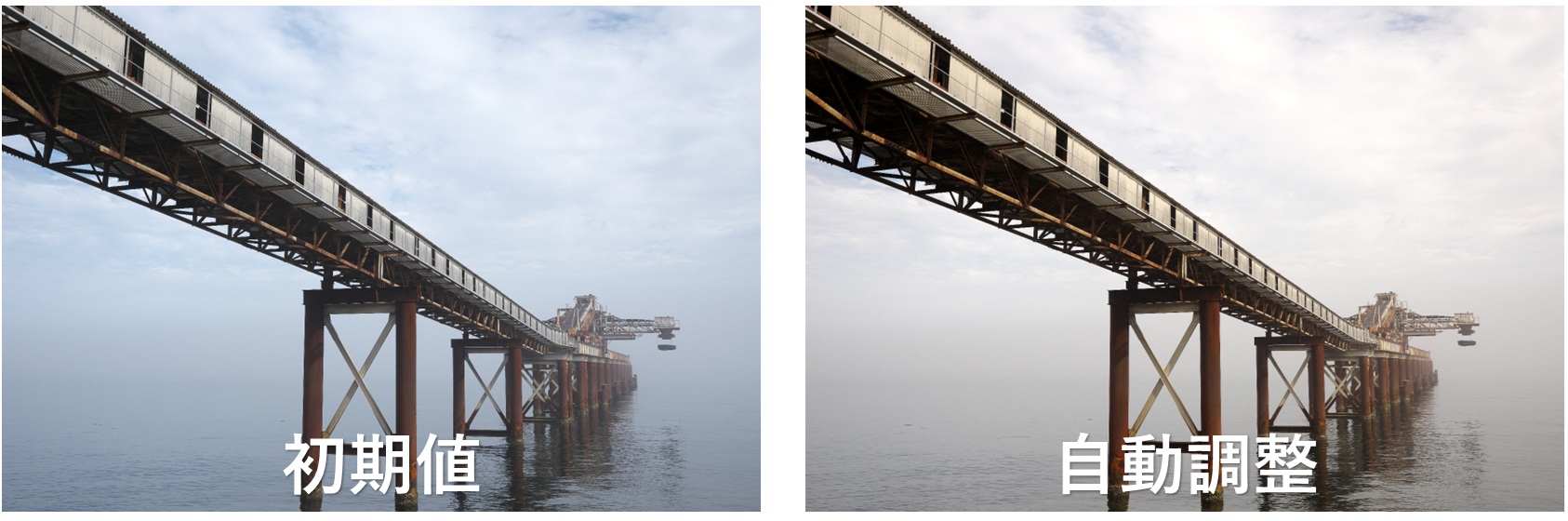

自動調整とテイスト

【自動調整】

「自動調整」ボタンを押すと、SILKYPIXが最適な露出、ホワイトバランス、レベル補正を行う機能です。

この機能は、初心者の方には心強い機能だと思います。ホワイトバランスが思ったよりも見た目とは違う色合いになるように感じますが、いい雰囲気のある画像に仕上がりました。ここからさらに自分で調整を行うとより好みの画像に仕上げる事が出来ます。

「自動調整」は、見た目よりドラマチックなイメージに近づく画像になるように感じました。

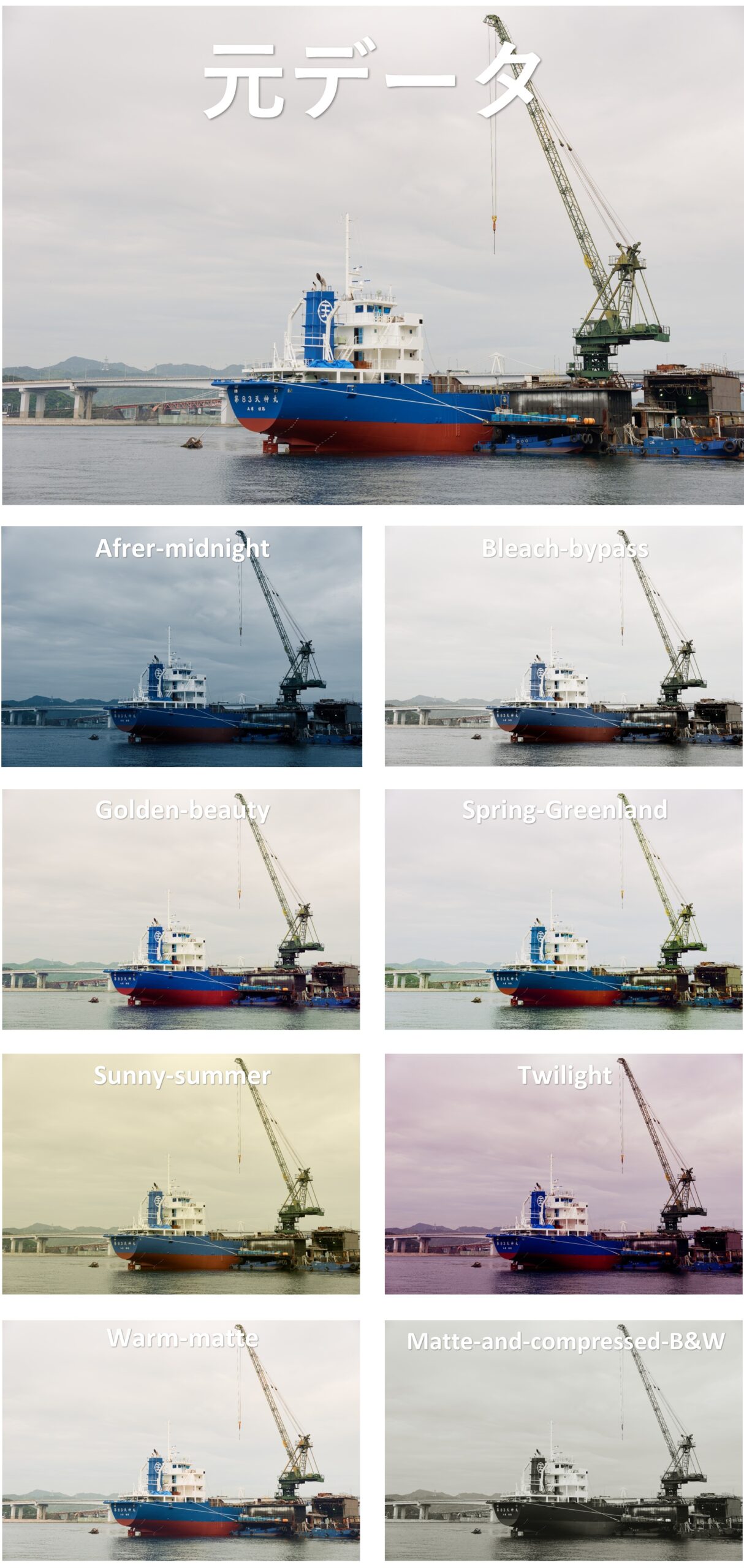

【テイスト】

「テイスト」とは「SILKYPIX Developer Studioシリーズ」の調整値で登録されている60種類以上のプリセットを選ぶ事が出来ます。

このテイストを適用するだけで、誰でも簡単におしゃれだったり印象的な写真に仕上げることが出来る機能となっているのでおすすめです。

テイストの一例をご覧ください。

「自動調整」や「テイスト」を選択してから、さらに自分の好みに追い込んで調整を行う事が出来ます。

「自動調整」や「テイスト」を使えば、手軽に綺麗な写真に仕上がります。

すごくドラマチックな写真だよね。調整がまだ不慣れな初心者の方でもこの機能を使えば素敵な写真に仕上がりそうだね。

RAW現像ソフト「DxO PhotoLab 7」の機能・使い方やAIノイズ除去について

「DxO PhotoLab 7」を使ってきて私がお薦めできる機能の一部を、お伝えしたいと思います。

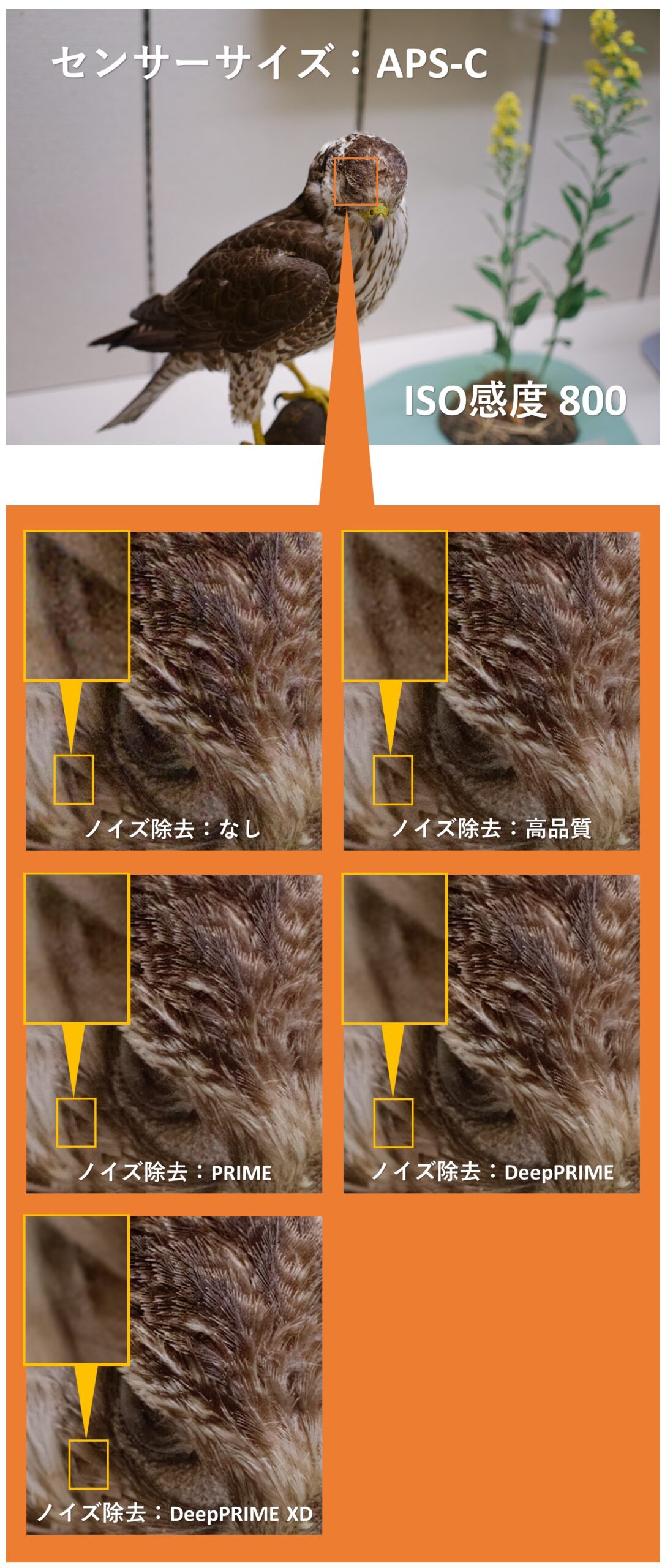

DeepPRIME XD(ディーププライムXD)AIノイズ除去

「DxO PhotoLab」や「PureRAW」を使う方のほとんどの方は、圧倒的なノイズ除去機能を使ってノイズレスの画質を求めているのだと思います。

特にセンサーサイズの小さいカメラをお使いの方にとっては、夜間撮影や条件が悪い場所での撮影はどうしてもISO感度を上げざるをえません。

フルサイズであれば積極的にISO感度を上げる場面でも、APS-Cやマイクロフォーサーズまたは1インチセンサーのカメラをお使いの方にとってISO感度を上げるというのは画質劣化を覚悟しなければなりません。

そういった小さいセンサーサイズのカメラでも、ノイズによる画質劣化をそこまで気にせずにすむこの「DxO PhotoLab」は必須のRAW現像ソフトだと言えます。

「PureRAW」は購入しやすい価格ではありますが、あくまでAIノイズ除去に特化したソフトで、やはりここは本格的なRAW現像ソフトも使える「DxO PhotoLab」を選択するのがいいと思います。

「DxO PhotoLab 7」の一番のウリであるノイズ除去には4種類準備されています。

4種類のノイズ除去にはそれぞれ特徴があります。

・高品質:迅速で効果的なアルゴリズム

・PRIME:特に画質が高いため、高感度画像で最も役に立つ

・DeepPRIME:ディープラーニングに基づいたベストな画質で、特に高感度でディテール豊かな画像を実現する

・DeepPRIME XD:ディテールレンダリングを強化したDeepPRIMEのより強力なバージョン

それではノイズ除去にどのくらいの差があるのか比較したいと思います。

ここで注目してほしいのが、ノイズ除去を強くかける程ディテールが弱くなり少しボヤけた画像になってしましますが、「DeepPRIME XD」はノイズが一番消えているにも関わらず、よりシャープな仕上がりになっています。鳥の毛並みを見ていただければシャープ感がよくわかると思います。

ノイズ除去の強さやディテール、ボケ等の調整はパラメータで行えるのでシャープネスが強いと感じる場合は、ディテールを弱めるなど調整が可能となっています。

カメラ・レンズの性能やISO感度、撮影する物によってノイズ感やシャープ感は違ってきますので、この検証はあくまでひとつの一例としてご覧下さい。

ノイズ除去の画質はいかかでしょうか?特に「DeepPRIME XD」のノイズとシャープを両立した画質はセンサーの小さいカメラにとって救世主のRAW現像ソフトだと思います。

ここまで効果がある「DxO PhotoLab 7」のノイズ除去の為だけに買ってもいいレベルだね。

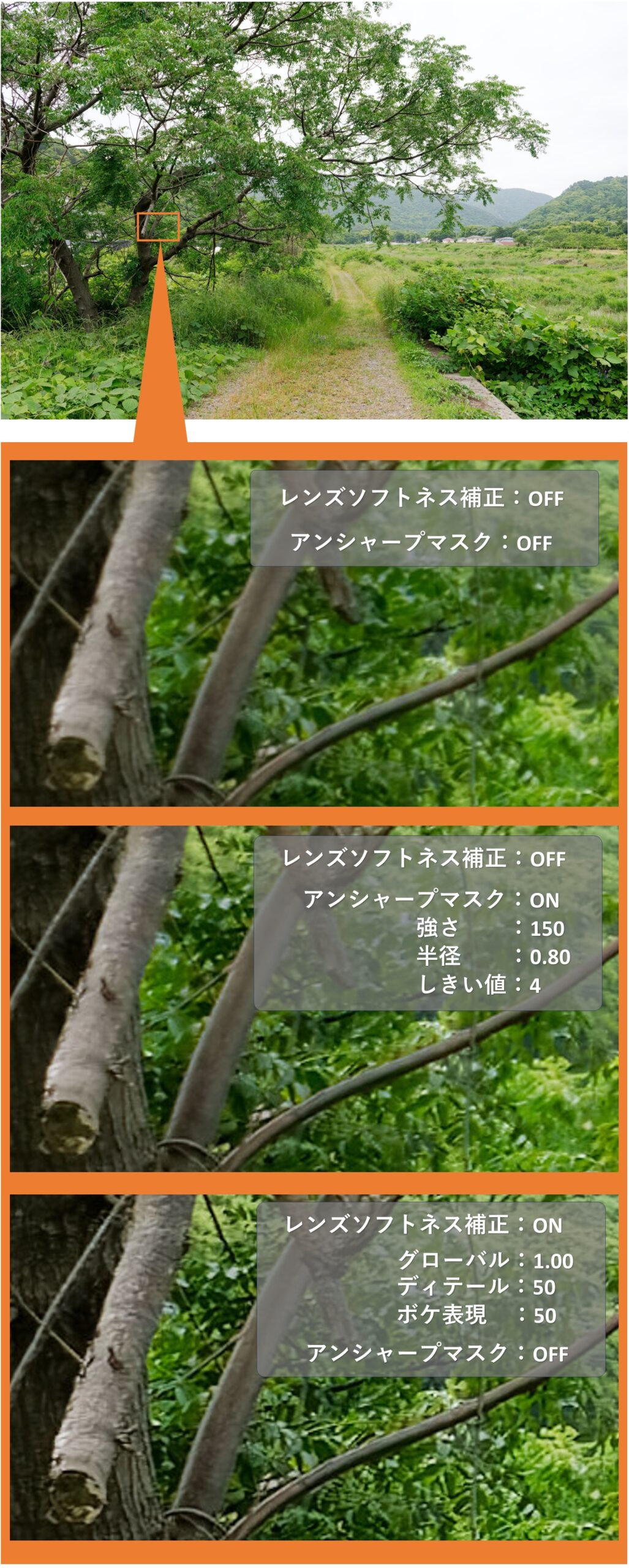

レンズソフトネス補正

DxO PhotoLabのレンズソフトネス補正は、レンズの光学特性に基づいて中心から周縁まで均一にシャープな画像が得られる機能です。

DxO独自の光学モジュールは、各レンズのあらゆる画像のすべてのピクセルに対して、それぞれ適切なシャープニング量を選択することができます。これにより画面全体に一律にシャープネス補正を適用する他のソフトよりも自然で効果的な補正が可能になります。

光学補正を適用するためには、カメラとレンズの専用データがダウンロードされている事が条件となります。つまり新しいカメラやレンズ、あまり有名でないレンズだと「レンズソフトネス補正」が未対応となる場合があります。(Sony Eマウント Sigma 30mm f/2.8 DNアートレンズやSigma 19mm f/2.8 DNアートレンズは未対応でした。)

説明が複雑で分かりずらいですが、従来のシャープネスとは違ったDxO独自のシャープ機能だという事です。「Silkypix Developer Studio Pro 11」の「クリアビュー」とはまた違った繊細でシャープな画質に仕上がります。

・グローバル(シャープネスの度合いを調整)

・ディテール(画面内の細かいディテールを引き出す)

・ボケ表現(シャープさを上げた場合にボケ部分で発生するアーチファクトを除去できる)

それでは、レンズソフトネス補正の効果を検証したいと思います。

一番効果がわかりやすいのが、左側の枝のテクスチャや解像感を見ればハッキリと違いが分かると思います。ここまで拡大しなくても十分解像感が高いのは見て取れると思います。

「レンズソフトネス補正」は従来のシャープネスとは違った機能となっています。圧倒的な解像感は見事としかいいようがないです。

ピントがあっているところなんてカリカリの描写だね。

但し、「レンズソフトネス補正」に対応していないレンズもあるので注意が必要です。

DxO ClearView Plus(クリアビュープラス)

大気中の微粒子により光が拡散することで白いモヤは発生します。このような白いモヤはヘイズと呼ばれ、このヘイズがコントラストに与える影響について理解する必要があります。

ヘイズを補正するために、DxO ClearView Plusは画像の各領域を解析し、鮮明さの損失を計算します。それからコントラストを引き延ばして、補正された画像に完全な黒と白が含まれるようにする事により結果を自然に保ちつつ、ヘイズを効果的に除去する事が出来ます。

このような説明をされてもピンとこないので、要するに「DxO ClearView Plus」を使う事で、白いモヤを除去する事が出来るという事です。

画面中央より上側に白いモヤがかかっているのがクッキリとした画像になりました。

この「DxO ClearView Plus」は、部分調整でも使用する事が出来るので、より強調したい箇所やクッキリさせたい箇所に使うと効果的です。

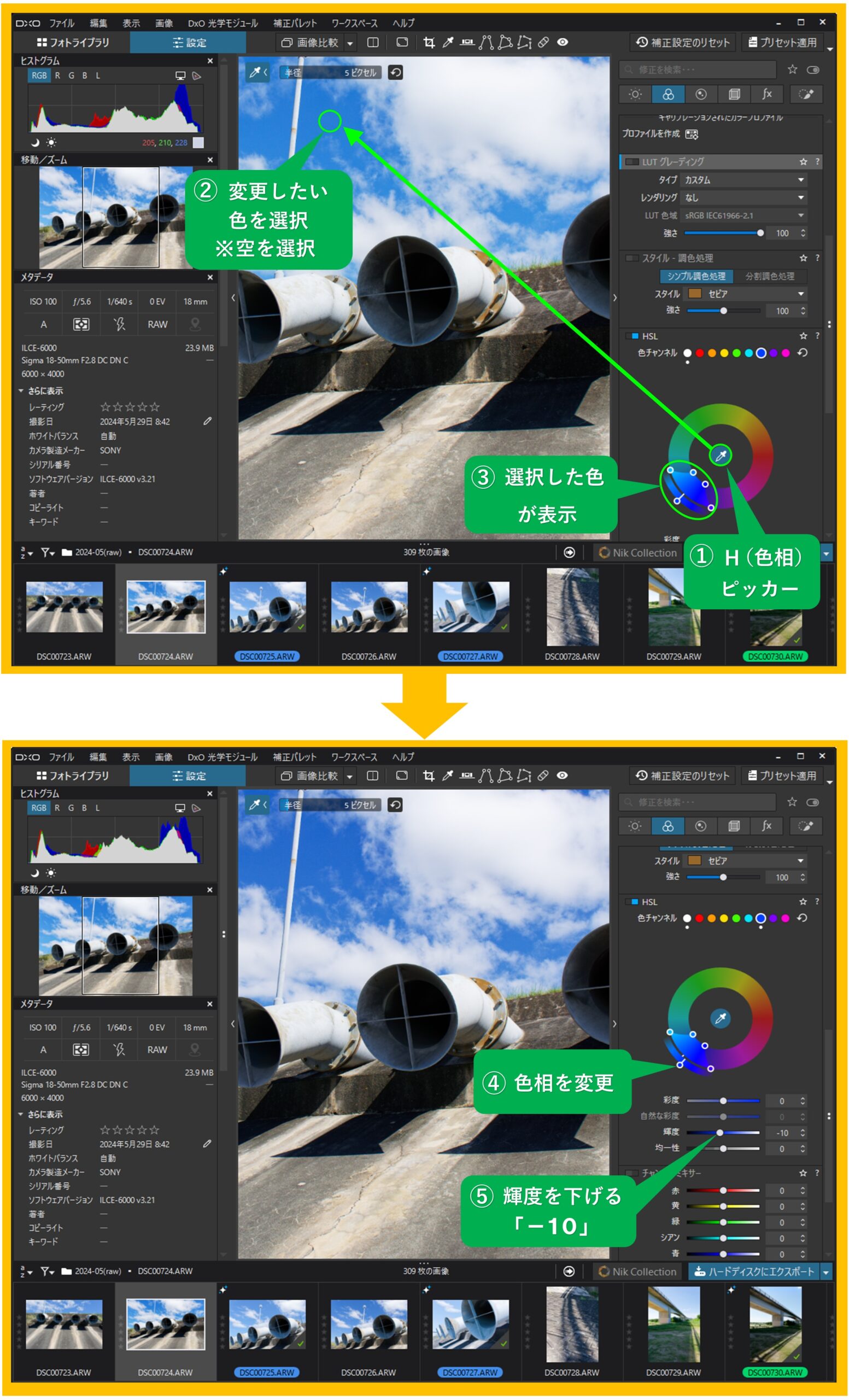

HSL(色相/彩度/硬度)

HSL(色相/彩度/硬度)とは、「色相」や「彩度)」、「硬度)」をより細かく調整する事が可能で、直感的な操作が可能となっています。

このように空の色を調整したい場合は、ご覧の手順で行っていけば簡単に調整する事が出来ます。

別の箇所に青色があり、空のみ色の調整を行いたい場合は「部分調整」の「ブラシ」で調整したい箇所のみ塗った範囲にHSL機能を使って調整が出来ます。

LUT(ルックアップテーブル)グレーディング

LUT(ルックアップテーブル)はプリセットが17種類付属されており、効果を適用すると色調を一瞬で変換します。このプリセットの強さを調整する事が可能で、元の画像にプリセットの画像を少し反映するといった調整が出来ます。

LUTグレーディングを使えば、初心者の方でもプロのような出来栄えの写真を作成する事ができます。

これらの画像はすべて「強さ」を+100にしています。効果を弱める事で元の絵に少し効果を足すといった微妙は調整も可能です。

さらにこれよりさまざまな項目を操作して、さらに画像のクオリティを上げる事が出来ます。

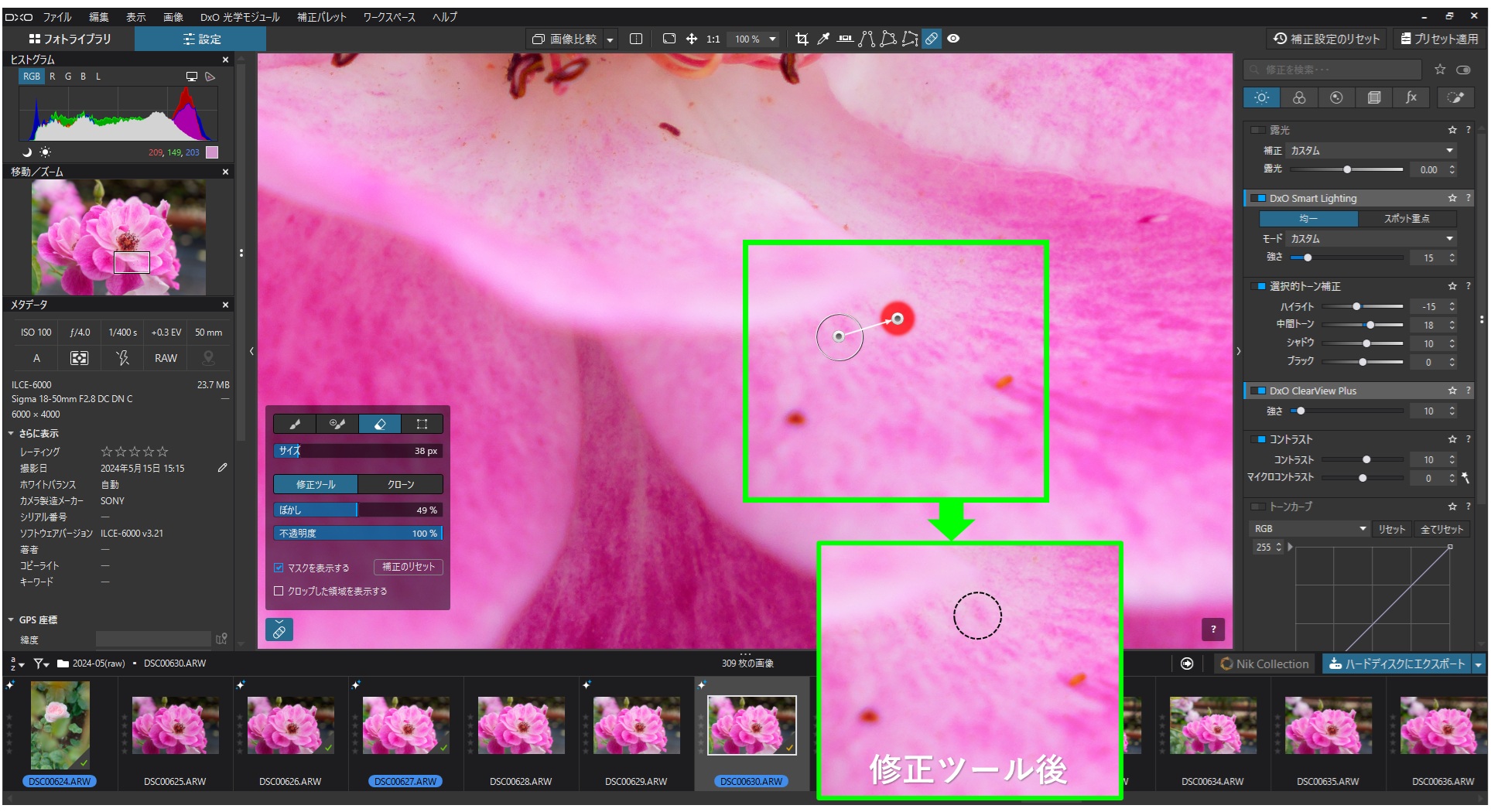

ReTouch(レタッチ)

写真を撮影した際、不要な被写体やゴミ等が写ってしまうことがあります。このような場合は、「ReTouch」を使って不要物を除去します。

どこの有料ソフトも小さなゴミや簡単な汚れ等は簡単に除去する事が可能です。しかし、大きな範囲を除去する場合など違和感が出る事があります。

このように花びらには不要物がくっついている場合が非常に多いのですが、この程度の不要物を除去する事は簡単に処理する事が出来ます。

基本的に「コピー」と「修正」の2種類が用意されています。花びらのような場合は「修正」が上手くいくように思います。

どのソフトにもいえる事ですが、ボカしをある程度大きくした方が綺麗になじんで仕上がりに違和感がないように感じます。「PhotoLab」は「Silkypix」に比べて修正する場所によく似た画像をAIで選んでもってくるようなので、花びら程度の除去であれば簡単にまた違和感なく修正が行えます。

しかし、大きな異物や特殊なテクスチャ等は自分でもってくる画像場所を動かしたり、ボケ量を調整して違和感が少ないように仕上げる必要があり難易度が上がります。

最後に

お薦めのRAW現像ソフト「silkypix Developer Studio Pro 11」と「DxO PhotoLab 7」について解説させていただきました。

RAW現像は写真のクオリティを引き上げるための手段であり、プロやアマチュアの方もこのRAW現像は必要なプロセスだと思います。

初心者の方にとって「RAW現像ソフト」はハードルが高いように思いますが、実は撮影時に全てを設定する「JPEG撮って出し」よりも「RAW現像」で後から画像編集する方が失敗のリスクや、より高画質の写真に仕上がる可能性が多いと思います。

私は写真を撮影する時も楽しいのですが、RAW現像処理をする時も同じくらい楽しいです。つまり撮影と現像がセットで作品を仕上げる訳です。進化出来るように精進してきたいと思っています。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

コメント