夏の花といえば、ヒマワリ、アサガオ、アジサイといった誰もが目にする花が咲き誇っています。

その夏の花の中でも、今回は可憐で幻想的な蓮の花(ハスの花)を撮っていきたいと思います。

初心者の方など蓮の花を撮影するにあたって、コツやポイントをお伝えしていきますので、写真の撮り方の参考になれば幸いです。

蓮の花について簡単な説明をしておきます。

早朝になると花が咲き(午前7~9時で満開)、午後になるとだんだん閉じていきます。

私が住んでいる徳島県は「れんこん」の産地。

地域別によるれんこんの生産量トップは「茨城県」、2位が「徳島県」、3位が「佐賀県」となっています。

関東では主に茨城県産のれんこん、関西では徳島県産のれんこんが流通しています。

そのため、私が住んでいる近所だったり少し車を走らせれば蓮根畑が多数あり、ありがたいことに身近な場所で撮影をする事が出来ます。また、開花シーズンには多くの写真愛好家が集まる撮影スポットとして人気があります。

蓮の花は、水面から1メール以上高く花茎を伸ばして花を開花させるのに対し、睡蓮の花はほぼ水面、または水面より少し高いところで花を開花させるのが大きな違いです。

また、葉っぱの形が蓮は花と同様に水面から距離があり表面にツヤがありません。一方睡蓮は表面に光沢があり葉に大きく切れ込みが入って、水の上に浮くようについています。

蓮の花を撮影するためのポイントやコツ(初心者向け)

蓮の花に限らず、花の撮影をするにあたって特に重要になるのが撮影時期と場所になります。

初夏から咲き始める蓮の花は各地で見ごろを迎えます。比較的に見ごろの長い花ではありますが、蓮の品種によって開花時間に違いがあります。

一般的に午前中など早い時間でないと花が閉じてしまう事もありますが、朝から夕方まで開花する蓮もあります。私の住んでいる徳島県の蓮畑に咲いている蓮の花は朝から夕方まで開花しています。

そのため、蓮の種類が把握出来ない場合は早朝に撮影する事が望ましいと思います。

主題となる綺麗な花(主題)を見つける

撮影する前に、主題である綺麗な花を見つける事が大事です。花の色や形、傷み具合等を観察して綺麗は花を見つけていきます。

綺麗な花とは花全体でも、一部の花びらや花脈など綺麗と感じたものを「主題」にします。

その「主題」である花や花びらをどの向きで、どのくらい大きく写すのか考えて撮影をするのですが、まずは「主題」と背景とのバランスや構図・サイズ感を考えます。

背景に余計な物が入るのであれば、撮影する位置を少し横に動く事で不要物を写らなくする事が可能です。そうなると「主題」が一番綺麗に見える角度では撮影出来ないケースも出てきます。そのあたりは、どちらを優先するかは撮影者が判断する事になります。

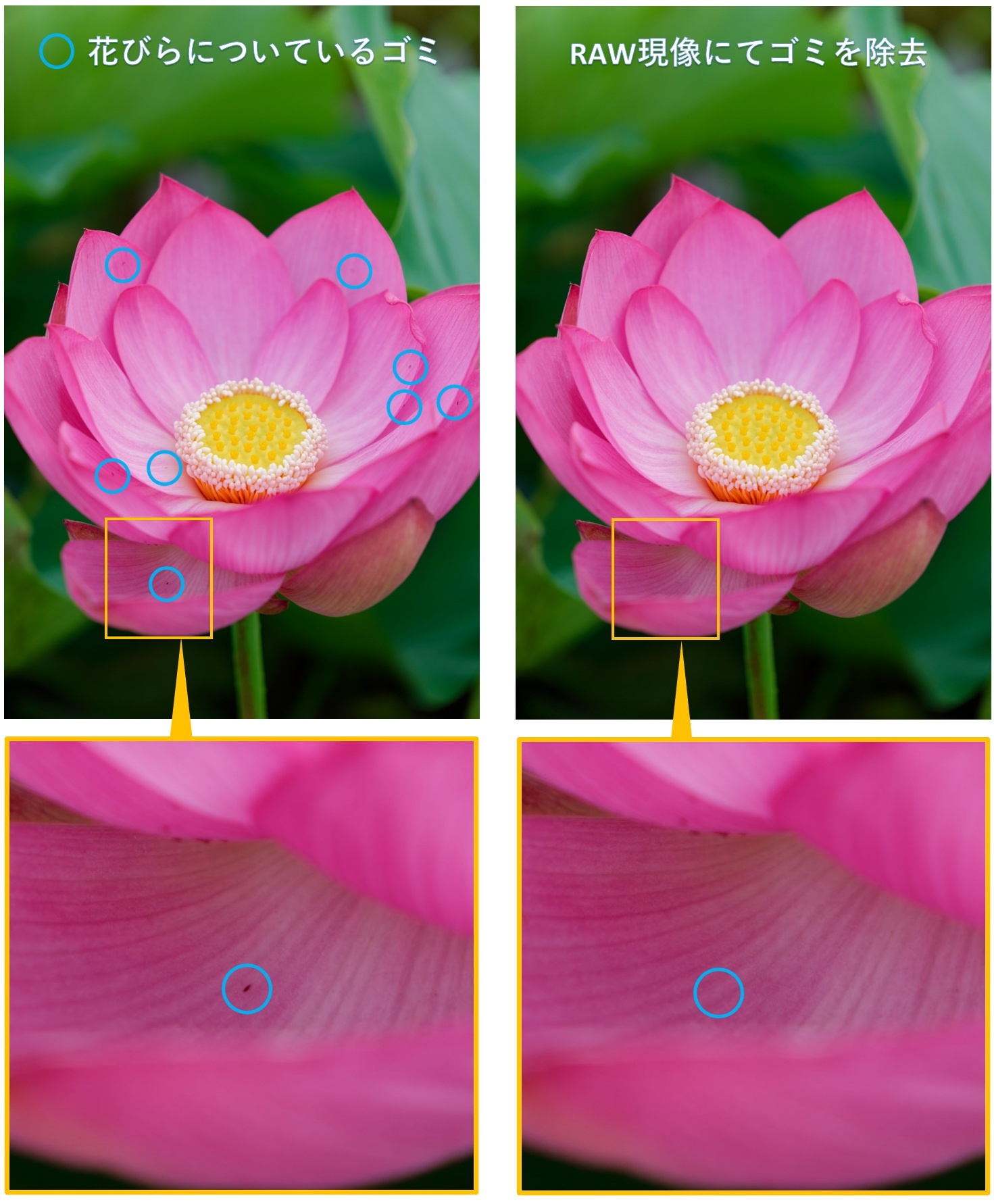

自然の中で咲く花は、ゴミが付いていたりシミがある物もあります。自然に咲く花なので仕方ない部分もあるでしょうし、そのゴミや小さな虫を後処理(レタッチ)で取り除くのかどうかは撮影者が判断する事になります。

そのような行為を邪道として否定される方もいらっしゃるでしょうが、私はゴミや小さな虫は「RAW現像ソフト」で除去しています。

写真撮影を始めて間がない、またはカメラをほとんど使った事がない初心者は一番に主題をしっかり撮る事を意識するのが大事だと言えます。基本である主題にピントをしっかり合わせて、ブレる事なく撮る事で、見た人が主題が伝わる写真が撮れたらOKという感じです。

まずは撮影の基本をしっかり学んだ上で、構図や焦点距離による撮影方法を学んでいくとスムーズに進むと思います。

構図を考えて撮影する

撮りたい「蓮の花」を選んで、ピントを合わせてキチンと撮影する事が出来たら、次は構図を考えて撮影するのがいいと思います。

構図とは、絵や写真など画面全体の構成・バランスの事で、主題をどの位置に配置する事でその主題が引き立つかを考える必要があります。また配置によって見る人の視線を誘導させたり、構図は非常に奥が深い重要な要素となります。

初心者の方は、まず比較的理解しやすい「日の丸構図」と「三分割構図」からスタートするのがいいと思います。

日の丸構図とは

日の丸構図とは、被写体を写真の真ん中に配置させる事で、被写体に視線を誘導させる効果があります。シンメトリーの写真などとも相性がいい構図です。

この構図の欠点は、主役が目立ちすぎるため背景とのバランスや、写真の空間や流れが生まれにくい点にあるので注意する必要があります。

日の丸構図は被写体である「蓮の花」を真ん中に持って行く事で、まず真ん中の「蓮の花」に目が行くと思います。

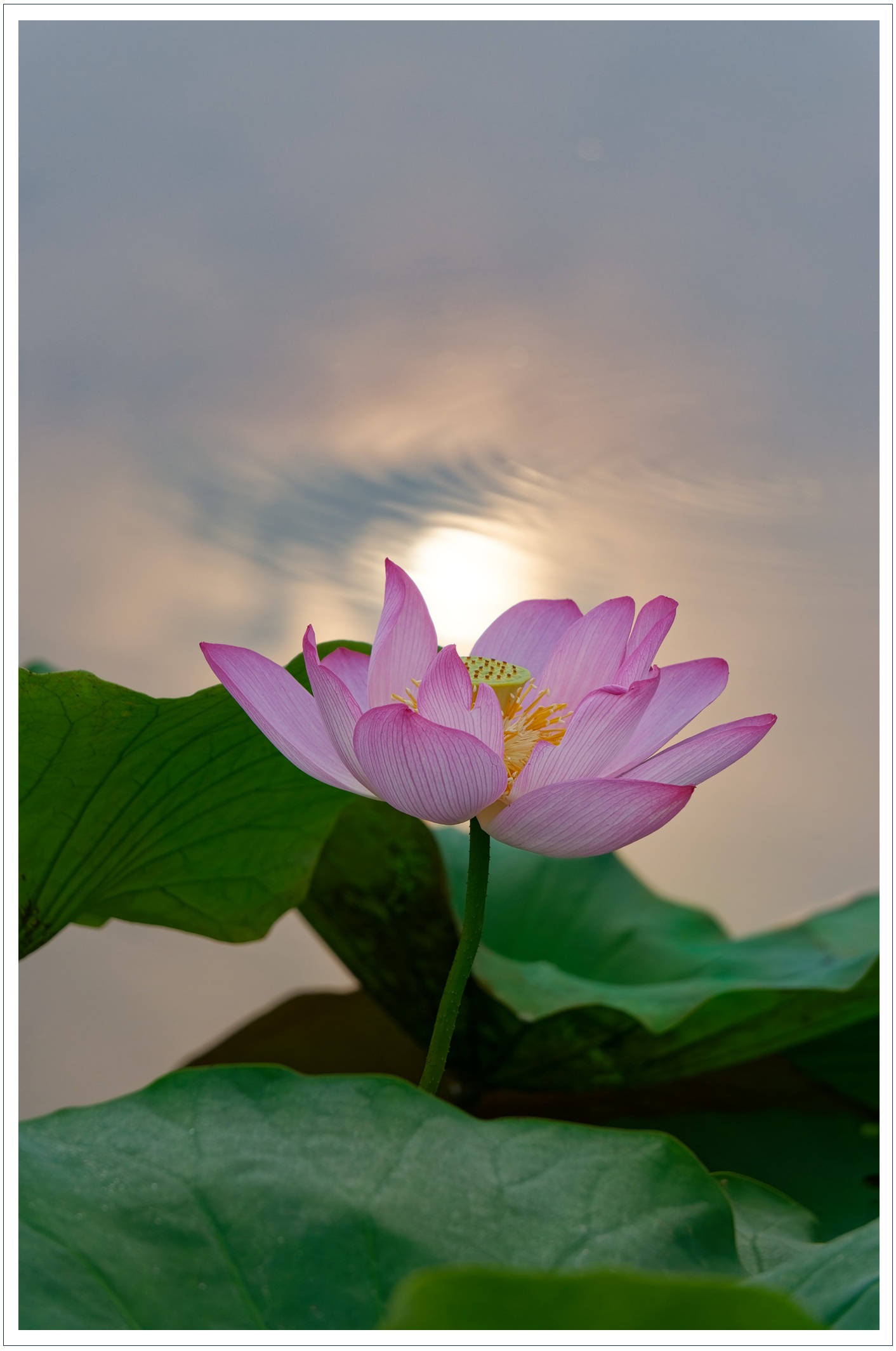

1枚目の写真は、「主題」の蓮の花を日の丸構図で撮影して、花に重なった水面の日の出が「副題」として撮影しました。

同じ日の丸構図でも「副題」をどう入れかで、写真の印象も変わってきます。

2枚目の写真も「主題」は蓮の花で日の丸構図で撮影しました。右下の葉っぱを前ボケになるうように構図を整えて撮影しました。この前ボケの葉っぱが「副題」で、蕾を左側にバランスとして入れて撮影しています。

三分割構図とは

日の丸構図は真ん中に被写体を配置しましたが、三分割構図は写真を縦横に3分割して、線が交わった場所(4箇所)に被写体を配置させます。

この構図は、被写体の向きや背景のバランスにより配置する場が変わってきます。また、配置する場所を変える事で写真のイメージも大きく変わるので、この構図を活用することでより印象的な写真となります。

被写体を真ん中にせずとも、被写体に目が行くのが三分割構図の特徴だと思います。

日の丸構図に比べて空いているスペースをどのように配置させたり、視線誘導させるかがポイントになります。

1枚目の写真は、「主題」の蓮の花を日の三分割で左上に配置して、葉っぱのラインが対角線構図ぎみに配置しています。右側に空間があると日の丸構図に比べて空間のスペースがあるのでイメージが違うと思います。

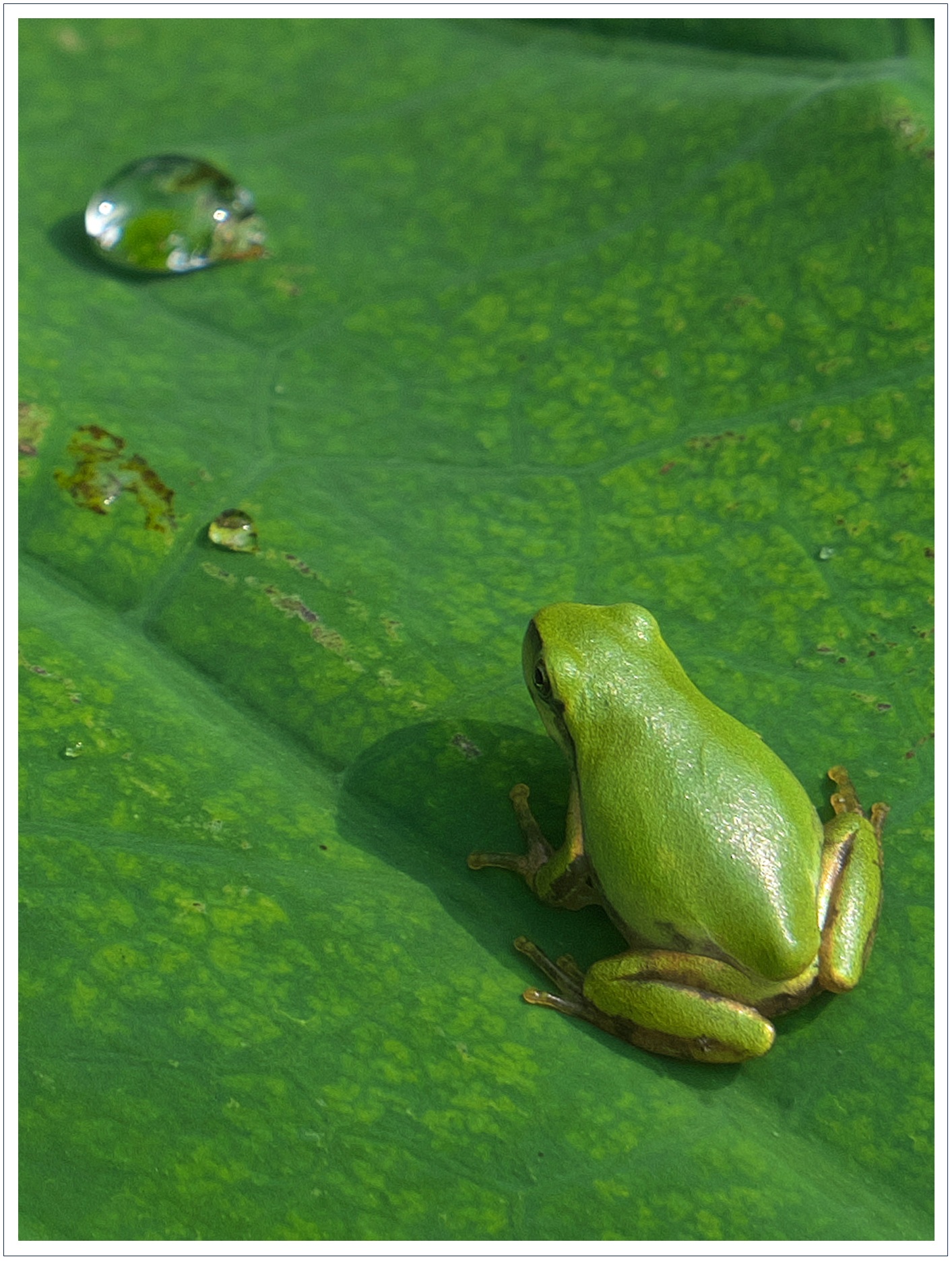

2枚目の写真は蓮の葉っぱに水溜りを「主題」にして三分割構図で撮影しました。葉っぱの葉脈のラインが左下に向かっているので、水たまりは右上に配置しています。右上の葉脈中心から左下に向かっているラインを意識した構図としました。また被写界深度から外れて左下は前ボケとなっています。

構図には沢山の種類がありますが、他に使いやすい構図として「額縁構図」や「二分割構図」があります。

額縁構図とは

被写体の周囲を何かで囲むことで、額縁の中に収めているように見せる構図を「額縁構図」といいます。日の丸構図や、三分割構図と合わせた構図となります。

蓮の花の場合は、葉っぱの隙間から花を覗いた構図が撮影しやすいと思います。

額縁構図は蓮の花以外にもさまざまな撮影に使える構図となりますので、意識して撮影してみて下さい。

二分割構図とは

画面の上下、または左右に分割する撮影の事です。

水平線や垂直線を合わせての撮影となるので、傾きに注意して撮影する事が大事となります。

この構図の特徴は、スッキリとまとまった写真になり、バランスよく撮影する事ができるので初心者の方にもおすすめの構図かと思います。

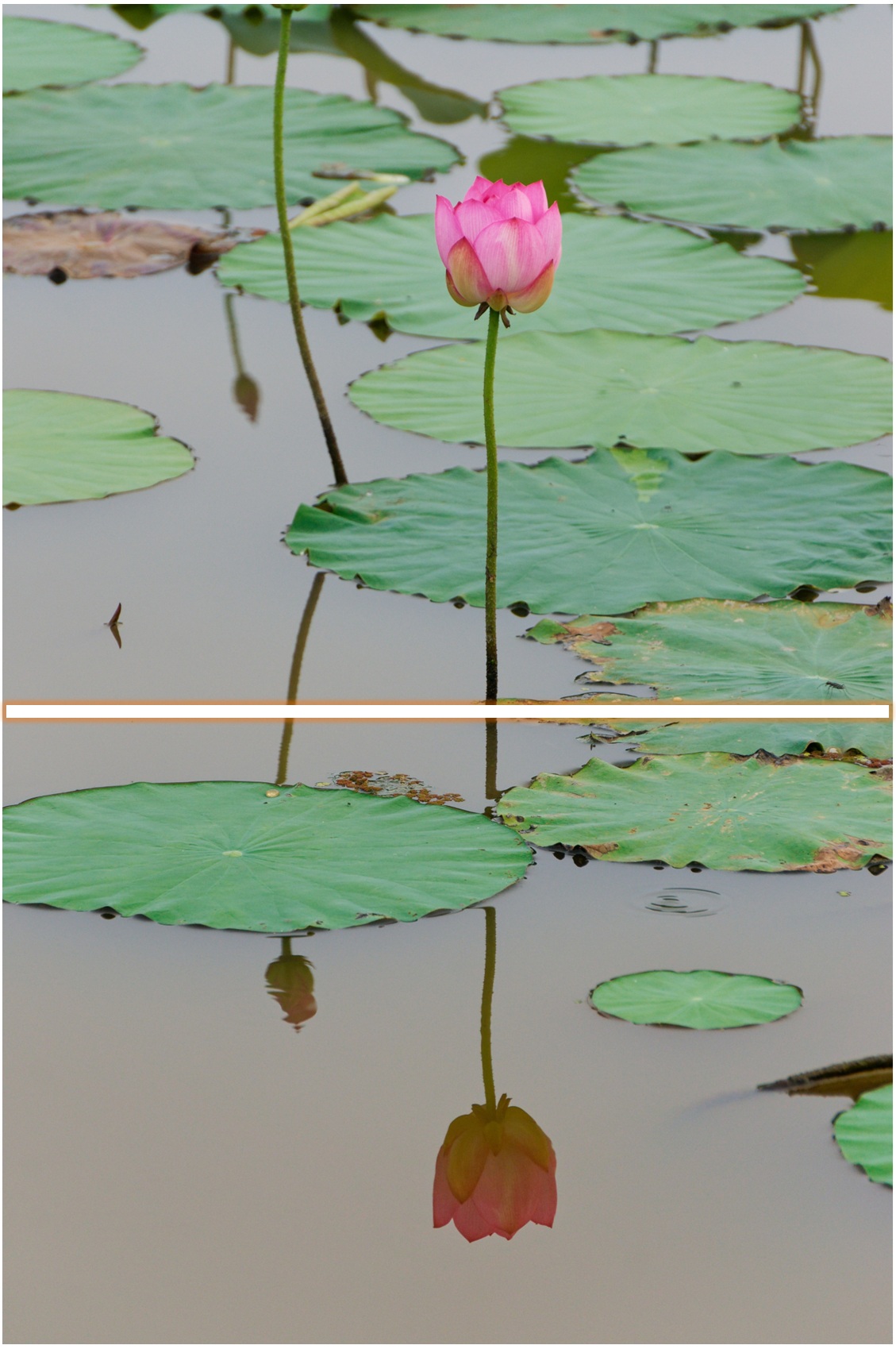

よく見かける二分割構図だと水面に映った写真(下半分が水面に映った写真)が分かりやすいと思います。

二分割構図は必ずともリフレクションである必要はありません。水平線のように空と海の境が中心にあれば二分割構図となります。

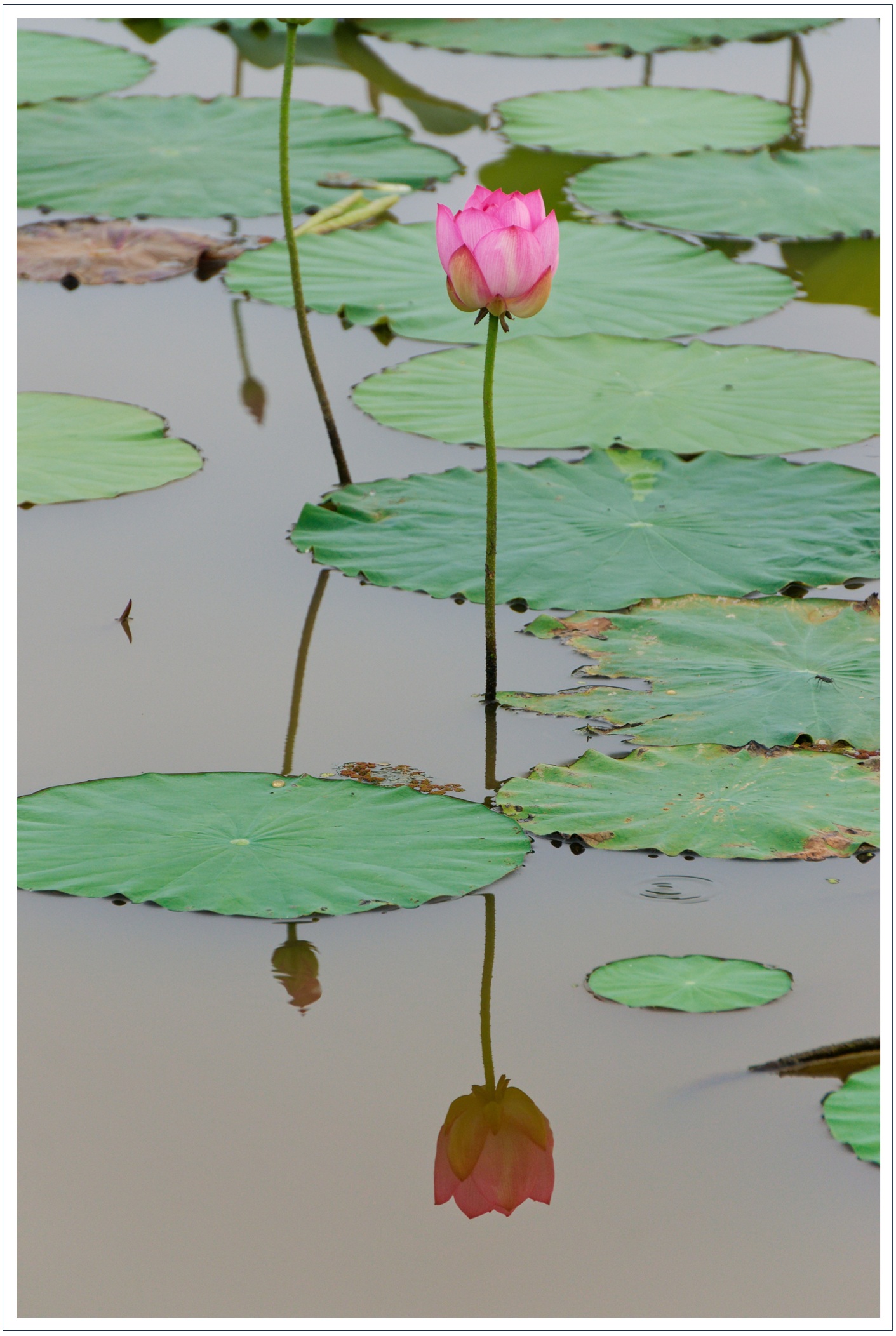

蓮の花が水面に反射していたので、縦構図で撮影をしました。

焦点距離を意識して撮る

画角とは、写真に収まる範囲の事で広く写るレンズを「広角レンズ」、狭く写るレンズを「望遠レンズ」と呼びます。つまり焦点距離の数字が小さい程広く写り、数字が大きい程狭く写ります。

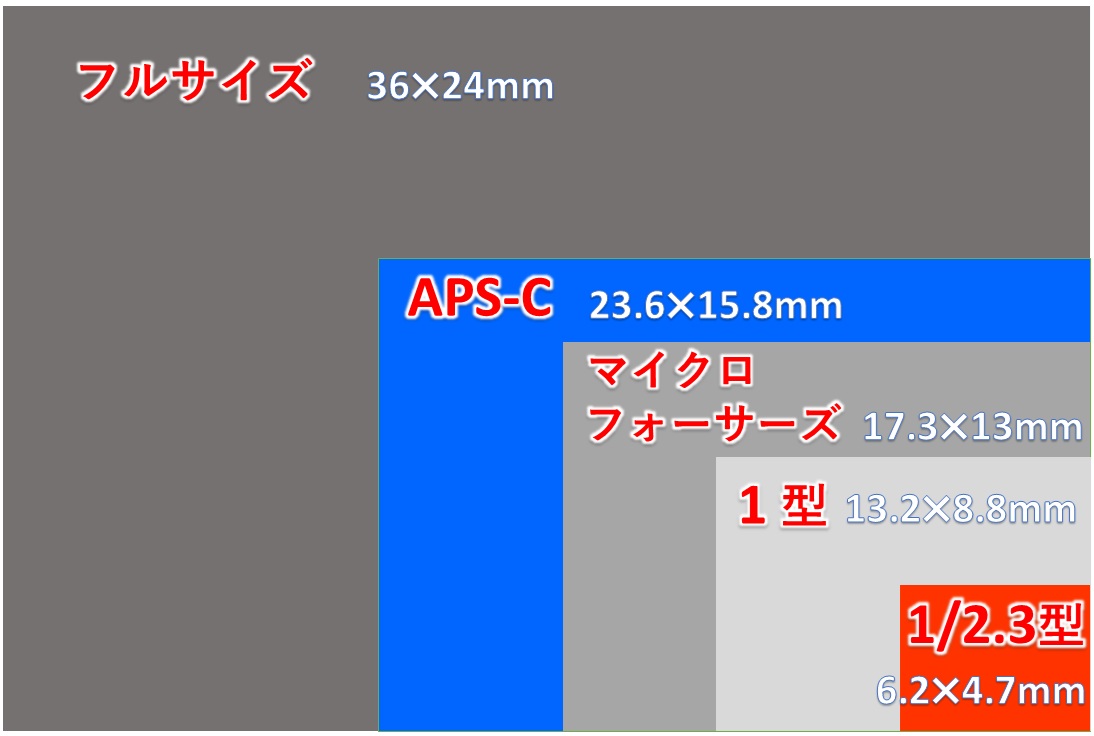

センサーサイズによってレンズに表記されている焦点距離の基準が変わるので、自分が使っているカメラのセンサーサイズを知っておく必要があります。

フルサイズはレンズに表記されている焦点距離を見ます。その他のセンサーサイズは全てフルサイズ換算(35mm換算またはフルサイズ換算)にする必要があります。

【フルサイズ】

レンズに表記されている数字がそのままの焦点距離となります。

(27mmと表記されていれば27mmの焦点距離で、画角は約46度となります。27mmだと広角レンズに該当します。)

【APS-C】

レンズに表記されている数字に1.5を掛けた数字がフルサイズ換算となります。

(18mmと表記されていれば、1.5を掛けた27mmがフルサイズ換算の焦点距離となります。)

【マイクロフォーサーズ】

レンズに表記されている数字を2倍した数字がフルサイズ換算となります。

(13.5mmと表記されていれば、2を掛けた27mmが焦点距離となります。)

1型

レンズに表記されている数字に2.7を掛けた数字がフルサイズ換算になります。

(10.4~37.1mmと表記されている場合は、2.7を掛けた28~100mmとなります。)

1/2.3型

レンズに表記されている数字を6.1倍した数字がフルサイズ換算の同等となります。

(4.6mm~16.4mmと表記されていれば、6.1を掛けた28~100mmとなります。)

基本的にコンデジがこのセンサーを利用しています。よって、ズーム倍率が画面に出てきます。スタートの焦点距離(35mm換算)を把握して、ズーム倍率でイメージする事になります。

さて、蓮の花を撮影する場合に焦点距離を操作して背景の大きさを調整します。

数値が小さい程、広角レンズとなり画角が広くなります。つまり背景が広く写る事になります。

逆に数値が大きくなると、望遠レンズとなり画角が狭くなり背景の写る範囲が狭くなります。

また、広角になればなる程パースが効いて遠近感が出るので歪んでいきます。

初心者の頃は、ズーム機能と言えば遠くの物を焦点距離を大きく(拡大)して写すためだけに使用すると思います。私も初心者の頃は撮影位置を気にせずにズームリングで広角と望遠を操作して主題である蓮の花の大きさを調整して撮っていました。

もちろんズームレンズは近づいて撮影出来ない為望遠レンズで焦点距離を大きくして(拡大)主題の蓮の花の大きさを調整して撮影するのは間違っていません。しかし望遠ズームレンズを使う事で背景の大きさや写り込む範囲を調整する事が出来ます。この調整も使いこなす事で、撮影の幅が広がっていきますのでぜひお試しください。

焦点距離を小さく「広角レンズ」で撮影

ズームレンズを使う場合、焦点距離を小さくする事で「広角レンズ」として撮影する事が出来ます。

広角レンズの特徴として、カメラのレンズから広い角度を撮影する事が出来ます。つまり背景が広く写るのが特徴で、広く写るという事はパース(遠近法の事)により歪みが発生します。中央より周辺にいく程歪みが出てきますので、主題をあまり端にもっていく程歪んでしまうので注意が必要です。

このように、焦点距離を小さく広角レンズに合わせて被写体の蓮の花に近づいて撮影すると背景がこのように広く写す事が出来ます。

背景が広く写るという事は、余計な物(例えば電線や家等)が写ってしまう可能性があるという事です。この写真は背景を広く写す事で、背景の蓮の花が沢山咲いているのを見せたかったので焦点距離を小さくして広角レンズで撮影しています。

広角レンズで撮影すると、遠近感が強調されパースの効いた写真となります。手前の蓮の花も周辺にいく程歪みが出て広がりのあるダイナミックな写真となります。

焦点距離を大きく「望遠レンズ」で撮影

ズームレンズを使う場合、焦点距離を大きくする事で「望遠レンズ」として撮影する事が出来ます。

望遠レンズの一番特徴として、遠くの物を大きく写せる事です。

但し、誤解しないでほしいのが遠くの物を大きく写すだけが望遠レンズの使い方ではないという事です。では、大きく写す以外の特徴として、狭い角度で撮影されるという事は広角レンズに写った一部の一部が写るので拡大されて背景に入るという事になります。

この背景の写り方を理解すると、広角レンズで撮影するか望遠レンズで撮影するかを判断して使い分けする事が出来ます。

蓮の花が遠くにあったので焦点距離を大きくして画角を狭く(望遠)して撮りました。この時どのくらい焦点距離を大きくして、背景にどれだけの情報を入れるのかが大事だと思います。

先に広角で撮影した写真は手前の蓮の花と背景の蓮の花や葉っぱの大きさに注目すると分かりますが、遠近感が強調されているので背景の葉っぱや花はかなり小さくなっています。しかし望遠で撮影すると背景の葉っぱのサイズは大きい事がわかると思います。

このような効果を「圧縮効果」といいます。

圧縮効果をかける事で、手前の花と背景の葉っぱがギュッと圧縮されたような写真となります。花の写真で圧縮効果を利かせると、花や葉っぱの隙間が埋まって写す事が出来ます。

また、この圧縮効果をかけることで、画角が狭くなる事で背景に余計な情報が入りません。広角レンズとは違ってパースや歪みがないので蓮の花の形が綺麗に撮れています。

被写界深度に影響する3つの要素

被写界深度が影響する為の要素は主に3つあります。

・被写体とカメラの距離が近いほど被写界深度が浅くなる。

・カメラのセンサーサイズが大きい程、被写界深度は浅くなる。

F値を小さくすると被写界深度が浅くなる

F値を小さくすると被写界深度が浅く、F値を大きくすると被写界深度が深くなります。

被写界深度が浅い程、ピントの合っている幅が狭くなるのでピントの合っていない場所程ボケは大きくなっていきます。

F値を小さくする事で、ピント位置しかピントが合っていません。ピント位置から離れる程ボケが大きくなっていきます。

被写界深度が浅くなるので、見せたい場所にしっかりとピントを合わせて撮影をする必要がありますので浅すぎる場合は少し絞って調整する事も大事です。

主題の蓮の花と、水面に写り込む蓮の花や葉っぱにピントを合わせたかったので少し絞って撮影しています。

ピントの合わせたい範囲まで被写界深度が収まるように調整する事が大事です。

この写真はF7.1で撮影してみました。若干もう少し絞って被写界深度を深くする方が無難かと思いましたが、現在でISO200まで上がっていたので、F値を大きくするとISO感度を上げる必要があり画質劣化を避けたかったのでこのF値としました。

初心者の方は絞り開放で撮影して一眼ならではのボケを楽しむのもいいと思います。

実際に人が見てこのような大きくボケた映像を見る事はできません。これはカメラならではの表現方法なので大きくボカした写真を撮る事が出来ます。

最初は絞り開放で大きくボカした写真を楽しみながら撮るのも一つの方法だと思います。ボカした写真を撮影していく内に、適度に絞った方がいい場合もある事に気づきますので、次はどこまで絞った方がいいのか操作するようになってきます。

被写体とカメラの距離が近いほど被写界深度が浅くなる

被写界深度は、被写体とカメラの距離によっても変わります。つまり、カメラと被写体との距離が近い程被写界深度が浅くなりボケが大きくなります。逆にカメラと被写体との距離が遠くなる程ボケが少なくなります。

被写体に近づいて撮影できるレンズを使用すれば、大きくボカした写真を撮る事が出来ます。

その代表的なレンズがマクロレンズとなります。最初から付いてきたキットレンズでもそこそこ寄って撮れるレンズもあります。寄れないレンズより寄れるレンズの方が撮影の表現に差が出るので、可能であれば寄れるレンズを使いたいものです。

カメラのセンサーサイズが大きいほど被写界深度は浅くなる

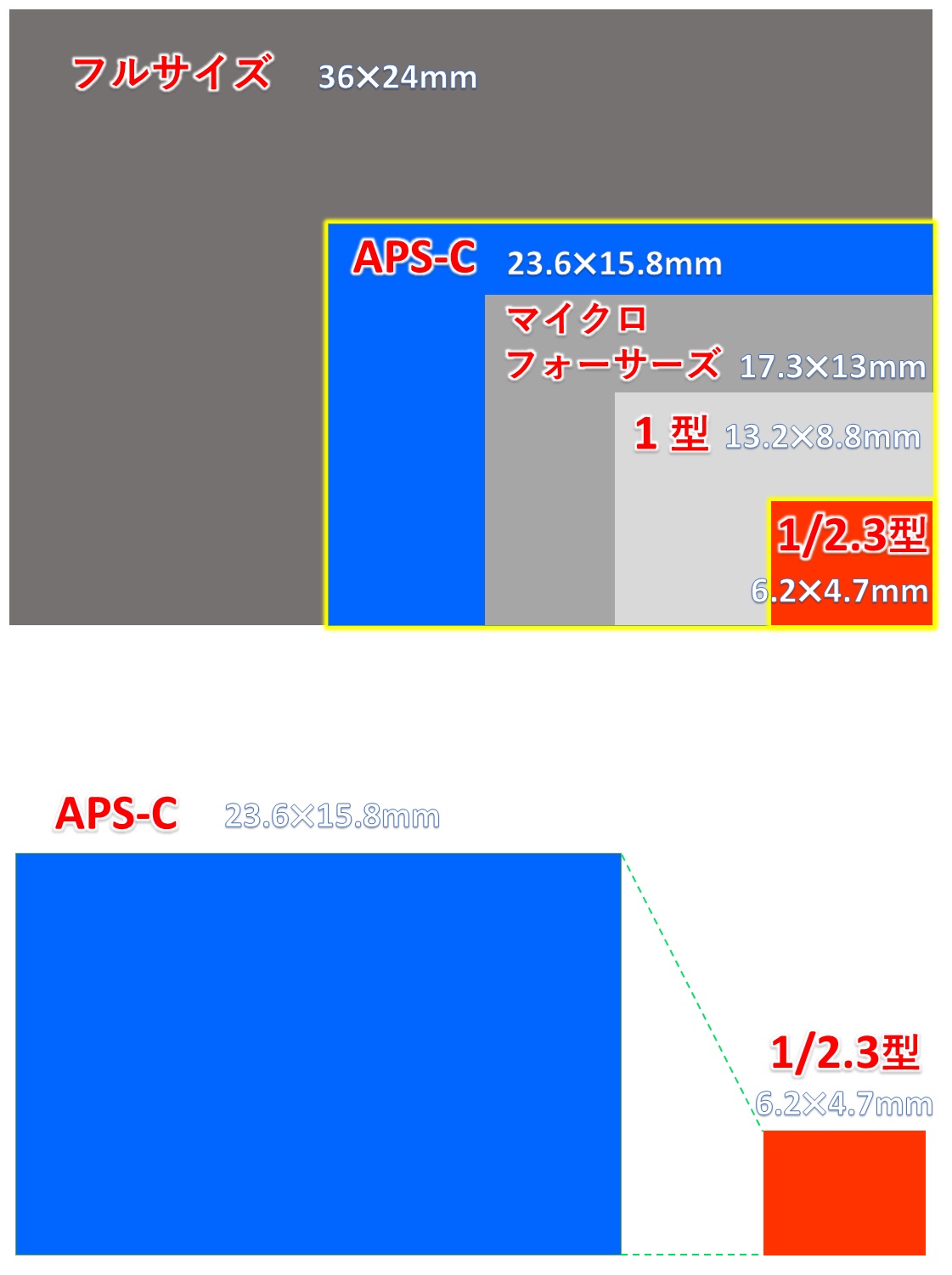

そしてカメラの心臓部であるセンサーのサイズによっても被写界深度は大きく変わってきます。

センサーサイズが大きくなると、画角が広くなるため被写界深度が浅くなります。

つまりセンサーサイズが大きくなると被写界深度が浅くなるため、背景は大きくボケるようになります。センサーサイズによる比較を見て頂くとその違いにビックリされるかもしれません。

コンデジの1/2.3型のイメージセンサーと私が所有しているα6000のAPS-Cセンサーの大きさを比較するとその違いが一目瞭然となります。

センサーサイズが大きい程、被写界深度が浅くなるのでよりボケた写りとなります。

センサーサイズ「1/2.3型」と「APS-C」によるボケ感の比較をします。F値と焦点距離は出来るだけ同じになるように撮影しました。

※撮影後、コンデジの画面比率は「4:3」である為上下をカットして「3:2」に合わせています。

蓮の花びらが散った後の枯れた「蜂巣」を主題に撮影しました。ピント位置が「蜂巣」に合わせて同じ「F値」同じ「焦点距離」で撮影しています。

つまり、ボケ感の違いはセンサーサイズによる違いという事となります。

1枚目の写真が「APS-C」で、2枚目が「1/2.3型」のセンサーで撮影した写真です。後ろにあるミニ三脚のボケ感や、一番後ろのカーテンのボケ具合を見て頂くと違いが分かるとおもいます。

センサーサイズ(APS-Cと1/2.3型)の面積比は12.8倍あります。この面積比によるボケの差はこの位あるという事がご理解いただけたと思います。

望遠レンズを使う

蓮の花を撮影する場合、特に初心者の方に一番お薦めするレンズは「望遠ズームレンズ」です。

望遠レンズは焦点距離が大きい程撮影するのが便利になりますが、焦点距離が大きくなる程レンズのサイズや重量、価格も大きくなっていきます。

状況にもよりますが200~300mm程度の焦点距離があれば事足りるかと思います。

望遠レンズで撮影すると「圧縮効果」の効いた写真を撮る事が出来ます。

「圧縮効果」を分かりやすく説明すると、人が前後に並んで撮影する場合に距離が大きく離れていた場合、後ろの人は小さく写ってしまいます。(焦点距離が小さくなればなる程望遠小さくなります。)

つまり焦点距離の大きなレンズ(望遠レンズ)を使う事で後ろの人を、あまり小さくせずに撮る事が出来ます。

このような効果を「圧縮効果」といいます。

望遠レンズは背景の広さを狭くコントロールする事ができます。背景を狭くする事で、余計な写り込みをさせずに写真を撮る事が出来るのでお薦めのレンズとなっています。

明るいレンズを使う

明るいレンズとは、主に「単焦点レンズ」の事を指します。

単焦点レンズの特徴として、焦点距離を変える事出来ないので自分で近づいたり離れたりして撮影をする必要があります。

その為、蓮の花を撮影するには自分の足で近づいて撮る必要があるので、ある程度手前の物しか撮れない場合が多いです。焦点距離の大きい単焦点レンズであれば問題なく撮影出来ますが、撮影条件が限られてきますし、価格も高くサイズも大きくなってしまいます。

単焦点レンズは焦点距離によってお手軽な価格で購入する事が出来ます。35mmから50mm程度の焦点距離で「F1.8」などは初心者の方でも手軽に手が出しやすいレンズになります。

焦点距離が固定されて自分で前後に動いて撮影する単焦点レンズですが、F値が小さいので、大きくボカしたり暗い場所でもシャッタースピードを上げたまま撮影出来たり、ノイズの少ない写真を撮る事が出来ます。

ズームレンズでも大三元レンズといって、「F2.8通し」のレンズを使う事で、ボケと使いやすいさを両立できるレンズもありますが、単焦点レンズの「F1.4」や「F1.8」に比べるといボケは小さいです。

そんな明るいレンズ(F値の小さいレンズ)の一番の魅力は大きくボカして撮影する事が出来る点です。(他にもシャッタースピードの確保や、ISO感度を下げれる事も大きいです。)

マクロレンズを使う

マクロレンズとは、被写体を実物と同じ大きさ(等倍)以上に撮影出来るレンズの事です。つまり、センサーに対して被写体が実物大で写る事を意味します。

また、マクロレンズを使う事で近づいて大きく撮影する事が出来ますし、遠くの風景写真を撮る事も出来るので便利なレンズとなります。

通常であれば、被写体には一定以上近づくとピントを合わせる事が出来なくなります。また、被写体の大きさも小さく写ってしまいますが、マクロレンズは被写体をセンサーサイズに対して同じ大きさ(等倍)以上で撮影できます。

例えば、等倍のマクロレンズでフルサイズ(縦2.4cm✕横3.6cm)のセンサーで撮影する場合、2cmのコインが縦画面ほぼ一杯まで写す事が可能という事です。

また、マクロレンズは至近距離でもピントを合わせて撮影する事も可能です。そして近づいて撮れるという事は、被写界深度は浅くなります。仮に近づいて花の写真を撮る場合、雄蕊にピントを合わせたら花びらはボケてしまいますし、背景はもっとボケてしまいます。ボケ過ぎて何を見せたいのか分かりにくい写真になった場合は、F値を絞って被写界深度を深くする必要があります。

マクロレンズ程近づいて大きく撮れませんが、ハーフマクロとして寄れるレンズもあるので、現在持っているレンズがどのくらい寄って撮れるのか把握しておくといいでしょう。寄れるレンズは、それだけ表現豊かな撮影が出来ます。

蓮の花の作例

蓮の花の作例となります。蓮池や蓮根畑で気になった物を撮影したので「蓮の花」以外に、「葉っぱ」や「虫」なども撮影しています。

撮影後、RAW現像にて色調整や、ゴミ取り、トリミング等も行っています。

4~5時間かけて数か所の「蓮根畑」や「蓮池」で撮影してきました。「蓮池」の蓮の花は、葉っぱもそこまで密集しておらず写真は撮りやすい反面、花の数がまだ少なかったです。一方「蓮根畑」は蓮根の収穫を目的にしているので葉っぱが密集しており、蓮の花は葉っぱの間から飛び出しているような形となるので撮影しずらかったです。撮影をする場合は、適度な隙間がある「蓮池」が適しているのかと思います。

最後に

この記事では、蓮の花を撮影するにあたっての撮影方法を作成してみました。特に撮影を始めて間がない初心者の方や、これからカメラを趣味にしてみたい方に向けて作成したので参考になるのであれば嬉しく思います。

綺麗な被写体を見つけて、ポジションやアングルを意識して撮る、焦点距離を意識して引いたり寄ったりして撮るといった撮影をいろいろ試しながら撮影されて下さい。私も撮影の幅をもっと広げて様々な撮影をしていきたいと思っています。

この度は蓮の花の撮影としてご紹介しましたが、蓮の花だけに限らずいろいろな被写体にも応用出来ます。

それでは最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コメント