スマートフォンのカメラ性能が進化してきた事により、コンパクトデジタルカメラ(コンデジ)はどんどん駆逐されていき、現在では家電量販店に陳列する場所も省スペースと追いやられている状況です。

カメラやレンズ等の機材が大好きな私としては非常に悲しい状況ですが、これも時代の流れとして受け止めなければなりません。

しかし、ここ最近では「オールドコンデジ」という古いコンデジがブームになっています。手軽に撮れてエモい写真が撮れると再び注目されていると言うのです。

「オールドコンデジ」とは古いコンデジのことを指すのですが、キチンとした定義はありませんが次の項目が当てはまれば「オールドコンデジ」に該当するようです。

・発売が2000年代に発売されたコンパクトデジタルカメラ

・撮像素子がCCDセンサーを搭載

・画素数が1000万画素以下(数百万画素)

今回紹介する「パナソニック ルミックス DMC-FX30」は、オールドコンデジと呼べるのか条件に当てはめてみたところ「発売日:2007年」「撮像素子:CCDセンサー」「画素数:720万画素」という事で全て条件に当てはまっていました。

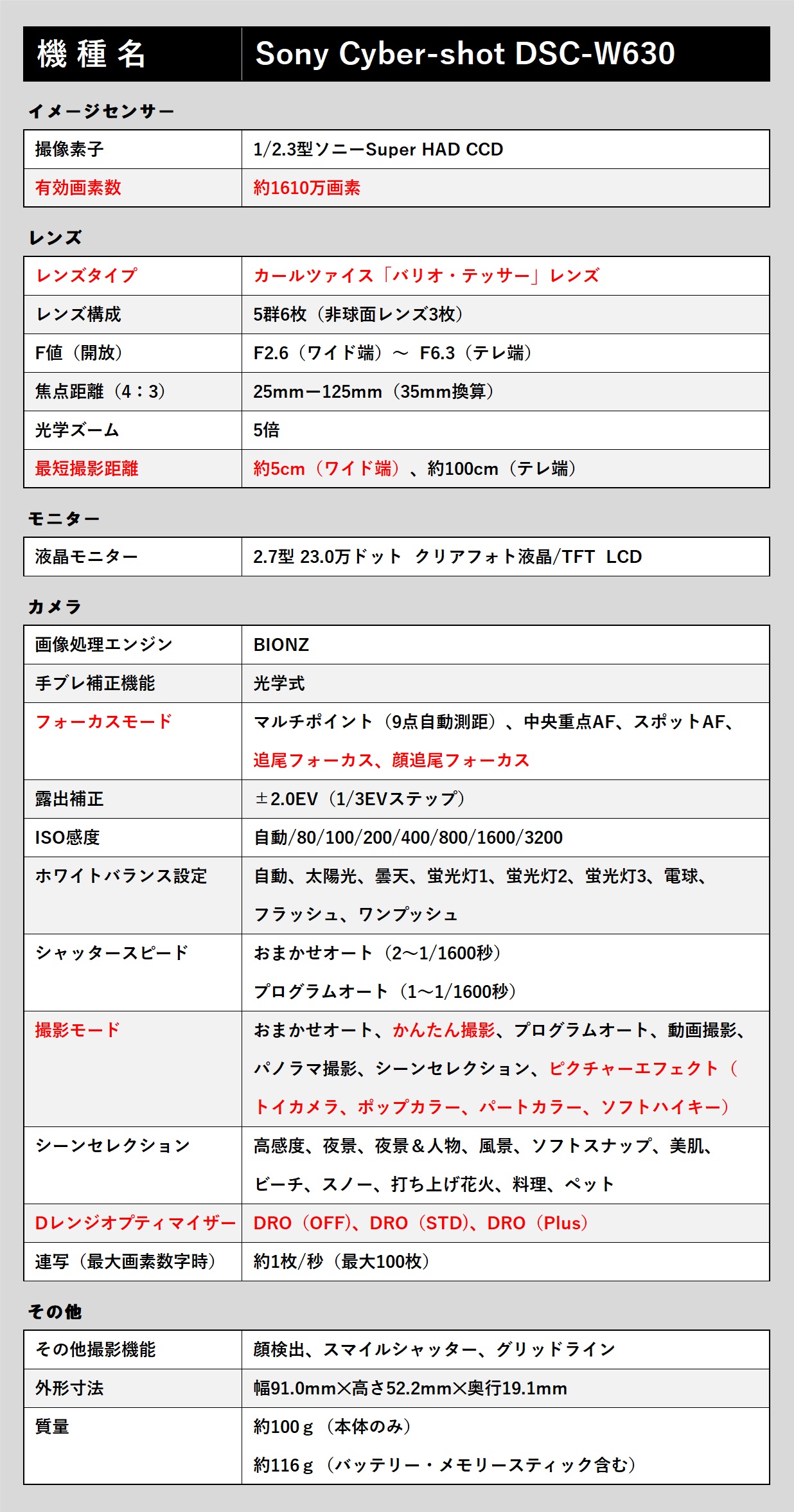

そしてもう1台のコンデジが「ソニー サイバーショット DSC-W630」ですが先ほどと同様に当てはめると「発売日:2012年」「撮像素子:CCDセンサー」「画素数:1610万画素」と発売も画素数も条件的に微妙ですが、撮像素子がCDセンサーであるのでギリOKで進めて行きたいと思います。

「パナソニック ルミックス DMC-FX30」と「ソニー サイバーショット DSC-W630」はどのような機能や性能かを比較していきたいと思います。

CCD オールドコンデジ「パナソニック ルミックス DMC-FX30」の機能や特徴

2007年2月に発売された「パナソニック ルミックス DMC-FX30」は、光学式手ブレ補正、2.5型液晶ディスプレイ、広角28mmスタートのズームレンズと人気の定番モデル「ルミックス DMC-FXシリーズ」として発売されました。当時の実勢価格は38000円前後でした。

「パナソニック ルミックス DMC-FX30」の外観

【カメラのサイズ感】

「DMC-FX30」のサイズとしては非常にコンパクトで手に収まる大きさと操作性の両立するサイズ感だと感じました。

現在発売している小型のコンデジに比べて少し厚みは感じられますが、実際に撮影した限りだとこれくらいの厚みがあった方が撮影時にしっかり握れると思います。薄く小さい方が持ち運びには有利ですが、撮影時の握りやすさを考えたら私の手には丁度よいサイズ感でした。また、前面にある突起物のような物もグリップにいくらかは貢献しました。

カメラを持ち運ぶ際に手の中にすっぽりと納まるサイズ感に、レンズ部の出っ張りが少ないのでカバンに入れても引っ掛かりにくい形状です。

ライカの3.6倍ズームレンズを搭載しています。

「パナソニック ルミックス DMC-FX30」の特徴

【映像エンジン「ヴィーナスエンジンⅢ」】

イメージセンサーには1/2.5型の有効画素数720万画素のCCD、映像エンジンは「ヴィーナスエンジンⅢ」を採用しており起動やAF速度も快適に動作します。

「ヴィーナスエンジンⅢ」はノイズリダクションの改善・動き検出機能・高解像度化・色収差の低減化・色再現性の向上・低消費電力化・リレーズタイムラグの短縮が主な改善点です。

【ライカDC VARIO-ELMARITズームレンズ】

カメラの薄さ約22mmのコンパクトなボディに広角28mmスタートの3.6倍ズームレンズは、迫力のあるダイナミックな写真や遠くの被写体を圧縮して撮影する事が出来ます。

ライカDC VARIO-ELMARITレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定したレンズです。

カメラ正面右下に金色のライカのエンブレムが高級感を出しています。

【インテリジェントISO感度モード】

モードダイヤルを「インテリジェントISO感度モード」に合わせると、被写体ブレを抑えた撮影が可能となります。動体認識と明るさを検出して、自動的に最適なISO感度とシャッタースピードになるため、手ブレや被写体ブレを極力抑えて綺麗な写真を撮る事が出来ます。

【マクロモード】

被写体に近づいて撮りたい場合は、モードダイヤルを「マクロ」に合わせて撮影をします。ワイド端の28mmにするとレンズ先端から5cmまで近づいて撮影する事が出来ます。またテレ端だと30cmまで近づけるのでどの焦点距離でも寄って撮影する事が出来ます。

【シーンモード(21種類)】

「風景」「スポーツ」「夜景」「高感度」「星空」など21種類あるシーンモードを搭載する事で、様々な撮影シーンに反映します。

「星空」に合わせると長時間露光(15秒、30秒、60秒)での撮影が可能です。

【光学式手ブレ補正】

「DMC-FX30」は手ブレを抑えるために、光学式手ブレ補正機能(MEGA O.I.S)を搭載しています。手ブレのモードも2種類「モード1」「モード2」を選択する事ができ、被写体ブレもカメラが自動制御してくれるのも含めて「ブレ」に強いカメラになっています。

【高感度モード(ISO3200)】

光量の足りないシチュエーションでも通常ISO1250までの感度が「高感度モード」を選ぶ事でISO3200まで上げる事が可能となっています。三脚がないシチュエーションなど光が少ない場合、高感度により撮影出来るといった利点があります。

【2.5型液晶モニター】

2.5型で20.3万画素のモニターは、一時的に輝度を上げる「パワーLCDモード」や視野角を下方向に広げる「ハイアングルモード」を搭載しています。

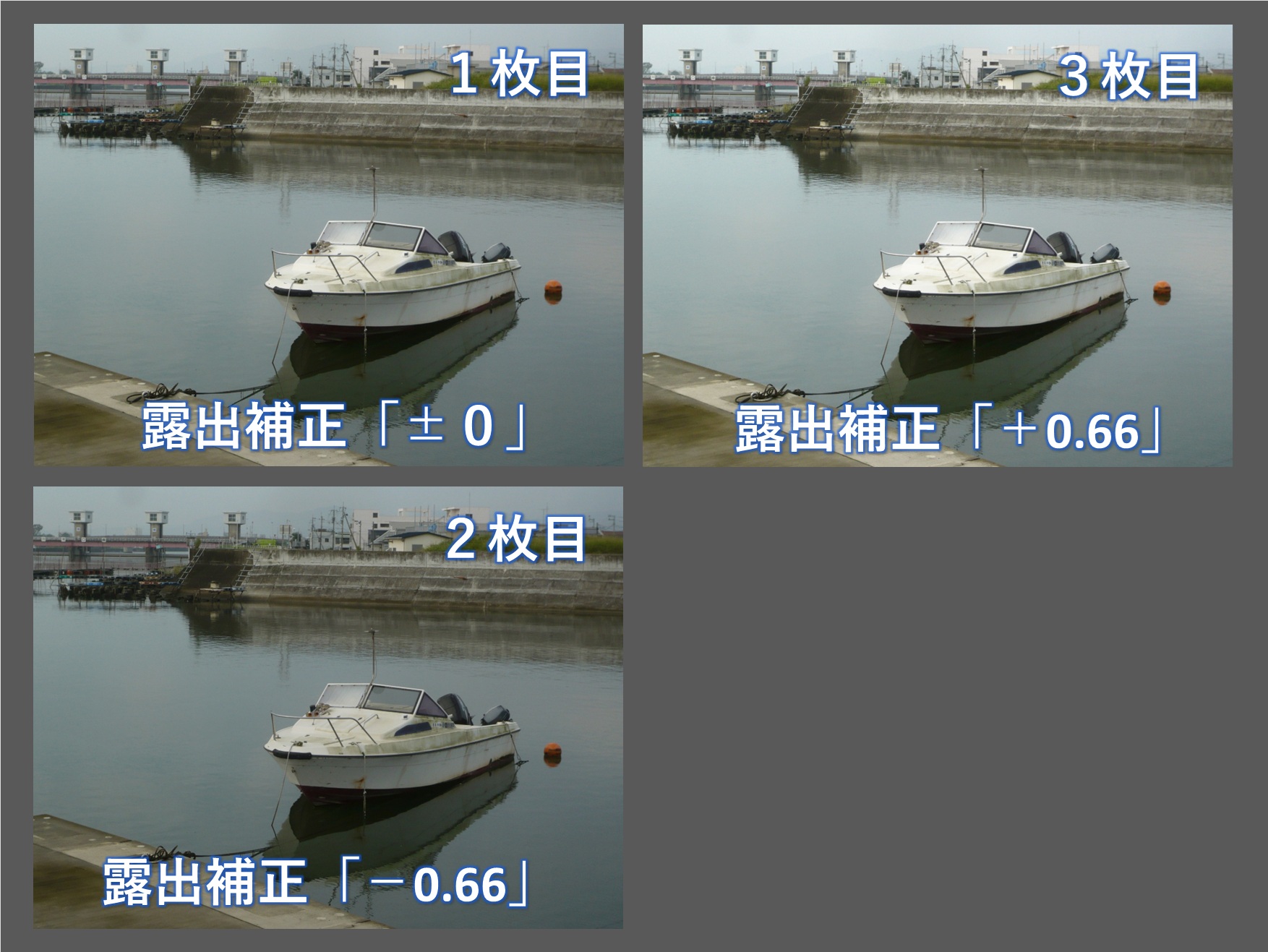

【オートブラケット撮影】

補正された露出値を基準に1枚目が撮影され、続けて設定された補正幅で2枚目・3枚目が撮影されます。露出を都度変更するのが面倒な場合は大変便利な機能です。

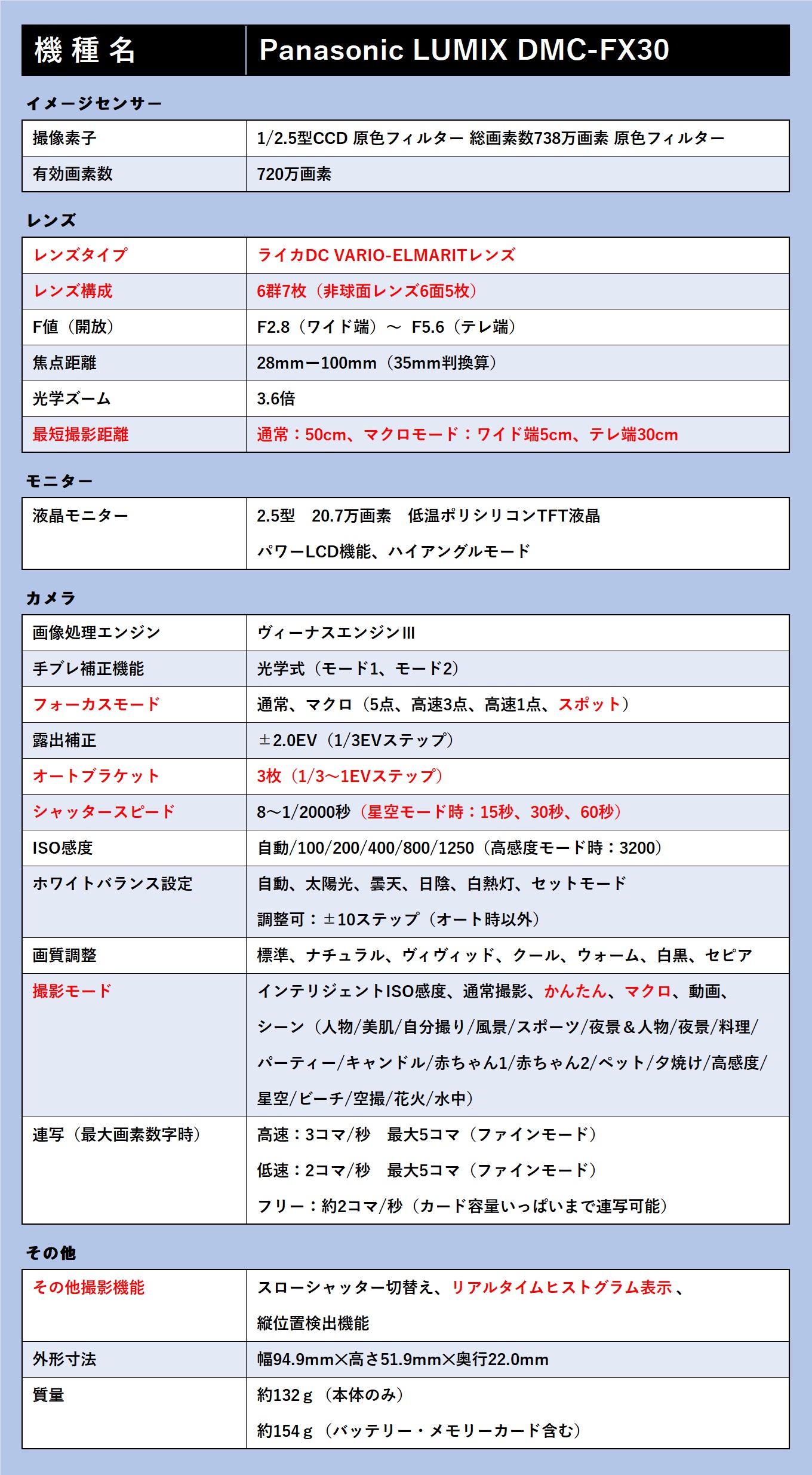

「パナソニック ルミックス DMC-FX30」のスペック表を見て、私が注目した箇所を赤文字にしました。

実際に「パナソニック ルミックス DMC-FX30 」で操作・撮影をして良かったところ

映像エンジンの「ヴィーナスエンジンⅢ」の効果か動作もそれなりにキビキビと動作し、起動やオートフォーカス時の速度もそれなりの速さで大きなストレスを感じる事なく撮影や操作が出来ました。

カメラの動作は撮影のテンポを妨げられると非常に効率が悪いのでストレスなく操作が出来る事は重要です。

「DMC-FX30」はフォーカス枠を「5点」「3点」「1点」そしてマクロの「1点」が小さなフォーカス枠となり小さな場所にピントを合わせる事が出来まて便利です。

AF速度は決して高速でピントが合うとはいえませんが、大きなストレスもなくまたピントエラーがで出る事もなく撮影をする事が出来ました。

現代ではズームレンズの広角は24mmスタートが増えてきていますが、この当時28mmスタートは広いレンズと言われていました。28mmから100mmの焦点距離であれば通常使用になんの問題もない画角です。またこのレンズはLeica DC Vario-Elmaritを採用し、ライカカメラ社が認定したレンズです。

画質に関しては正直Leicaレンズだから特別よいとかは感じれなかったのですが、Leicaエンブレムやレンズに書かれた印字を見るとやはりいいもので所有感が持てる所などはメーカーの戦略としては成功しているのかと思います。

ズームレバーで操作してのズームレスポンスは若干遅いかなと思いますが、速すぎて調整幅の操作性が悪くなるのであれば許容範囲のスピードかと思いました。ズームレバーを少しずつ動かして28mmから何段階で100mmになるのかを確認したところ「19段階」でした。(誤差はあるかもしれません)

3.6倍ズームでこれだけ細かく調整できるということは、微妙な焦点距離で撮影出来るという事です。

焦点距離による最短撮影距離が短い程、撮影者が望むバランスや構図を決めて撮影する事が容易となります。基本、焦点距離はワイド端が最も近くに寄れるカメラが多いと思います。このカメラも同様にワイド端で約5cmとなっています。スペック上は最短5cmと記載され近づけるカメラと思っても中間距離やテレ端では近づけないカメラもあります。その場合被写体が小さくせざるを得なかったり、撮りたい大きさに構図を整えても撮影が出来ないといった制限があり非常に困ってしまうのですが、「FX30」はテレ端も約30cmとそれなりに近づく事が出来ます。

※実際に計測した場合、レンズ先端から被写体までワイド端・テレ端共に公表値より短く撮影が出来ました。

このように焦点距離を変えても被写体の大きさが極端に変わらないカメラ(レンズ)は撮影する場合、非常に扱いやすいと言えます。

-scaled.jpg)

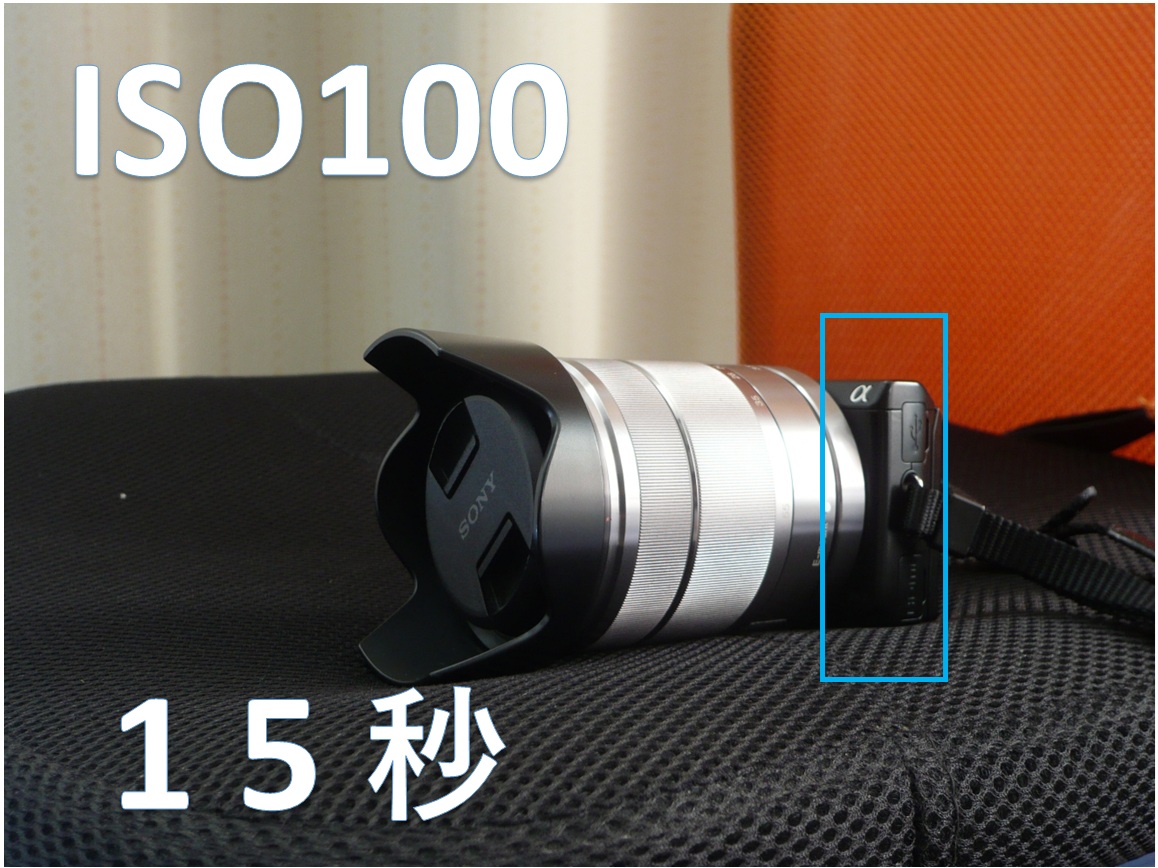

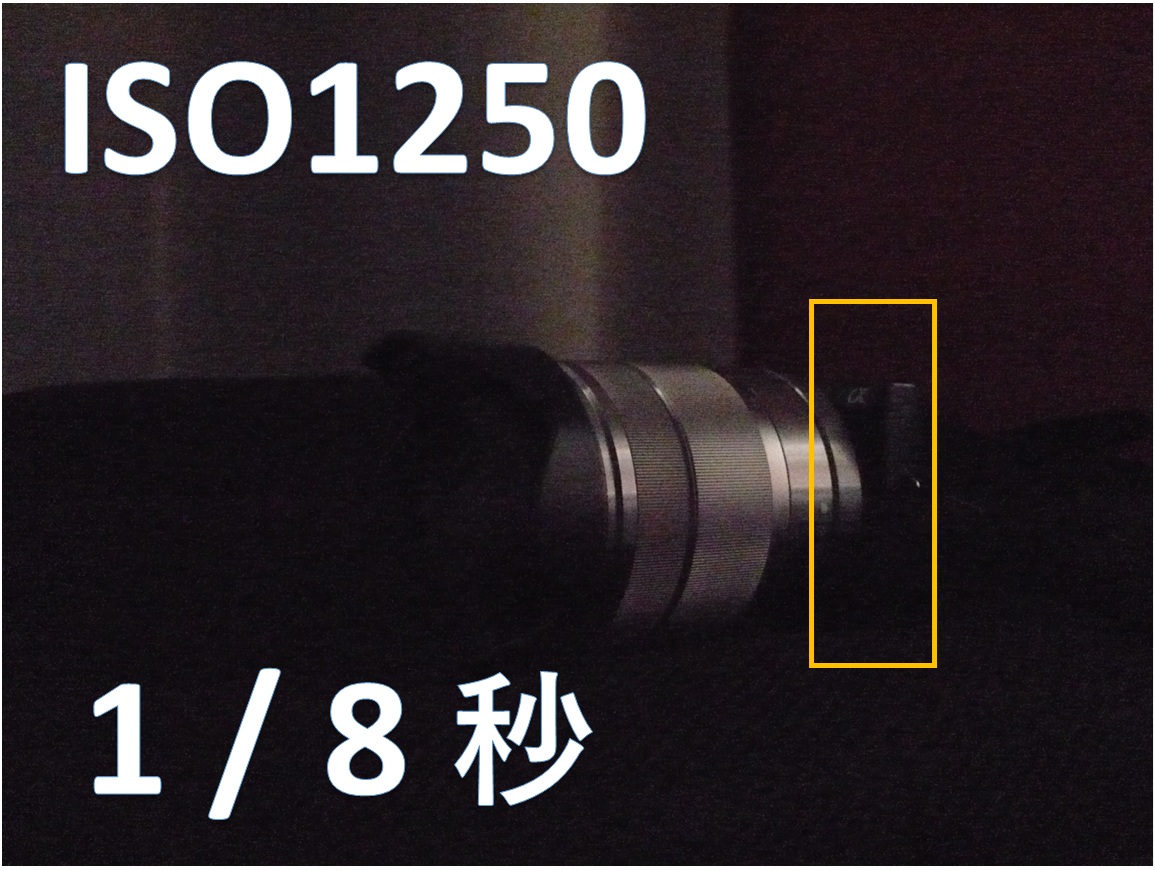

ISO感度はISO100からISO1250までが標準となっていますが、高感度モードを選択する事で最大ISO3200まで上げて撮影する事が出来ます。このサイズのセンサーにISO3200だと画質も悪く、ISO3200で撮影するかは別にして緊急時として撮影が出来る事が大事なのかと思います。今でこそISO3200という数値は大した事ないと思われますが2007年のカメラ、しかも小さいイメージセンサーのコンパクトデジカメでISO3200は立派な数値だといえます。

日中でISO感度を上げる事で、古い写真のようなノイズ感のある写真を撮る事が出来ます。

また、モードダイヤルは背面右上に搭載されており、大半は隠れて少し見えにくいのですがモニター画面上に拡大図が表示される事により快適にモードダイヤルを合わせる事が出来ます。これは実際に使ってみて非常に見やすく快適に操作出来ました。

被写体ブレや手ブレを改善する機能として「インテリジェントISOオート」を選択する事で「動かない被写体は低感度で撮影」、被写体が動く場合は高感度で撮影」に切り替わり撮影する事が出来ます。

初心者の方や手ブレ、被写体ブレを気にされる場合は、基本的にこのモードにして写真撮影するといいのではないかと思います。しかも動いている場合と動いていない場合をカメラが判断して自動でISO感度を上げてくれるのでシャッタースピードが速くなりブレを防止します。

「星空」モードは長時間露光による撮影が出来ます。シャッタースピードを遅くして長い時間撮影するので三脚等でカメラを固定する必要があります。長秒露光の時間は「15秒」「30秒」「60秒」からシャッタースピードを選ぶ事で撮影します。

シャッタースピードを長く撮影する事で、ISO感度も下げてノイズの少ない写真を撮る事が出来ます。暗くて状態で撮影するとノイズまみれになったり暗く写るような場合でも、ノイズが減少したり明るく写す事が可能となります。

液晶モニターは現代のカメラに比べ、ドット数が少なく色の発色も決していいとは言えませんが20.7万画素にしては意外と見やすくそれなりに解像しているように感じます。

日中撮影時にモニターが見えにくい場合は輝度を上げる「パワーLCDモード」や、カメラを上に持ち上げた際に視野角を 下方向に広げる「ハイアングルモード」など少しでも見やすくなるような機能が搭載されています。

「DMC-FX30」にはオートブラケット機能が搭載されています。オートブラケットとは、通常に撮影する補正された露出値が基準に1枚目が撮影され、続けて設定された補正幅で2枚目3枚目が撮影されます。

メリットは露出調整変えた写真を撮りたい場合、露出変更を毎回行う必要があるのに対し、オートブラケット撮影を使えば一回シャッターを切れば露出の違う3枚の写真が撮れてしまうところです。

3連写で撮影するので構図も同じままで撮影出来るなど「JPEG撮って出し」で撮影するのであれば常時オートブラケット機能を使うのもありだと思います。

リアルタイムヒストグラムも表示、非表示と切り替える事が出来ます。ヒストグラムとは、白飛び黒つぶれを確認して回避するのに必要な機能です。

液晶モニターで露出が分かりにくい場合でも、ヒストグラムを見る事である程度の明るさを把握する事が出来ます。

実際に「パナソニック ルミックス DMC-FX30」で操作・撮影をしてイマイチだったところ

2007年発売のコンデジなので仕方がないのですが、フォーカスポイントが「オート(5点もしくは3点)」か「中央1点」となり、追尾フォーカス機能も非搭載である事とフォーカスポイントを移動する事は出来ません。

遠景の撮影だと「中央1点」でAFロック後に構図を調整で解決するのですが、接写する場合は構図を調整する事でピントの距離に誤差が生じてしまいピントが合っていない事もありました。

液晶モニターは、20.7万画素とドット数も少なく色の発色も決していいとは言えず、視野角が狭い為にカメラ正面からズレると一気に見えにくくなります。撮ったい写真の確認も室内などの眩しくない場所であればそこそこ快適に見る事が出来ますが、日中では強い太陽光の為にモニターが非常に見えずらい事や光の反射によって確認が困難な事もありモニターを見るのもストレスに感じる事があります。

撮影した画面を呼び出す方法が2つあり、1つ目はモードダイヤルで「再生」に切り替えて撮影した写真を見る事が出来ます。この場合、撮影した写真や情報・ヒストグラムの表示を切り替える事が出来ます。また、拡大も最大16倍まで対応しておりピントチェックも行う事が出来ます。

もう1つは十字キーの下に割り当てられている「REV」を押しても撮影した画面を見る事が出来ます。但しこちらで再生した場合、10秒程度で通常の撮影に戻ってしまします。

また撮影した写真と一部の情報とヒストグラム(詳細情報を消せない)が映し出され、さらに拡大も8倍までとなります。

なぜモードダイヤルの「再生」と同じように確認出来ないのか不思議な機能となっています。(モードダイヤルの「再生」は不要になるのでこのような謎仕様となったのでしょうか。)

CCD オールドコンデジ「ソニー サイバーショット DSC-W630」の機能や特徴

「Sony Cyber-shot DSC-W630」は2012年2月にSONYよりエントリー向けに位置づけられるモデルとして発売されました。光学手ブレ補正、2.7型液晶、広角25mmから望遠125mmの5倍ズームレンズを搭載し当時の実勢価格は2万円前後でした。

「ソニー サイバーショット DSC-W630」の外観

【カメラのサイズ感】

「DSC-W630」はポケットに入る薄型で非常にコンパクトなコンパクトデジカメです。四隅が丸く加工されている為、カメラを握ったときにやポケットに入れた時に引っ掛かりがありません。

そのコンパクトな代償としてやはり手ブレに気を付ける必要が出てきます。前面のにはグリップのような突起物もありませんし、薄いが故に握ったときに安定感が出ません。カメラのサイズ感とグリップに感しては両立は難しいので、「DSC-W630」はサイズ感を優先したカメラだという事です。

カメラを持ち運ぶ際に手の中にすっぽりと納まるサイズ感に、カメラ本体も薄くレンズ部の出っ張りもほとんどないのでカバンの出し入れの際にも引っ掛かりにくいです。

カール ツァイス5倍ズームレンズを搭載しています。

「 ソニー サイバーショット DSC-W630」の特徴

【画像処理エンジン「BIONZ(ビオンズ)」】

イメージセンサーはソニー独自開発の1610万画素、1/2.3型「Super HAD CCD」を搭載し、A3ノビサイズまでの大判プリントが楽しめます。

画像処理技術として画像処理エンジン「BIONZ(ビオンズ)」を搭載する事で、ノイズ低減・シャープネス処理・ダイナミックレンジの最適化・ホワイトバランスの調整を、高い精度で瞬時に連続的に処理できることです。

【光学5倍ズームレンズ(25-125mm)搭載】

レンズにはカール ツァイス レンズを搭載し、焦点距離25~125mm(35mm換算)の5倍ズームレンズを搭載し、風景を広々と撮影したり遠くの被写体を撮りたい場合のシーンに活躍します。

最短撮影距離もワイド端(広角5cm)まで寄って撮る事ができます。

【「おまかせオート撮影モード」】

「おまかせオート撮影モード」を選択する事で、カメラが自動的に設定を最低化してくれるので、撮影シーンや被写体に合わせた設定で撮影が出来ます。被写体の動きを検出して、自動でシャッター速度とISO感度を調整してブレを抑えて撮影出来るので初心者の方にもい使いやすいモードです。

【マクロ撮影】

広角25mmではレンズ先端から5cmまで近づいて撮影が可能となっています。但し、「おまかせオート撮影モード」で近づいた場合に自動でマクロ撮影になります。手動でマクロ撮影をしたい場合は、シーンモードで「料理」を選べばマクロ撮影が可能です。

【ピクチャーエフェクト】

写真の印象を変えて撮影する「ピクチャーエフェクト」を搭載。4種類のモードで多彩な演出で写真の表現が広があります。「トイカメラ」「パートカラー」「ソフトハイキー」「ポップカラー」の4つのモードと種類は少ないですが多彩な演出を選べます。

【11種類のシーンモード】

11種類のシーンを選んで、撮影に合ったシーンを選択したり「おまかせオート撮影モード」では11種類のシーンと3つのコンディションを組み合わせる事で合計33パターンの組み合わせで自動調整されます。

【光学式手ブレ補正】

「光学式手ブレ補正」により手ブレを高精度に補正します。光学ズームの撮影時にもブレを抑えて撮影する事が出来ます。

【顔検出・美肌モード】

顔検出機能が搭載されているので自撮り撮影時に顔を検出して自動で撮影や、肌を綺麗にする「美肌モード」を搭載。顔の小じわやシミ、くすみなどを目立たなく撮影ができます。

【2.7型クリアフォト液晶】

コンパクトなカメラに大画面2.7型のクリアフォト液晶を搭載しています。撮影時の画面確認はもちろん再生時も約23万ドットの解像度で表示します。

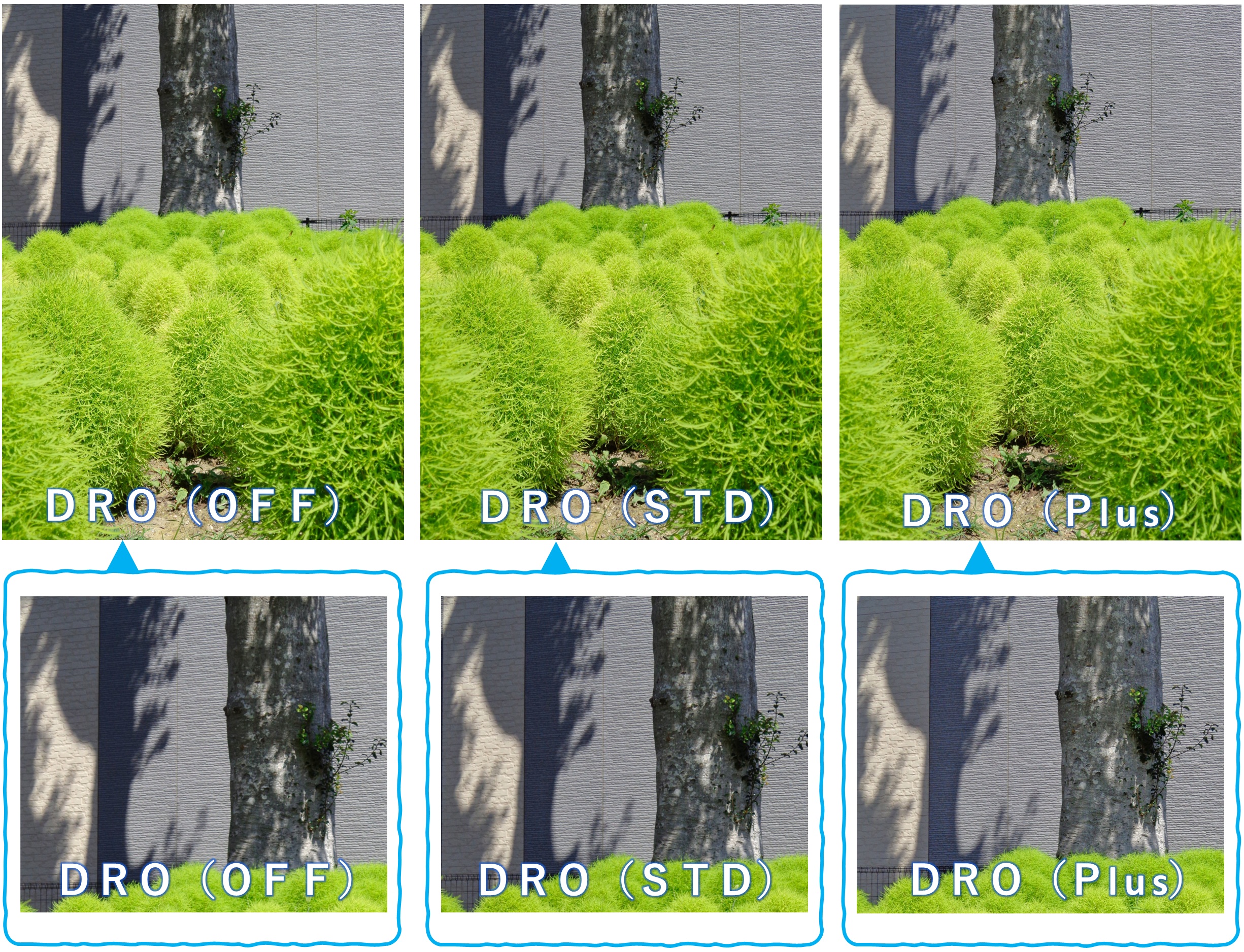

【DRO(Dレンジオプティマイザー)】

Dレンジオプティマイザーとは、明暗差が大きい場合に自然な階調表現に自動補正してくれる機能です。分かりやすく説明すると暗い箇所を明るく、明るい箇所を暗くする機能です。

【カメラ内レタッチ】

撮影した写真をカメラ内で「トリミング」「赤目補正」「ピントくっきり補正」の3種類のレタッチが可能となっています。パソコンを使わなずにカメラ本体で手軽に加工できるのは便利です。

「ソニー サイバーショット DSC-W630」のスペック表を見て、私が注目した箇所を赤文字にしました。

実際に「ソニー サイバーショット DSC-W630」で撮影をして良かったところ

映像エンジンには「BIONZ(ビオンズ)」が搭載されており画素数1610万画素や、カールツァイスレンズと相まってシャープでコントラスト豊かな写真が撮れます。

焦点距離も25~125mm(35mm換算)の5倍ズームレンズを搭載しており、広角25mmは広い範囲から撮影が出来るという事と、望遠125mmになると被写体を手前まで引き寄せたり圧縮効果を使った撮影が可能となる焦点距離です。

ISO感度はISO3200まで上げて撮影する事ができます。但し小型である1/2.3型のイメージセンサーでISO3200撮影した場合、画質が大幅に劣化してしまうが手ブレさせないで撮影する緊急用として仕様するといった使い方も出来ます。

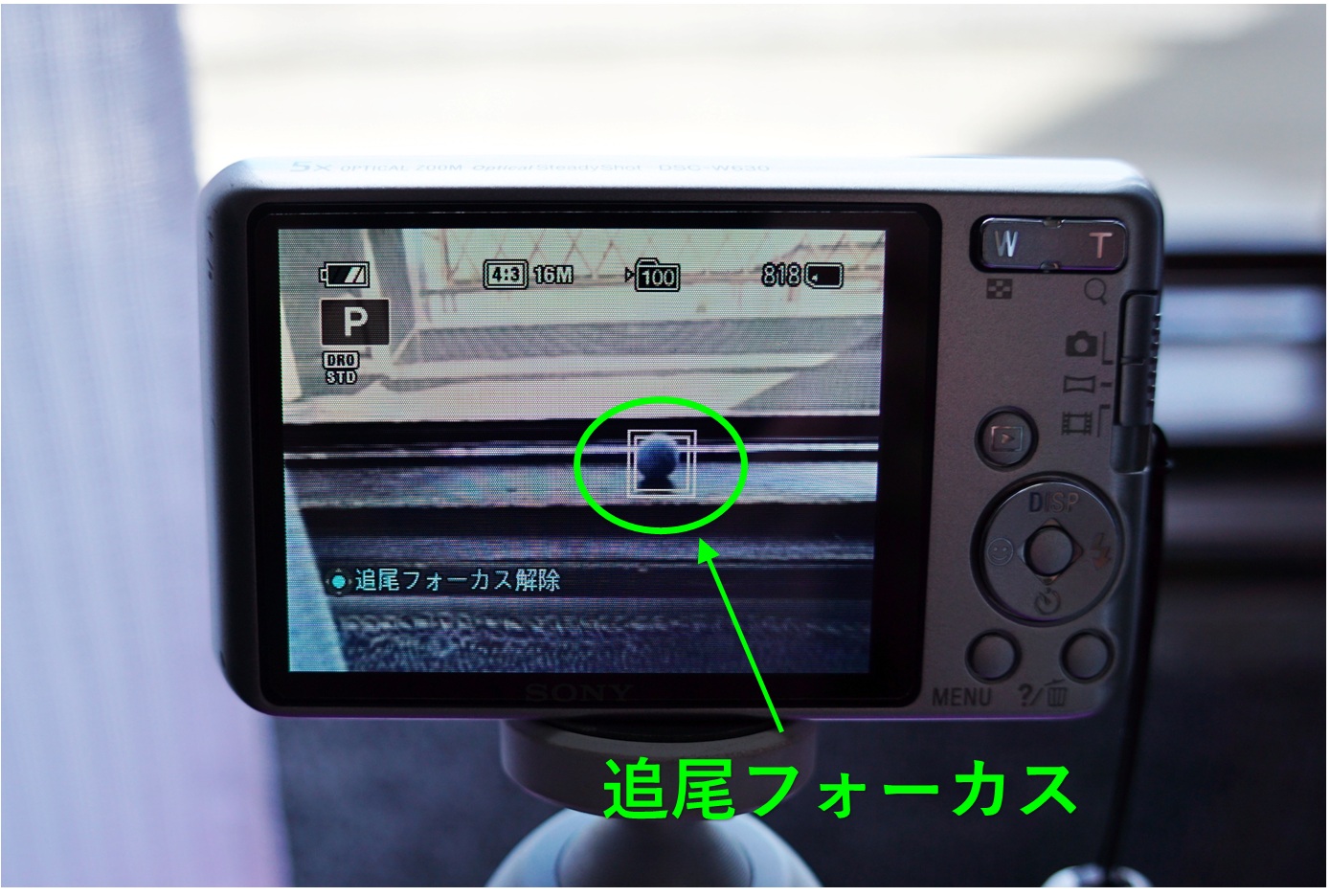

フォーカスモードの中に「追尾フォーカス」と「顔追尾フォーカス」があり、対象物を自動で追尾してオートフォーカスでピントを合わせる事が出来る使い方は非常に便利でした。ある程度明るい条件では、対象物にフォーカスを合わせればキチンと追尾してくれるのでフレーミングを自由に合わせて写真を撮る事ができます。

ピクチャーエフェクトは4種類と選べる数は少ないですが、どれも特徴的で印象的な写真を撮る事が出来ます。中でもお気に入りなのが「トイカメラ」で周辺部が暗くなり独特の写真を撮る事が出来ます。また派手にポップな写真を撮りたい場合は「ポップカラー」で元気な写真を撮る場合にいいと思います。

カメラで撮影した写真は見た目以上に暗部が暗く沈みこむ傾向があるのを改善する「Dレンジオプティマイザー」が搭載されています。

画像の明暗の差を自動補正します。

Dレンジオプティマイザー(プラス):【DRO(Plus)】

画像の明暗の差を強めに自動補正します。

特に明暗差のある場合、暗部が黒つぶれを起こすのを「Dレンジオプティマイザー」を使用する事で緩和されます。シーンによって使い分ける事でよりよい写真に仕上がります。

後ろの木の幹や影を見ると「DRO」の効果がよくわかると思います。余程強い陰影が発生しない限り「DRO(Plus)」は違和感が出ますので使用は控える方がいいのかもしれません。

実際に「ソニー サイバーショット DSC-W630」で撮影をしてイマイチだったところ

ズームボタンは非常に早く一気に5倍までズームする事が出来る反面、ズームのステップ幅が狭く、少し拡大したい場合などには一気に拡大されてその間が欲しい場合の調整が出来ませんでした。(実際に確認したところ「11段階」でした。)

「DSC-W630」で一番気になった点は、ワイド端以外の最短撮影距離が長い点です。つまり25mm(ワイド端)は近づいて撮影出来ますが少しズームしていくと、一気に近づいて撮れないカメラになってしまいます。結果ピントの合う距離まで離れると、周りの余計な物が入ってしまうといった事になり非常に撮影が難しくなります。スペック表ではわからない性能なので、この最短撮影距離は撮影するにあたって非常に大事な項目なので実際に操作して確かめる方がいいと思います。

それではどのくらいの焦点距離によって被写体に近づけるのかテストしてみました。結果を見るとワイド端25mm以外は寄れないカメラ(レンズ)だという事がわかります。

-scaled.jpg)

カメラ動作が遅い事も大きく気になった点です。オートフォーカス速度は明るくコントラストが強いシーンだと快適なピント速度なのですが、室内など少しでも暗くなったりコントラストが弱い場合だと動作が遅く、ピントも合いにくいです。またボタン操作の一つ一つが遅いので、操作する場合の階層深く操作する場合ストレスを感じました。

液晶モニターは普及価格帯のコンデジでは仕方ないと思いますが視野角が狭いのと輝度が不足しているので、日中撮影では非常に見えにくかったです。真正面がら見る分にはなんとか見えるのですが、カメラを上げたり下げたりしてモニター正面から見る事が出来ない場合非常に見えにくいです。この時代の普及価格帯のコンデジの液晶モニターが固定式が圧倒的に多いので撮影時に大きなストレスとなりました。

最後に

CCD オールドコンデジ「パナソニック ルミックス DMC-FX30」と「 ソニー サイバーショット DSC-W630」の機能や性能、実際に操作をしての感想などを私なりの感想をお伝えしました。

どちらのコンデジも発売が10~20年前も前の商品となっており、どうしても最新のカメラに比べて画質、機能、操作性等不満が出るのは当たり前だと思います。オールドコンデジは画素数も低く、写りも今のミラーレスカメラやスマートフォンのように鮮明な画質ではなく少し甘い描写になります。周辺部などは流れたりボヤけたりする機種もありますがそれでいいんです!ホワイトバランスも現代のカメラのように綺麗に合っていません。それもオールドコンデジの味として成り立っていますのでこのアンバランスな色合いやフィルム調の写真を楽しんでみたいと思います。

スマートフォンが普及した現代ではコンパクトデジタルカメラは駆逐されていきました。ほとんどの方は手軽で高画質に撮影ができるスマートフォンで済ませる方が圧倒的に増えてきた中、あえて高画質で撮れるスマートフォンの写真ではなくオールドコンデジならではの味のある写真で撮るという方が増えてきている事は非常に嬉しく感じます。

この記事をご覧になられた方も、押し入れの奥に眠っているコンデジがありましたら、今一度外へ持ち出して撮影してみてはいかがでしょうか?スマホとは違った一味も二味も違う写真が撮れるかもしれませんよ。

それでは最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント