このブログはカメラ初心者の方が写真撮影をするにあたって少しでも手助けになる事を目的に立ち上げました。

カメラ撮影で重要な操作方法で、一番最初に覚える必要があると思われる「露出」について説明をしてきたいと思います。

「露出」とは一言で簡単に説明すると、「明るさ」の事となります。

「露出を上げて明るく撮影する」とか「露出を下げて暗く撮影する」などと表現します。この露出を「明るさ」と理解すれば分かりやすいですよね。

その「露出」は、カメラが判断した丁度よい明るさに調整した状態を「標準露出」と呼びます。

カメラは明るさを調整するための基準がなく判断が出来ない為、反射率18%のグレー色を明るさを基準とするように設定しています。

反射率18%を基準にした理由は、一言で説明すると写真の明るさを平均すると約18%であるためだそうです。(反射率0%は真っ黒なので。18%グレーと聞いて暗いグレーと感じたと思いますが、18%は中間のグレーなのです。)

カメラが標準露出に調整しても、実際にカメラのプレビュー画面が思ったより暗い場合や逆に明るすぎる場合に調整を行う必要が出来てきます。このような場合、明るさを調整して丁度よい露出に合わせる事を「適正露出」といいます。

適正露出とは撮影した写真の明るさが丁度よい状態の事を言います。

また適正露出の基準は決まっておらず、撮影者が適正だと判断した明るさが適正露出といえます。

準露出だと少し暗いと感じたので、もう少し明るくして爽やかさを出したいと私は感じたので露出を「+0.7」まで数値をあげて撮影をしました。

このように露出を調整して明るさを変える事で、撮影者が適正だと感じる明るさの事を「露出補正」といいます。

この「露出補正」にはマニュアル露出モードで調整する「マニュアル露出モード」、マニュアル露出モード以外の絞り優先モード等で調整する「オート露出モード」の2種類があり、操作方法も大きく変わってきます。

初心者の方は「Pモード」や「Aモード」で操作される方が多いと思いますので、露出補正を行う場合は「オート露出モード」となります。

「オート露出モード」とは、カメラが適正であると判断した露出が「露出±0」となり、撮影者がそこから明るくしたり暗くしたり調整します。

カメラの撮影にあたっての機能や撮影方法はたくさんありますが、その中でも一番重要で一番最初に理解する必要がある項目が「露出」や「露出補正」となりますので、使い方や撮影のコツ等を解説していきたいと思います。

カメラはソニーの「α6000」を使って説明していきます。操作手順等はメーカー毎によって多少違いがありますが基本は同じ考え方です。

デジタルカメラの露出とは

写真撮影をする場合、カメラの「撮像素子」つまりイメージセンサーに入る光の量を「露出」といいます。この露出は写真の明るさを決定する数値です。

デジタルカメラやスマートフォンなどに搭載されている光センサーで、光を電気信号に変換して画像を生成する半導体デバイスです。

デジタルカメラの「露出」は、カメラに取り込まれる光の量をいいます。光の量が多い程明るくなり、逆に少なくなる程暗くなります。

カメラが適正な露出に合わせる基準を「標準露出」といい、この「標準露出」が見たままの明るさとは一致しません。なぜなら「標準露出」はカメラが判断した適正な露出だからです。

そのため状況によって露出を撮影者が補正する必要があります。撮影者が補正する事を「露出補正」といいます。

カメラが適正だと判断した標準露出が「露出±0」となります。もう少し明るくしたい場合は「露出+1」、もう少し暗くしたい場合は「-1」という具合に調整して撮影をします。

実際の見た目の明るさはおよそ「露出±0」と「露出+1」の間くらいだったように記憶しています。

「露出補正」で重要なのが、実際に見た明るさと撮影したい明るさを一致させる必要はないという事です。もちろん見たままの明るさに合わせて撮ってもいいですし、少し暗く撮った方が撮影者のイメージである場合は露出を下げて撮影をします。

「露出」は「明るさ」の事です。

また、「適正露出=丁度よい明るさ」という事を理解して下さい。

「標準露出」はカメラが判断した適正露出であって、撮影者がイメージした適正露出とは違う点も理解しておいて下さい。

露出の判断は最終的に撮影者が決める事になるんだね。

露出補正の使い方やコツ

露出補正をする事で、見たまま明るさで撮影したり、より明るく撮る事で爽やかな写真にしたいなど撮影者がイメージを反映した写真を撮る事が出来ます。

露出補正はカメラ撮影に絶対に必要といえる操作なので、一番最初に覚えておきたい機能だと言えます。

特に初心者の方で、露出補正をせずにそのまま写した場合だとカメラが判断した「適正露出」、つまり「標準露出」で撮影されてしまうので思っていたより暗い写真になったり、明るすぎる写真になってしまうのでしっかり露出補正をマスターをして下さい。

露出の調整をする事で写真がどのように変化するのか、露出補正の使い方やコツを説明していきたいと思います。

露出補正の種類

「露出補正」をする方法は主に2種類あります。

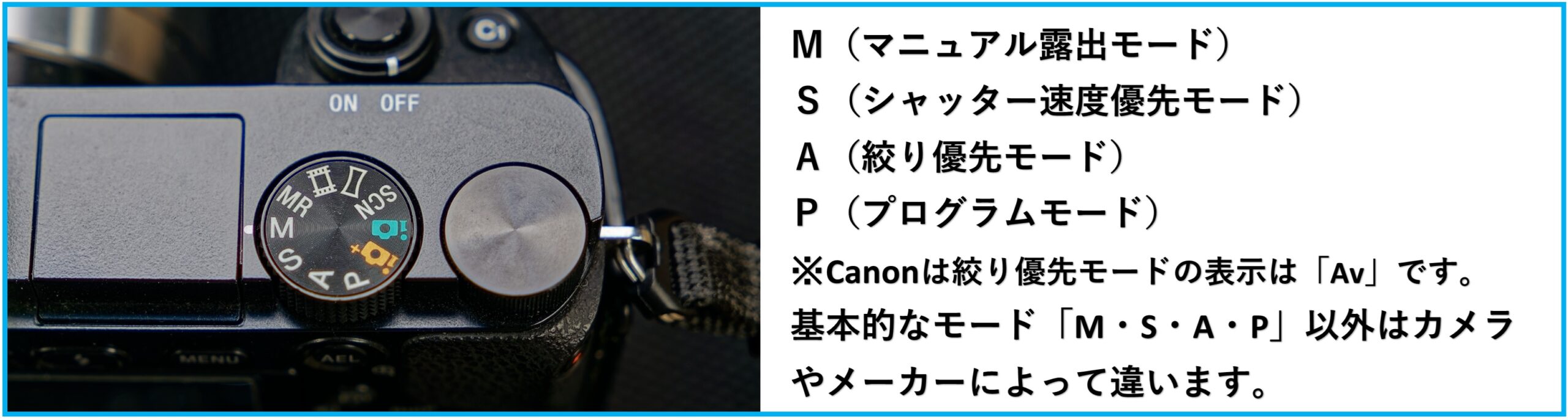

一つ目はカメラ上部に搭載される事が多いダイヤルの「M」に合わせて露出を調整する「マニュアル露出モード」です。そしてもう一つは「M」以外の「A」(絞り優先)や「S」(シャッタースピード優先)、「P」(プログラムオート)で調整する「オート露出モード」があります。

「マニュアル露出モード」

ミラーレス等のカメラの上部ダイヤルにある「M(マニュアル)」に合わせる事で、露出をマニュアルで調整する事が出来ます。

露出をマニュアルで補正するには、「シャッタースピード」「F値」「ISO感度」を理解する必要があります。(光の量をイメージして操作する必要があります。)

よって初心者の方はまず「マニュアル露出モード」ではなく、「オート露出モード」での操作からはじめるのがお薦めとなります。「オート露出モード」はコンデジやスマホと同様の操作方法となるので初めての方でも操作がしやすいと思います。

※この記事では「マニュアル露出モード」の説明は省略させていただきます。

マニュアル露出モードについて詳しく知りたい方はこちらから

「オート露出モード」

「マニュアル露出モード」では「F値」「シャッタースピード」「ISO感度」を調整することで露出が変化するのに対して、「オート露出モード」はカメラが適正と判断した標準露出を「露出±0」となります。(暗すぎず明るすぎない露出に調整されます。)

皆さんがよく使われると思われるモードダイヤル「P(プログラムオート)」「A(絞り優先)」「S(シャッタースピード優先)」等で操作する場合は、この「オート露出モード」となり「露出補正」機能を使って露出を変える事ができます。

「オート露出モード」で露出を変更した場合は「露出補正ボタン」を押してプラス方向にするかマイナス方向にするかで、明るさが変化してカメラ画面に反映されるので非常に理解しやすいです。

・モードダイヤルの「P・A・S・MR・スイングパノラマ」は可能です。

・モードダイヤルの「プレミアムおまかせ・おまかせ・SCN・M」は不可能となります。

露出補正を行う理由については2点あります。

・カメラが判断した明るさが、実際の明るさと違う場合。(見たままの明るさに合わせる)

・撮影者の判断で明るさを変えたい場合。(自分好みの明るさに合わせる)

露出補正の調整する段数と、調整幅は機種によって違います。

露出補正は基本設定だと「1/3段(0.33)」ずつ露出の調整・変更が出来ます。つまり露出を上げる(明るくする)場合は、「露出±0」⇒「露出+0.33」⇒「露出+0.66」⇒「露出+1」のように調整をしていきます。

※カメラの表示では小数点第二位を四捨五入した表示となります。

(例:「露出+0.33」⇒「露出+0.3」、「露出+0.66」⇒「露出+0.7」)

基本設定だと「1/3段」ずつ露出の調整が出来るみたいだけど少し分かりにくいね。

設定を変えれば「1/2段」での調整も可能だよ。「1/2段」の方が直感的にも分かりやすいんだけど、露出補正を細かく調整が出来る「1/3段」の方が使い勝手がいいと思うのでお薦めです。

露出補正の比較

露出補正を使って明るくしたり、暗くしたりする事で写真の雰囲気もガラリと変わります。

見たままの明るさで撮影したり、あえて暗くする事で重厚感を出したり、明るくする事で爽やかさを演出するなど印象的な写真に仕上げる事も可能となります。

撮影になれてきた方は、撮影時にある程度露出の方向性を決めて設定するのですが、初心者の方はよくわからない(イメージ出来ない)場合は、標準露出の写真と暗い写真、明るい写真の3枚を撮る事で後になって露出を変えて撮っておけばよかったと後悔する事もないと思います。

また、撮影した後に露出を変えたいのであればスマホの画像編集ソフト等で手軽に調整する事が出来ますし、本格的に調整したいのであれば「RAW現像」に挑戦するのもお薦めです。

RAW現像について詳しくしりたい方はコチラから

それでは、露出を変えた写真を撮影してみましたので露出の違いによって写真のイメージがどう違うのかをご覧ください。

作例は全て「Aモード」「ISO感度AUTO」で露出を変更していない写真と、それぞれ明るくした写真、暗くした写真を撮影しています。

※露出補正の設定は、初期設定とおり「1/3段」で調整しています。

露出の比較【作例】

【作例1】

主題は葉っぱなのでピントもこの位置に合わせています。葉っぱに当たった光と影の陰影が綺麗だったので撮影してみました。

カメラの標準露出(露出±0)と露出を上げた分と、下げた分の計3枚撮影しました。

「My BEST」に「露出-1.3」を選んだ理由

「露出±0」は全体の露出バランスはいいのですが、主題の葉っぱの立体感や質感が少し弱い気がします。また、「露出+1」は明るめで清々しさはありますが重要な葉っぱが白飛びしており、主題である葉っぱが弱い写真になりました。

それに対して、主題である葉っぱの立体感や質感が一番感じられる事や、葉っぱを見せたいんだと伝わる写真で、葉っぱに視線誘導が出来ている「露出-1.3」が一番よいと感じました。

【作例2】

この写真の主題は、屋根の頂上にある金色の「宝珠」です。

青空と手前の建物を入れて撮影してみました。他の写真同様、標準露出(露出±0)と露出を上げた分と、下げた分の計3枚撮影しました。

「My BEST」に「露出-0.7」を選んだ理由

「露出+0.7」は明るいので手前の建物もよく見える代わりに、真ん中の建物が少し薄く主題である「宝珠」の金色が弱いと感じる写真となりました。

また「露出±0」の露出バランスは一番いいように思います。手前の建物、真ん中の建物や主題の「宝珠」もバランスがいい感じで写っています。

しかし「露出-0.7」では手前の建物はアンダー気味で暗く目立たなくなり、空の青色が濃く真ん中の建物と主題である「宝珠」がよく目立つようになりました。また「宝珠」の陰影がハッキリ出ており主題であるとわかる写真になったかと思います。その事から「露出-0.7」を「MY BEST」として選びました。

【作例3】

雲が多い日中撮影の為、光が柔らかく明暗差が少ない状態でコスモスを撮影しました。主題はコスモスの花で、手前のコスモスを前ボケにして撮影しました。

こちらも標準露出(露出±0)と露出を上げた分と、下げた分の計3枚撮影しています。

「My BEST」に「露出+1.3」を選んだ理由

ヒストグラムを見ると分かりますが、両端がなく中央寄りに山が出来ています。

これは明暗が少ない状況で撮影すると、光のハイライトと影のシャドウがない状態だという事です。特徴として雲で太陽が隠れた事で、光が拡散するために柔らかい写真を撮る事が出来ます。

このように曇った状態で撮影すると「露出±0」だとヒストグラムは中央に山が出来て、一見よいバランスのように思いますが、メリハリがない分少し暗く感じると思います。

一方「露出-1」はただ暗くなったような写真で、暗くした事によって良さがない写真となってしまいました。光が花びら等に当たっていればまた違った写真になっていたのかと思います。

そしてもっとも良かったのは「露出+1.3」です。光が強く当たっていたらハイライト部分は白飛びしていたと思いますが、柔らかい光で影が出ない状態で明るくすると非常に爽やかで柔らかい写真となりコスモスの良さが引き出せた写真になったのかと思いました。

【作例4】

主題はシャープペンシルで金属感がとても魅力的に感じたので、室内に差し込んだ光をバックに撮影しました。ピント位置はペンの後ろに表示されている表示窓「B」の箇所です。

他の作例同様に3枚露出を変えて撮影しました。

「My BEST」に「露出ー1.3」を選んだ理由

今回の写真は露出を変えた3枚それぞれ良いところがある写真が撮れたと思いました。

「露出±0」に関しては、明るすぎず暗すぎない明るさで、綺麗に主題であるシャープペンシルが写せています。主題である金属部分はもちろん木軸の質感も伝わると思います。

次に「露出+1」ではいい感じに柔らかく、爽やかな写真が撮れたと思います。金属の質感は後退しましたが、この色合いやバランスは非常によい感じで撮れたと思いました。

最後に「露出ー1.3」では、非常に立体感のある金属が表現出来ているのではないでしょうか?光が当たる事で金属が一部キラッと光っている感じや、木軸にも光のラインが出て恰好いい写真が撮れたと思います。

「露出+1」の写真も良かったのですが、やはり金属感の良さが光る「露出-1.3」がベストな露出だと感じました。

【作例5】

草むらに生えた青葉に光があたっていたところを撮影してみました。露出を変える事で大きくイメージが変わった写真になったと思います。

他の作例同様に3枚露出を変えて撮影しました。

「My BEST」に「露出ー1」を選んだ理由

「露出±0」は全体のバランスが取れて、撮影時の明るさにも一致していたと思います。

「露出+0.7」や「露出-1」は撮影者により強調された絵作りとなっており、「露出+0.7」にすると爽やかなイメージでの写真となりました。光の当たった青葉は白飛び気味ですが全体のバランスとしてはいい明るさになった写真だと思います。

一方「露出-1.3」では、光の当たった青葉に露出のバランスが合い、他の部分は暗くなる事で主題の青葉に視線がいくと思います。

主題(青葉)周辺にスポットライトで照らされたような「露出-1」がベストな露出だと感じたので「MY BEST」に選びました。

露出補正の比較【まとめ】

露出補正の比較を作例と共に見て頂きました。

「My BEST」の露出は、私がよいと感じた露出であり他の方が見た場合、別の露出で撮った写真がいいと思う場合もあると思います。

自分で楽しむ分には自分がいいと感じた露出で正解なのですが、人に見てもらう事を主体におく場合や人から評価してもらいたい場合は、自分よがりの露出で撮影すると理解を得ない事があるので注意して下さい。

露出は現場で露出や色調整を行って撮影をしても、家のパソコンやスマホに転送して見たら以外とイメージと違ったり画面が暗かったりする事があると思います。それはカメラの液晶モニターとパソコンのモニターやスマホの画面の明るさやコントラストが違うからです。JPEG撮って出しであれ、RAW現像される場合でも撮影後に画像編集で露出を変更すると丁度よい明るさにする事が出来ます。JPEG撮って出しの写真だと極端な露出補正は画像が破綻しますが、ある程度の露出補正であれば画質が破綻する事なく調整する事が出来ます。

カメラ内でカメラが画像編集を行い、最終カメラ内で出力されるJPEGのデータを「JPEG撮って出し」と表現します。

※一部を除くスマホなどは、スマホ内で画像編集を経て出力された写真データは「JPEG撮って出し」です。

撮影をする場合、露出補正もそうですがカメラのAF(オートフォーカス)も絶対ではないので、気に入った写真が撮れそうな場合は保険をかける意味でも複数枚撮るようにするクセづけると安心できます。特に「JPEG撮って出し」で撮影されている方は必要な行為だと思っています。

私はRAWデータで撮影して、RAW現像で調整するのですがやはりいい感じに仕上がりそうな場合は複数枚写真を撮るようにしています。

標準露出の注意点・問題点

標準露出は、カメラが判断した適正な明るさに合うように調整する機能です。

しかし、カメラが適正な判断とは何かと説明をすると、反射率18%を基準とした露出になるように調整した明るさが標準露出となります。反射率の0%は真っ黒で、100%は真っ白となりますので18%はグレー色となります。画面全体の露出を18%基準になるからといって必ず18%というわけではなく基準にしているようです。

それでは、真っ白な雪景色を画面一杯に撮影した場合はどうなるでしょう?18%を基準にするので真っ白な雪を画面一杯に撮影した場合、白色はグレー色になってしまうのです。このように画面に白色や黒色が占める割合が大きい場合、露出補正をする事が必須となります。

実際に撮影してみましたのでご覧ください。

-scaled.jpg)

暗い部分から明るい部分の入った写真です。ヒストグラムをご覧になれば分かるのですが、一番左の小さな山が写真の黒い部分を表しています。そして緑色の丸で囲んだ白い壁がヒストグラムの一番右の細長い山です。一番右まで行くと完全な真っ白となります。

このように日差しのある風景を撮影すると、暗い部分から明るい部分まで幅広いヒストグラムになります。反射率18%グレーはこのような場合、適正な明るさになるようになっています。そのため見た目に近い壁の白色はキチンと白色として再現されています。

ところが、画面一杯にこの明るい壁のみを撮影すればどのようになるのかご覧ください。

2-scaled.jpg)

先程、全体の写真では壁は白色だったのに対して、白い壁を同じ「露出±0」で撮影したにも関わらずグレー色になっているのがわかると思います。(写真左側)

ヒストグラムも白色が右側に位置していた山が、随分と左側にシフトしています。白色からグレー色になった事を表しています。

そこで、画像編集ソフトで「露出+2」まで明るくした事でヒストグラムの山の位置を一致させてみました。すると全体で撮影した壁の白色とほぼ同じ明るさになったのがわかります。(写真右側)

画面全体が明るい場合や暗い場合、実際の明るさとはかけ離れてしまうのが標準露出の欠点です。

同様に、暗い写真も作例を載せてお見せします。

-scaled.jpg)

こちらもシャドウからハイライトの入った写真です。ヒストグラムの一番左の大きな山が写真の暗い色、つまり屋根の裏の部分です。

見た目的に真っ黒な部分を先程と同様に、一画面一杯に撮影をしてみるとどのような変化が起きるか見てみます。

2-scaled.jpg)

ヒストグラムを見て分かりますが、シャドウからハイライトの入った写真です。ヒストグラムの一番左の大きな山が屋根の下側(裏)となります。

しかし屋根の下側を「露出±0」で画面一杯に撮影すると、先ほど同様にグレー色となってしまいました。

ヒストグラムも真ん中に山が出来ています。この山を全体写真の黒色の位置までもっていったのが「露出-3」です。画像編集ソフトでヒストグラムの山を同じくらいに合わせると「露出-3」でほぼ同じになりました。

カメラはこのように白い壁を白、黒い壁を黒と判断する事が出来ません。カメラは反射率18%を基準とした標準露出で明るさを決める為、白い壁一面に撮影した場合は撮影者が露出補正で明るく補正する必要があります。

カメラの標準露出があくまで目安でしかない事がお分かりになったと思います。最終は人の目だったり撮影者の感じた明るさに合わせる事が重要となります。

画面いっぱいの「白色」と「黒色」がカメラの標準露出だと、グレーになるのは驚きだね。

「反射率18%グレー」についての詳しい説明は省略しますが、カメラは明るさを判断ができないので「反射率18%グレー」を基準に標準露出を決めている事を理解して下さい。

露出を固定する「AEロック」機能

デジタルカメラには機種によりますが「AEロック」という機能が搭載されています。

「AEロック」を簡単に説明すると、画面の明るい部分の量によって露出が変わってしまう症状をロックする事で、露出が変わらないようにする機能です。

例えば、被写体の背景って撮る方向によって変わります。つまり背景の明るさが変わると全体の露出も変わってしまうという事になります。そこでカメラを動かす前の露出で固定(ロック)する事で、構図を整えても露出が変わらずに撮影する事が出来ます。

それでは実際にどのように露出が変わり、「AEロック」をする事でどうなるのかをお見せします。

まず、標準露出の「露出±0」で撮影をしてみます。

雲が多く太陽が隠れる日中での撮影なので影もなく柔らかい写真が撮れそうです。撮影は上から見下ろした構図なので主題である熊の置物も背景の花も明るさにそれ程違いはありません。

ピント位置は主題である熊の顔にピントを合わせた状態で標準露出「露出±0」のままで撮影をしてみました。

次は空を背景にして撮影をしたいので、カメラを下からアオって青空をバックに熊を撮影してみたいと思います。

「AEロック」を使わないで撮ったパターンと、使ったパターンの2種類を比較します。

空は熊の置物や花・風景より明るく画面上半分が空となってしまった事で画面全体が明るくなりました。その為にカメラは少し暗く調整しようとします。「露出±0」のままで撮影したのが画面左の写真ですが、やはり少し暗くなっています。(AEロックOFF)

次に「AEロック」を使って撮影をしてみます。先に撮った見下ろした写真の明るさの状態のまま「AEロック」ボタンを押す事で、露出がロックしてから構図を整えて撮影したのが右の写真です。(AEロックON)

明るさを比較するために、3枚を並べて表示します。

緑の丸で囲んだ熊の顔に注目して下さい。

「AEロック」をした写真は、ロックする前の左側の写真と同じ明るさで撮影が出来ています。熊の顔を見ればよくわかると思います。

「AEロック」をしなかった写真は、アングルを変えた事で、空の面積が多くなり画面全体の明るさが上がってしまった為、カメラは露出を下げたことにより熊の顔も露出が下がってしまいました。このようにアングルを変えて撮る場合は「オート露出モード」だと都度明るさが変わってしまうのが欠点となります。

そういった欠点を解決するのが「AEロック」機能です。

ほとんどのミラーレスカメラに搭載されている機能だと思います。Α6000では、キーボタンに割り振って登録をして使用する事で非常に便利な機能です。

私もこの「AEロック」機能は非常に便利でよく使う機能です。

ソニーのデジカメの場合は画面に「*」マークが表示されるので「AEロック」がONになっている事が分かります。

ソニーα6000で露出補正して撮影してみる(露出補正の使い方)

それでは実際にカメラを使って、露出補正を行いながら操作方法も交えながらご説明します。

初心者の方がご覧になる前提で説明をしていきます。

STEP1:カメラの設定(モードダイヤル・ISO感度・AFモード)

露出補正を操作する前に、カメラの撮影モードを決める必要があります。

撮影モードは基本的には、「P(プログラムオート)」「S(シャッター速度優先モード)」「A(絞り優先モード)」「M(マニュアル露出モード)」があり、ソニーミラーレスカメラα6000では「プレミアムおまかせオート」「おまかせオート」「MR」等といったモードも用意されています。

初心者の方であれば「プレミアムおまかせオート」「おまかせオート」が簡単に操作できると思いますが、私としてはカメラの操作を覚える意味でも、撮影をより楽しむという前提で「A(絞り優先モード)」を選んで撮影する事をお薦めします。

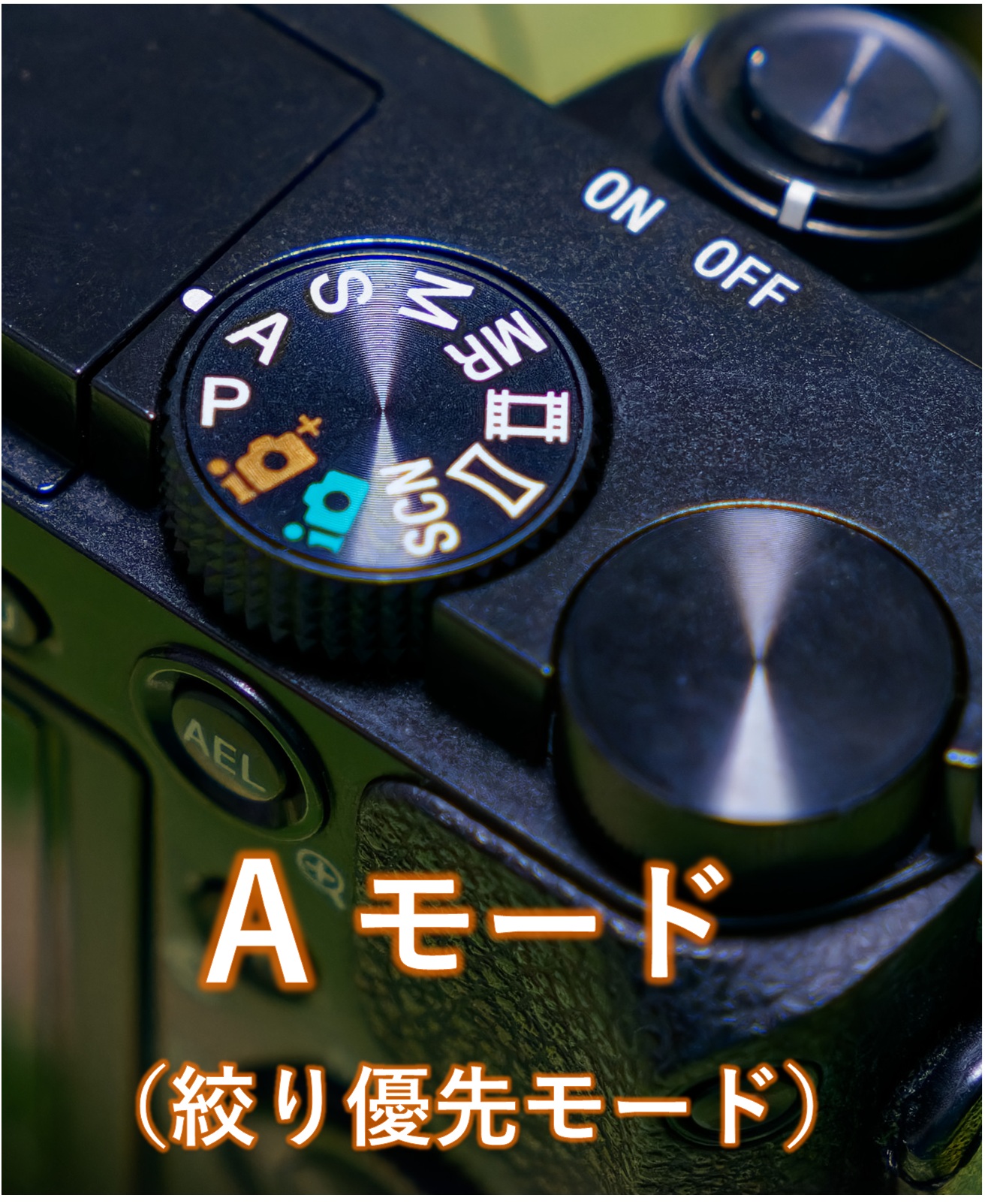

モードダイヤルの設定(推奨:Aモード)

お薦めするモードは「A(絞り優先モード)」です。

モードダイヤルを「A」の位置に合わせます。

モードダイヤルで「Aモード」をお薦めする理由は、絞りを自分でコントロールする事でボケによる表現が変わる事で写真を撮る楽しさを味わう事ができます。

ピントを浅くして、被写体を目立たせて背景をボカす場合はF値を小さくします。また、風景写真のように全体的にクッキリ写したい場合はF値を大きくします。

特にF値の小さな単焦点レンズで撮影すると、自分の腕が上がったかのような写真を撮る事ができます。

ISO感度(推奨:AUTO)

「ISO感度ボタン」を押したら、ISO感度を「AUTO」と「100」「200」・・・「25600」と倍に増えた数値を選択する事が出来ます。

ISO感度のお薦めは「AUTO」になります。(特に初心者の方はAUTOがお薦めです。)

ISO感度は一番数値の低い「ISO100」が画質の劣化が一番少ないのですが、光の量が少ない夜間だったり、部屋の中などで撮影する場合、シャッタースピードが遅くなり「ブレ」の原因になります。

その為、適切なシャッタースピードを理解しているのであれば、自分でISO感度の数値を操作してもいいのですが、まだ理解が不十分な初心者の方はカメラがISO感度を制御してくれる「AUTO」の方が失敗写真を撮らずにすむのがお薦めする理由です。(ISO感度AUTOにすれば、シャッタースピードが遅くなりすぎないようにISO感度を自動で上げて調整してくれます。)

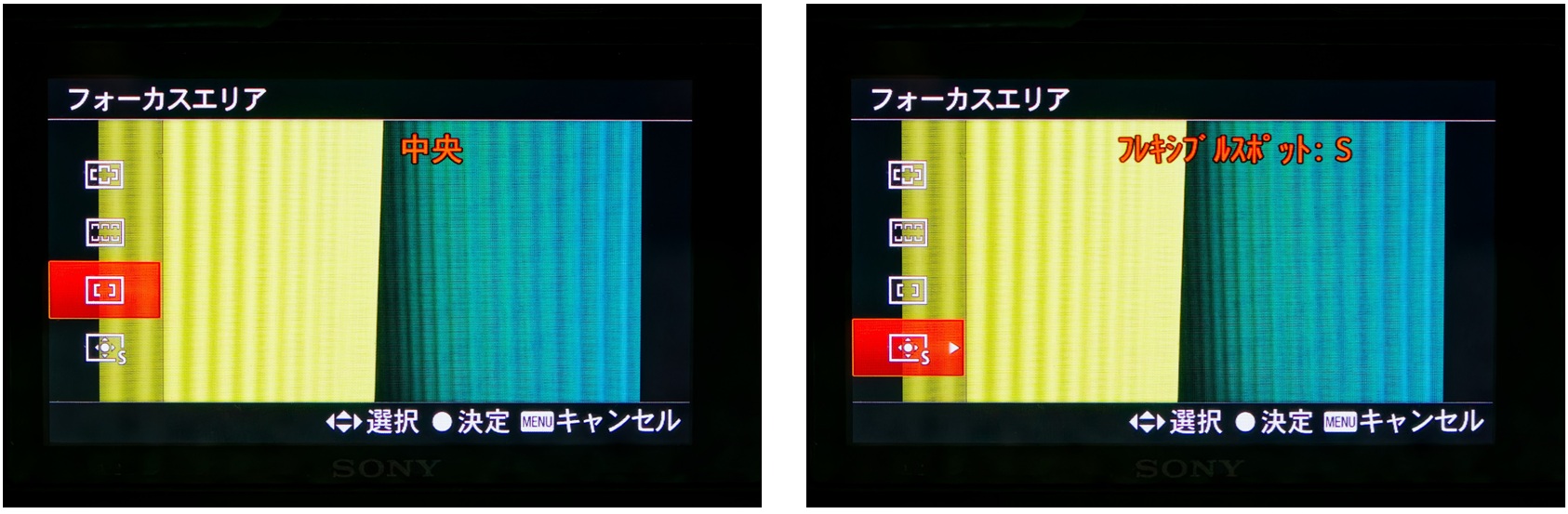

フォーカスエリア(推奨:中央またはスポット)

フォーカスエリアは、メニュー画面や専用に割り振ったボタンを押す事で選択することができます。

フォーカスエリアには「ワイド」「ゾーン」「中央」「スポット」等があり、目的に応じたモードを選ぶ事で撮影状況に応じたピント範囲を選ぶ事が出来ます。

フォーカスエリアは「スポット」または「中央」がお薦めです。

お薦めする理由は、AF(オートフォーカス)のピント位置は撮影者がどこにピントを合わせたいかを判断して、その場所にピントを合わせる必要があるからです。

「ワイド」のようなカメラに任せた位置にピントを合わせてくれるのは大変便利で簡単ですが意図しない場所にピントが合ってしまう事があります。

カメラの設定(露出補正)

ピントを合わせた時に、明るさを変更したい場合は一度シャッターボタンを離して露出補正の設定を行う必要があります。

露出補正は実際の風景の明るさが違う場合や、撮影者が意図して明るくしたり暗くする事で通常の見た感じとは違った写真を写す事が出来ます。

STEP2:カメラで撮影する(撮影の手順 ソニーα6000)

カメラの設定は「STEP1:カメラの設定(モードダイヤル・ISO感度・AFモード)」で行ったので、次はカメラを使って撮影を行います。

1.撮りたい「被写体」を決める

.jpg)

まず、最初に撮影したい物(被写体)を決める必要があります。

今回は置物を被写体としたので、自分で動かして構図を決める事が出来るのですが、風景写真などは自分が動いて撮影する必要があるので難易度は難しくなってきます。

2.構図を決める。

-1.jpg)

分かりやすく説明するため、日の丸構図で撮影をしていきます。

日差しは強くない環境なので弱い逆光の状態です。逆光撮影を選んだ理由は、背景が明るくなりすぎる事で被写体が暗くなり露出補正を必要とするからです。

弱い逆光状態で置物(造花)を日の丸構図にして、ピント位置を一番見せたい葉っぱに合わせました。(AFはスポットに設定しているので任意に動かす事が出来ます。)

3.被写体にピントを合わせて「標準露出」を確認する。

.jpg)

背景が明るいため、カメラが決めた標準露出はこのように少し暗い状態が「露出±0」となりました。

背景の明るさを抑えたために、主題である置物(造花)が暗くなったので露出補正でもう少し明るくしていきたい思います。

4.露出を変更する場合は「露出補正」ボタンを押す。

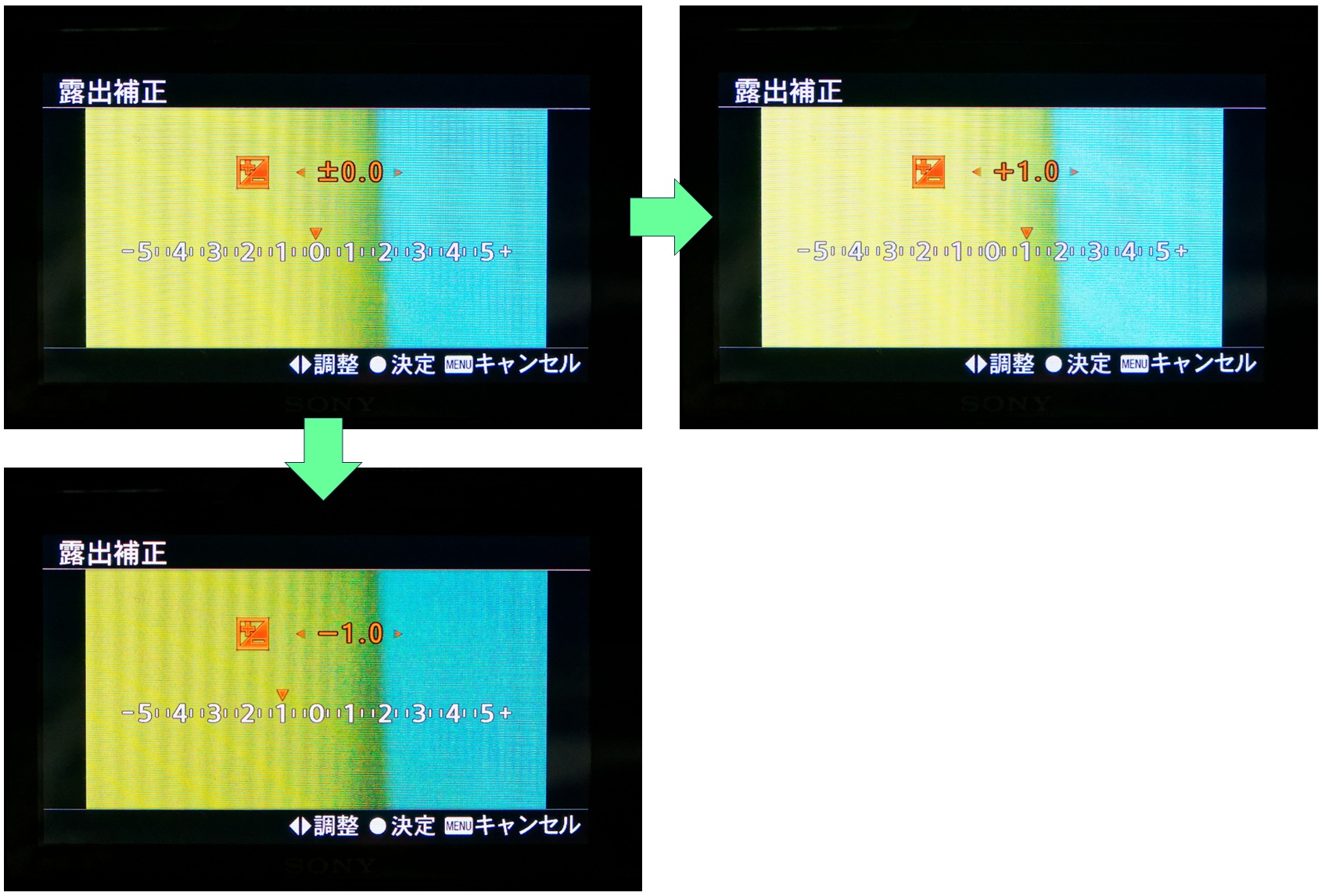

①「露出補正」ボタンを押す

「α6000」では、コントロールホイールの下に「露出補正」の印字がされています。このボタンを押す事で露出補正が行えます。

※他のカメラでも場所は違いますが「露出補正」の印字が表示されています。

②コントロールホイールの左右、もしくはコントローホイールを回して調整する

「露出補正」ボタンを押したら、補正出来る数字の幅が表示されます。

※α6000の場合は「+5」~「-5」の調整幅が表示されます。

コントロールホイールの左右、もしくは回す事で露出のカーソルが動きます。

③望んだ明るさになったら「決定ボタン」を押す。

自分が調整したい明るさに合わせる事が出来たら決定ボタンを押します。

※再度、明るさを変更したい場合は同じ操作を繰り返して設定をします。

.jpg)

この場合、露出補正を「+1.0」に合わせたくらいが丁度いい明るさだと思いました。

5.最後に「構図」を整えてから撮影

再び「ピント合わせ」と「構図」を整えてからシャッターボタンを押す事で撮影が出来ます。

補足:露出補正の操作を短縮する方法

α6000で露出補正の操作方法として、「露出補正ボタン」を押して、コントロールホイールの「左右ボタン」で明るさを決めてから「決定ボタン」を押すまでが一連の流れです。

つまり、3アクションを要します。

この方法は、分かりやすく説明する為にこの3アクションで説明しましたが、α6000をはじめ他のミラーレスカメラや一眼レフは1アクションや2アクションで露出を変更する事が出来ます。

α6000の初期設定では露出補正ボタンを押さなくても、コントロールホイールを回す事で露出補正を行う事が出来ます。

この方法での操作方法は、コントロールホイールを「左右に回す」と明るさが変わっていくので、丁度いい明るさになったら「決定ボタン」を押して完了する2アクションで露出補正が完了します。

※もっというとコントロールホイールを回した後、数秒たったら「決定ボタン」を押さなくても決定されるので1アクションといえますが、レスポンスを考えたら「決定ボタン」を押す2アクションの方が早くストレスも少ないと思います。

露出補正前と後の比較(JPEG撮って出し画像)

.jpg)

.jpg)

特にこのような逆光で撮影する場合は、露出を上げて撮影する事が多いと思います。

また「JPEG撮って出し」で撮影されている方は、ベストな露出は難しいと思いますので露出を変えて数枚撮影する事をお薦めします。

最後に

初心者の方が一番最初に覚えておきたい操作が「露出」と「露出補正」です。

写真をパッとみた瞬間に明らかに暗すぎる写真や、明るすぎる写真だと違和感がありますよね。

この第一印象を決める「露出」は写真撮影の基本であり、非常に大事な設定でありますのでぜひ理解をして撮影をして下さい。

明るすぎる写真、暗すぎる写真が必ず失敗というわけではなく見た人が違和感を感じない場合はOKです。どのような場合で撮影したら大丈夫なのか撮影時に判断する事は、特に初心者の方には難しいと思います。なので沢山撮影を撮って経験を積む事で、だんだんイメージする事で失敗写真が減っていきます。

もし、撮った写真が暗い場合はスマホの画像編集ソフト等で明るくすることが出来ます。但し、白飛びした写真を暗くしても白く飛んだ部分は再現されないので注意が必要です。(黒つぶれも同様です。)

また、「JPEGデータ」は「RAWデータ」に比べて画像編集する幅が狭いので、大幅な調整は画像を破綻させてしまします。

さらに「JPEGデータ」を画像編集した場合、再度「JPEGデータ」に保存する事になり画像は少なからず劣化(画質低下)してしまう事も覚えておいて下さい。

私の趣味は写真撮影とRAW現像なので、これからカメラを始める初心者の方がいろいろな設定や撮影方法を学んで素敵な写真を撮り、もっともっと写真撮影を好きになるきっかけになると嬉しい限りです。

それでは最後までこの記事を読んでいただきてありがとうございました。

コメント